首页 紫砂壶型 壶型详情

石瓢壶

类型:圆器

石瓢壶早期称为石铫,铫在辞海中释为吊子一种有柄,有流的小烹器。铫从金属器皿变为陶器,较早见于北宋大学士苏轼《试院煎茶》诗:“且学公家作名钦,砖炉石铫行相随”。苏东坡把金属“铫”改为石“铫”,这与当时的茶道有着密切的关系。

苏东坡贬官到宜兴蜀山教书,发现当地的紫色砂罐煮茶比铜、铁器皿味道好,于是他就地取材,模仿金属吊子设计了一把既有“流”(壶嘴),又有“梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这“铫”也即后人所称的“东坡提梁”壶,这可谓较早的紫砂“石铫”壶。

从留传于世的石铫壶看,至陈曼生、杨彭年时期,已有了很大的变化,更趋向文人化、艺术化。

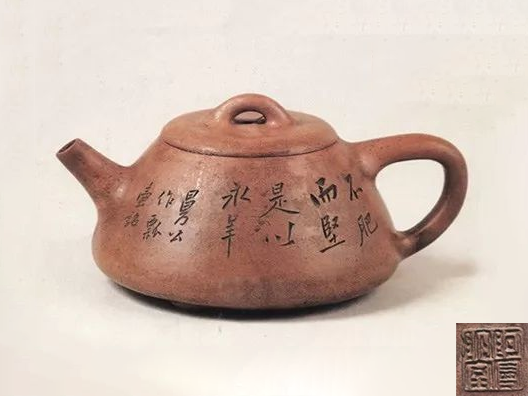

▲陈曼生铭刻石瓢壶

▲胡海菲制 曼生石瓢壶

“曼生石铫”主要特色是上小下大,重心下垂,使用稳当,壶嘴为矮而有力的直筒形,出水畅顺,壶身呈“金字塔”式,观赏端庄。

“曼生石铫”与“子冶石铫”相比,虽同为彭年所制,但前者更显饱满而丰润,后者则刚烈而古拙,这可能是因人的个性而在壶的艺术上表现。

那么,紫砂“石铫”何时称“石瓢”呢?这应从顾景舟时期说起,顾引用古文“弱水三千,仅饮一瓢”,“石铫”应称“石瓢”,从此相沿均称石瓢壶。

石瓢壶为紫砂茗器中经典款式,后经多人改良,细分为子冶石瓢、景舟石瓢、汉棠石瓢等。但最终万海归宗,同出一源,此款为曼生所创十八式之一。

--- 石瓢壶的经典变式 ---

1.子冶石瓢

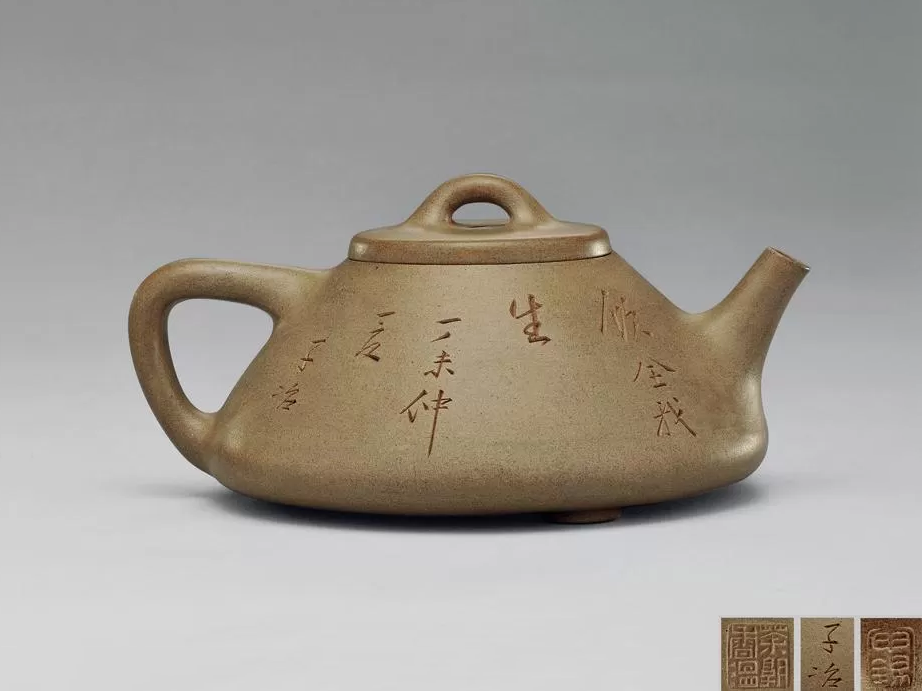

▲瞿子冶铭刻石瓢壶

▲宗志军制 子冶石瓢壶

石瓢壶此壶型整个壶身呈金字塔形,三边形组成,壶身丰润饱满,由于重心下垂使用很稳当,更具有极大的观赏性,壶嘴的特色在于短小面有力,为直筒形,使出水更加有力量顺畅,壶钮采用常见的拱桥造型,使整款壶在简单中多了一份活力,壶盖与壶身严丝密缝使此壶具有非常高的实用性。

瞿子冶其人:原名:瞿应绍(1778~1849),字陛着,号子冶,又号月壶,上海人。清嘉庆年代里廪贡生,诗文甚佳,擅篆刻,善绘画,师宗恽南田。一辈子收集保藏古物甚多,宅内摆设皆尊彝及古今著名人物墨痕。一辈子制壶不少,多摹陈曼生之作。他雇陶工多人,用宜兴高岭土制成各式壶模,自个儿在壶上画竹题诗,由友人邓符生篆刻。余年初次制定月壶,称呼“瞿壶”,制壶法未能流传到后世。瞿壶有粗、细二种:粗沙制造工致;细沙皆画竹,非常少数笔,更显古朴。

上海开埠后,日人搜求瞿壶,携至东洋,一壶可售数十银洋。咸丰年代里,上海小刀会举事,瞿应绍所藏书法和绘画古董在兵燹中散失,仅有所作《月壶题诗画》留存在世间。

2.汉棠石瓢

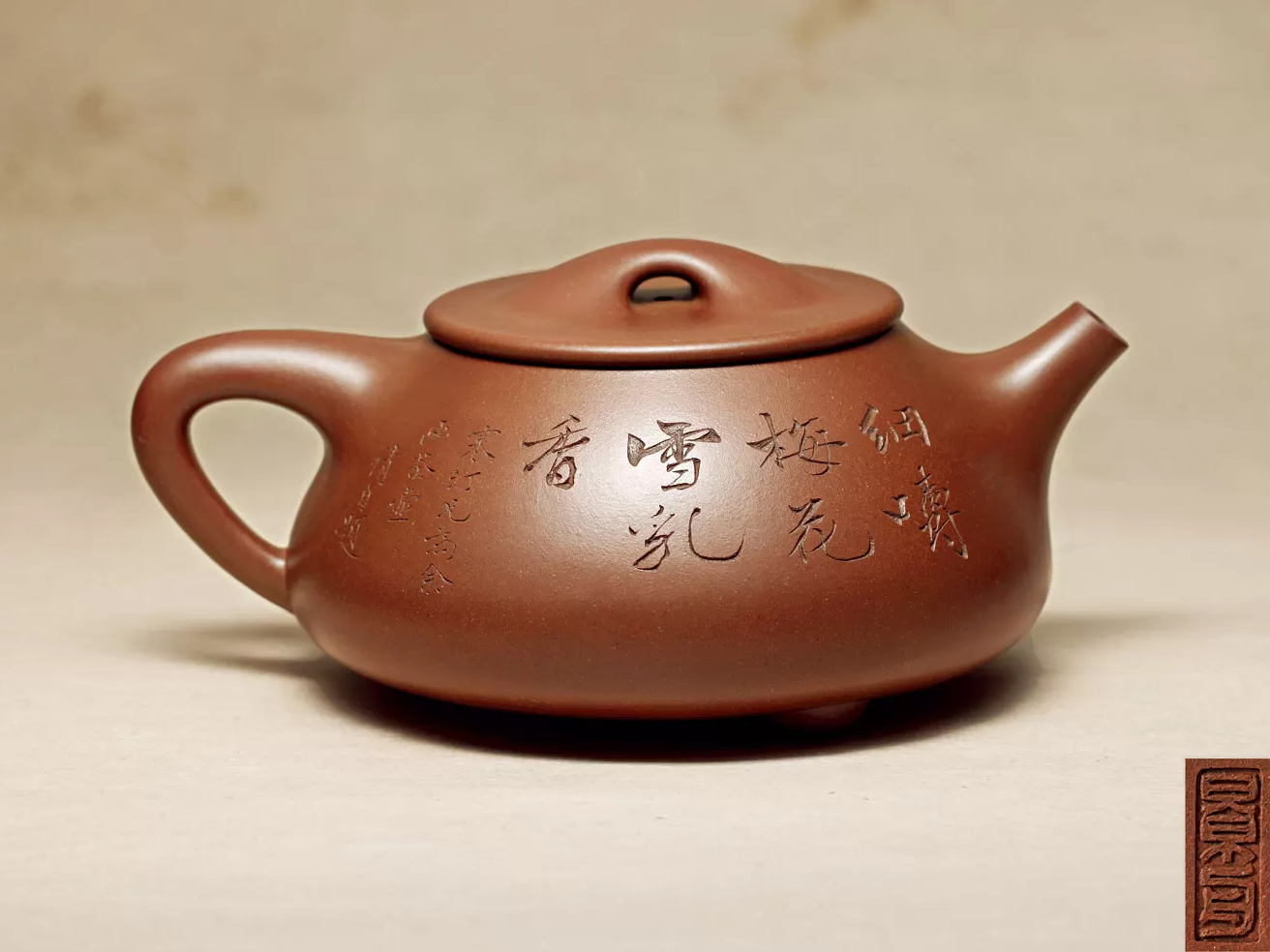

▲徐汉棠石瓢壶

▲徐达明制 汉棠石瓢壶

汉棠石瓢为工艺美术大师徐汉棠所创作,型体老味、飘逸,做工简约,端庄大方,为石瓢中的经典器型。汉棠石瓢继承了顾景舟大师石瓢壶刚劲、挺直的等腰三角形骨架,且更加强调每个点上都有力度,犹如弯曲的钢丝或弯弓之状。

在此基础上又加了几分浑厚,添了几分丰满,使之有骨有肉,温润可爱。线型上则采用直线与弧线的连接方法。壶身口沿下延基本为直线,再往下则与壶体弧线相连。壶嘴前段接近直线,后段则是一段反弧线相连。这样的处理使得壶嘴更有力度感。前段虽为直线,由于错觉效果看上去会有一点外扩,正好与传统石瓢壶嘴外翻成喇叭形之意吻合,只是幅度有所减小。

石瓢壶在行家看来,是一个跌不破的形,虽历经几百年还是推崇倍致,并可能一直延续下去。它是传统的,也是现代的。

3.景舟石瓢

▲顾景舟石瓢壶

▲赵江华制 景舟石瓢壶

景舟石瓢,顾名思义,是由顾景舟预设制造的,呈椭圆形,上窄下宽,颇具备分寸感,壶身丰满,虽型制为几何型,但每根线条饱含了柔润,景舟石瓢充分了展出了线条的软而韧度。

顾景舟其人: 顾景舟(1915年十月十八号~1996年六月三号)原名景州,多年以前曾用艺名'武陵逸人”、“瘦萍”,余年爱用“老萍”。宜兴川埠上袁村人。不多时就读于蜀山东坡学校。聪颖超出众人,常得学校导长的表扬。 顾景舟穷一生 精神力于紫砂陶艺,不断努力向前,敢于创新,并带领几代人为紫砂事业增光添彩。

他以宽广的心胸,精深的技术,在紫砂进展史上写下了辉煌的篇和章,不傀为一座关紧的里程碑。正如闻名美 术大师亚明先生所评:“紫砂始于明正德,直到现在五一百年,圣手然而十余人。顾景舟当为近现代大师。顾壶可见神州之哲学神魂、文学气息、绘画精神韵味。”

--- 石瓢壶造型特点 ---

壶身呈梯形,曲线柔和流畅,造型浑厚朴拙。足为钉足呈三角鼎立状支撑,给人以轻灵而稳重之感。壶身八字造型,造成一个主视角度内的呈型表面,亦曲亦直,皆显现简朴大方的气度。直流,简洁见力度,多为暗接处理,溶于壶身整体。把多呈倒三角势,与壶身之型互补,形成和谐的美学效果。平压盖,桥钮,干净利索,比例恰当,充分体现出秀巧精工为上的特点。

杨彭年制石瓢壶,曾分别于陈曼生,瞿应绍合作,诗书画印于一壶,格调高雅,时称三绝壶。一提梁款为沪上八壶精舍唐云所藏,一款存上海博物馆。

近现代,朱石梅,顾景舟亦多制此款传世。景舟曾于1948年同时制得五把,赠于吴湖帆,江寒汀等沪上画坛名宿。亦有高振宇辈,制出椭圆石瓢,也算是石瓢一奇葩。我亦偏爱此款,认为此款充分体现了智欲其刚,行欲其方,刚柔兼施,允克用藏的精髓,蕴精气神韵于一身,可称之为大家,可视为壶之智者。

石瓢造型的要点在于力道,要达此目的,则要协调好石瓢各个线条所构成的三角形的比例关系,身筒、流、把甚至钮都要相互配合,形成最佳比例,才能最终突出其独特的力度与气韵。

--- 淘壶人馆藏精品石瓢壶 ---

徐达明大石瓢壶

石瓢壶是徐门经典代表作,多年来深受壶友喜爱。此件大石瓢壶,为国大师徐达明以原矿清水泥作胎,在父亲徐汉棠的指导下,全手工制作而成。承袭徐门石瓢之传统造型,壶身呈三角之形,饱满浑厚,盖钮若拱桥状,直流挺拔胥出,出水爽利,倒耳把上丰下敛,与壶身形成和谐之势。

整器骨肉亭匀,浑厚朴拙,线条柔和流畅,起承转合挥洒自如,于质朴中见深厚,于力度中显内蕴,给人以轻灵稳重之感,1040CC超大品,制作难度极大,充分体现了大师的娴熟技艺,值得收藏!

王旭生制、吴东元书铭 汉棠式石瓢壶

汉棠石瓢壶,徐门紫砂经典代表作,乃国大师徐汉棠所创,在景舟满瓢的基础上进行改良而得。此件石瓢,为两大实力派陶手联袂演绎,王旭生制壶,吴东元陶刻,并在徐大师的监制下完成,意义、价值非凡。选用汉棠家藏原矿老紫泥全手工精制,古朴高雅,精光内敛。

壶体上小下大,扁矮敦实,斜面过渡自然,壶腹饱满而不鼓胀,下承三棋足,分布均匀,稳实有力。平盖略出口沿,上置桥钮,直流昂扬而不张扬,三角把伸展而不轻浮,沉稳下压,与身筒协调。壶身陶刻出自吴东元之手,正面刻绘竹叶,旁刻“时癸卯之冬板桥意”,反面铭刻“茶熟香温”,落款“半丁镌”,舒朗飘逸,清新俊秀,文人气息浓厚,极具观赏性。

徐曲制、鲍仲梅书刻 平盖石瓢壶(徐汉棠监制)

此件平盖石瓢壶,为作者在祖父徐汉棠大师的监制下,采用家藏自拼紫泥制成,身筒三角构架,透出骨力,底部转折处见骨见肉,既有硬朗洒脱之气概,又有柔和圆融之美感,刚柔并济,协调美观,壶底分布三只棋足,更添活力,平盖略出口沿,其上桥钮立挺中见柔润,暗接直流自然融入壶身,出水爽利,鋬呈倒三角式,与壶身之型互补,流、把对称上扬,气韵合而为一。

壶身由鲍仲梅大师陶刻装饰,正面镌刻“雪瓯碧碗来香风”,落款“乙巳二月”,反面刻绘荷塘景色,两只金鱼遨游于荷叶间,刀法洗练处尽显文人画意。整壶质感细腻而温润,形体精致而优雅,陶刻细腻而具文人风范,是为可赏可玩可用的一件品茗佳器。

鲍玉梅制、曹婉芳刻 石瓢壶

此件为鲍玉梅与母亲曹婉芳(国大师曹婉芬胞妹)合作于90年代初,采用一厂老紫泥精制。截盖和身筒呈一体的三角形,压扁的身筒虚中有实,扁而不塌,下承三丁足支撑壶体,稳实有力。桥钮与盖面,流、鋬与身筒,以及身筒与底面的转折均以弧线过渡,表现出独特的力度与气韵,给人以精气神的同时,又不会过于锐利。

壶身由作者母亲、一厂老艺人曹婉芳陶刻装饰,正面刻“流水足以自怡”,反面刻绘山林景象,为整壶增添几分赏玩趣味。此壶泥料优质,做工精到,陶刻稀有,十分难得,极具收藏价值。

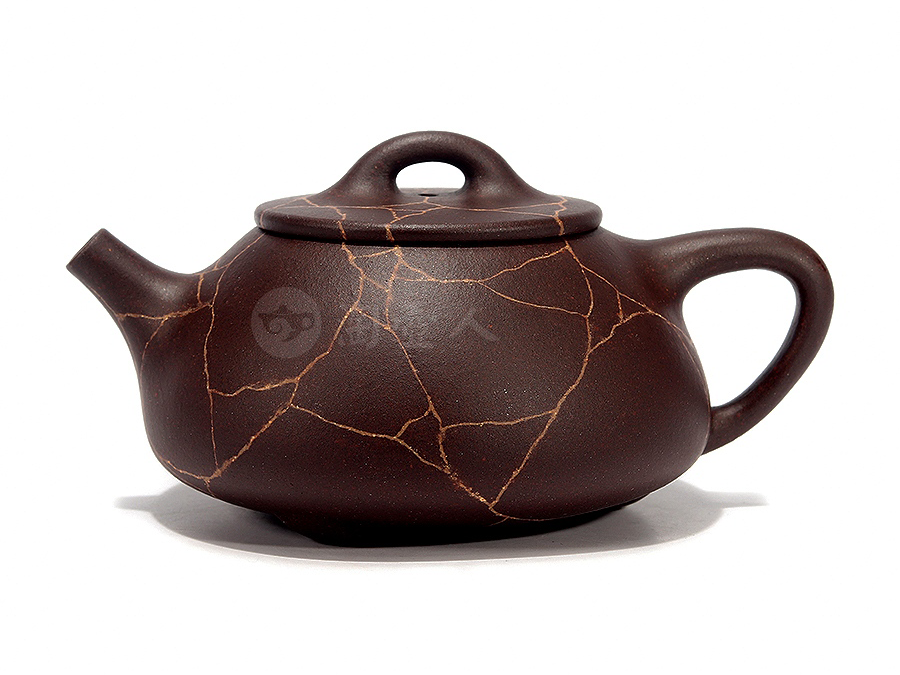

沈龙娣冰片石瓢壶

此件冰片石瓢壶,采用原矿紫砂泥全手工精制而成,造型古朴,以简练流畅的线条勾勒出端庄壶身,底部均匀分布三枚圆润棋足,于古典韵味中暗藏浑厚气度,平盖严丝合扣,桥钮衔接左右,挺拔直流暗接于身筒,三角把如劲弓蓄势,左右协调,整壶气韵贯通。

通身施以徐门经典冰片嵌泥手法装点,难度极高,但效果尤为精绝,不规则的开片纹路错落交织,赭色泥胎为底,黄褐冰纹为饰,对比强烈,似初春冰河渐融时自然绽裂的冰面,冰隙间隐隐透出盎然春意。执壶倾茗,但见精细冰纹与温润紫砂相映成趣,于茶烟袅袅中感悟万物生发之趣,值得藏用品赏。

恽志培点砂石瓢壶

此壶为恽志培选用原矿底槽清,全手工精制而成,泥质细腻,泥色温润淳厚,上手十分舒适。造型简约大方,线条一气呵成,骨肉亭匀,形、神、韵兼备,足显作者扎实功底。

壶面点砂装饰,塑就金砂闪烁、灿若星辰的艺术效果,实为一把赏用俱佳的精工之作,出水爽利,实用性强,易于泡养,值得入手品赏。

半月壶

半月壶 传炉壶

传炉壶 德钟壶

德钟壶 掇球壶

掇球壶 掇只壶

掇只壶