石瓢”早期称为“石铫”。“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。铫是一种形象比较高的盛器,口大有盖,旁边儿有柄,用含沙很多的土或金属制成,煎药或烧水用。紫砂“石铫”何时称“石瓢”呢?这要从顾景舟一段时间提起,顾援用古文“弱水三千,仅饮一瓢”,“石铫”从这个时候起改称“石瓢”。石瓢以智欲其刚,行欲其方,刚柔兼施,允克用藏的精髓,蕴精气精神韵味于一身。

子冶石瓢壶,壶身是硬朗的三角形形体,底部和腹部线条比较平滑,壶口较小,比较秀气,亭亭玉立;壶的把形是较为明确的三角形,非常有力度且比较张扬;壶嘴细长;壶盖比较厚实,钮为弯管形,与盖的交接处是暗接。流与把向内的延伸虚拟曲线,同样也形成一个三角形,且顶点都落在中轴线上,与壶体的正三角形刚好倒立相互叠加,使得整体上感觉和谐与灵动。

壶盖上的桥梁的钮是关键之处,高矮跨度都要有符合比例的形,变化较大,钮的两侧对称,处理手法难度较大,需耐心才能达成。钮的内孔是三分之二个椭圆,钮的外形呈三角形,和壶身一致保持连贯,共同塑造三角形的基本几何体型。壶钮的造型为求取得与主体的协调,设计者往往将其外形做成主体正立形的缩小,是主体外轮廓的延伸。钮部与盖面的衔接内曲线为椭圆形,使得造型上有动感而不僵化。壶钮外形的切线同样为一个三角形,位于壶身主体三角形内上部,并且在造型上内外两个三角形的三边都要平行,以达到视觉上的平衡和稳定。

--- 淘壶人馆藏子冶石瓢壶 ---

李寒勇制子冶石瓢壶

石瓢是紫砂经典器型之一,上窄下宽,骨肉亭匀,口盖严密,桥形钮平稳过渡;整体比例协调和谐,匀称流畅,直嘴昂首向上,三角形耳把富有力度,端握舒适。壶身正面刻绘几竿竹子,点点竹叶布满壶身,并蔓延至壶盖,意境深远,反面刻“轻尘散罗曲,乱乳飞瓯雪。丙戌初夏,石陆玉刻”。底铭“寒勇全手工制于丙戊年夏日”。

此器是丙戌年(2006年)老壶,李寒勇老师被丁山公认为制"子冶石瓢"壶的年轻人中最高手,有“石瓢王子”的美誉,收藏价值极高,值得推荐。

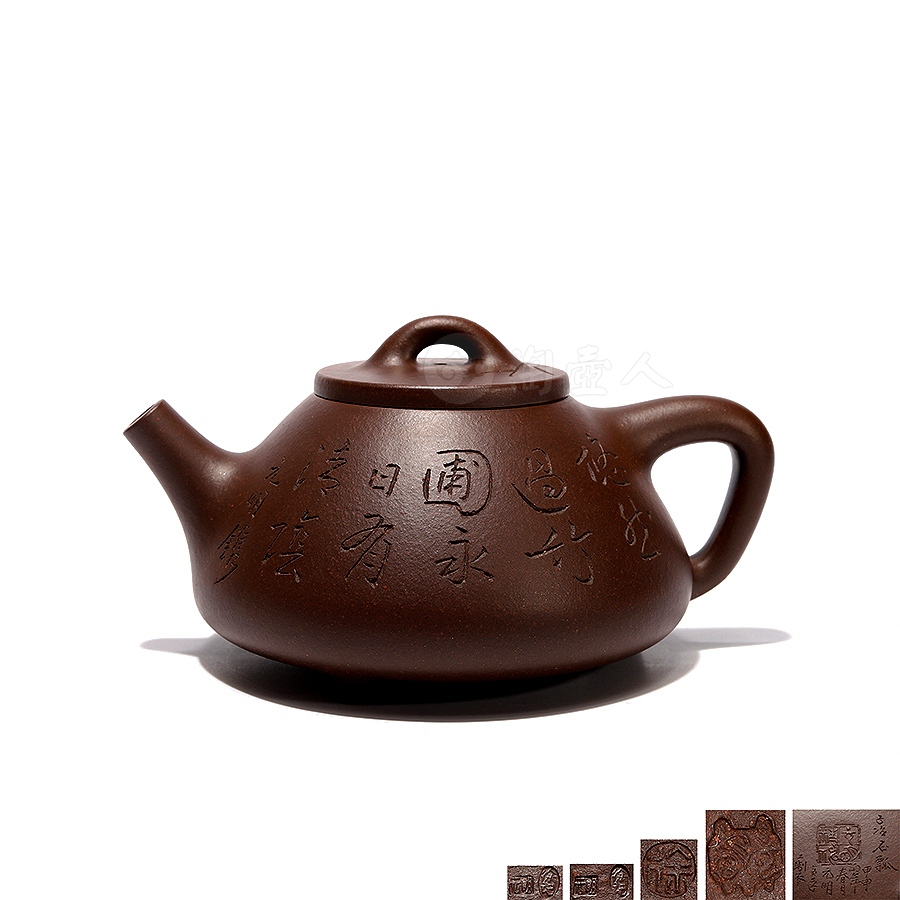

范泽锋制子冶石瓢壶(莫言书)

《子冶石瓢》摹古而作,透出一股刚韧之气,抑扬顿挫,挺拔凛然。边缘线角度清晰明朗,干净俐落,遂饱含气度。以刚柔兼施,允克用藏的精髓,蕴精气神韵于一身。此壶做工精雅,器身由莫言陶刻书铭“一片冰心”,以写意风格刻画出醇厚浑融的金石味道,融合子冶独有的清隽之气,颇有出尘之意。

徐元明全手工制子冶石瓢壶

此件《子冶石瓢》是徐元明大师于2004年特别为台湾友人定制而为,采用家藏老紫泥,全手精工制作。壶身骨力劲挺,桥钮、直流、倒三角把比例精湛,浑厚有力。壶身正面陶刻“幽然过竹圃,永日有清阴”,反面刻绘劲竹之貌,充分展现文人壶之魅力。270CC非常实用,徐门紫砂百年传承,值以珍藏品赏。

宗志军制子冶石瓢壶

此子冶石瓢为作者选用原矿老段泥精制而成,泥质含铁量高,泥色清丽朴雅,加之铺砂工艺,尽显石瓢之古朴气质。整体造型简约大方,壶身饱满,骨肉亭匀,气韵充沛。平盖桥钮、直流倒把,配以三乳足,各部位比例恰到好处,相得益彰,与壶身构筑和谐的美学效果。精工巧作,出水爽利,把握舒适,230cc黄金容量,实用性极佳,乃赏用皆宜之品茶利器。