民国时期的海派收藏风潮中,紫砂古玩成为文人雅士竞相追逐的珍品。在这股收藏热潮的推动下,沪上古玩市场催生了紫砂仿古的兴盛。

据《宜兴陶艺史》记载,自光绪末年始,上海各大古董商行便开始重金延聘宜兴制壶高手,专事仿制明清紫砂名作。

老上海

在这场持续数十年的“仿古运动”中,涌现出一批技艺超群的紫砂艺人,其中尤以日后成为一代宗师的顾景舟最为耀眼。

1930年代中期,年轻的顾景舟应上海“郎氏艺苑”主人郎玉书之邀,赴沪从事专业仿古创作。在法租界的工作室里,这位未来的紫砂泰斗潜心研摹时大彬、陈鸣远等前贤佳作,其仿制技艺日渐精进。

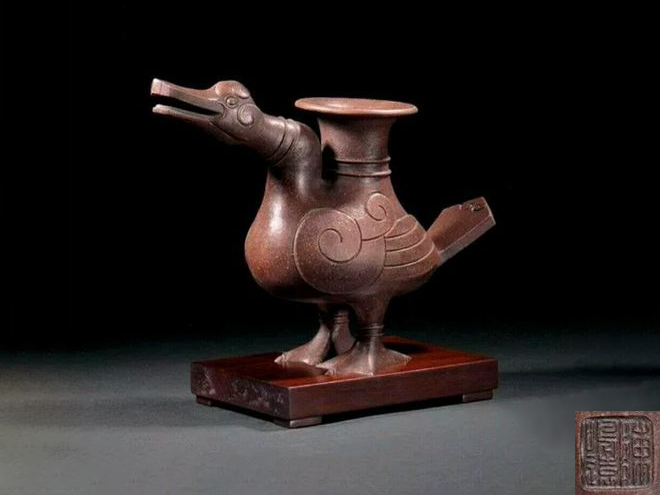

陈鸣远天鹅樽

现存于世的这对天鹅樽,正是顾景舟这一时期的代表性仿作。作品最初被收录于台湾1989年出版的《中国茶道》时,被误认为清代大家陈鸣远的真迹,足见其仿制水平之高超。

徐风《布衣壶宗——顾景舟传》著录的顾景舟天鹅樽

徐风所著《布衣壶宗——顾景舟传》中生动记述了这对珍品的创作轶事:“夏天里的一日,顾景舟按照郎玉书吩咐把自己刚仿制的陈鸣远的两件天鹅樽送到租界外的一家茶馆……”

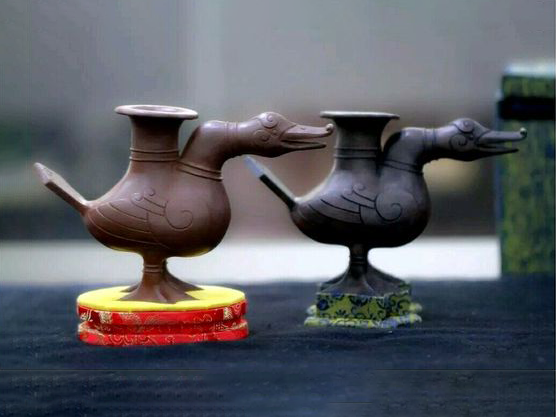

顾景舟仿陈鸣远天鹅樽

这对天鹅樽展现了顾景舟早期创作的独特匠心,作品以天鹅曲颈饮水的自然姿态为造型基调,喙部微张的细节处理赋予静态器物以生动的韵律感。

顾景舟仿陈鸣远天鹅樽

尤为精妙的是羽翅部分的刻画,通过流畅的卷云纹饰与深浅有致的刀工,将禽鸟振翅的瞬间动态凝固于紫砂之上。这种“以静写动”的表现手法,既承袭了陈鸣远“师法自然”的艺术精髓,又隐约可见顾景舟日后个人风格的雏形。

顾景舟仿陈鸣远天鹅樽

在当代紫砂鉴藏领域,这类民国仿古作品已形成独特的收藏体系。它们不仅是研究紫砂艺术发展的重要实物资料,更因其特殊的创作背景而具有双重艺术价值——既是对古代大师的致敬,也记录了一代宗师的成长轨迹。

顾景舟仿陈鸣远天鹅樽

正如故宫博物院陶瓷专家所言:“这些仿古之作如同艺术史的镜像,既映照着前人的辉煌,也折射出后来者的光芒。”