传炉壶,这一源于古代青铜器的传统器形,在紫砂艺术史上几经沉浮,尤以清末民初为鼎盛时期。而在传炉壶的发展脉络中,顾景舟大师于民国时期创作的“自怡轩”款传炉壶,堪称是这一器形演变的艺术巅峰,完美诠释了“方中寓圆,圆中寓方”的东方美学精髓。

传炉壶造型

顾景舟传炉壶,选用颗粒感丰富纯净底槽清泥料为胎,窑火淬炼后呈现出内敛而深沉的色泽,恰似一位历经沧桑的智者,表面平静却内涵丰富。

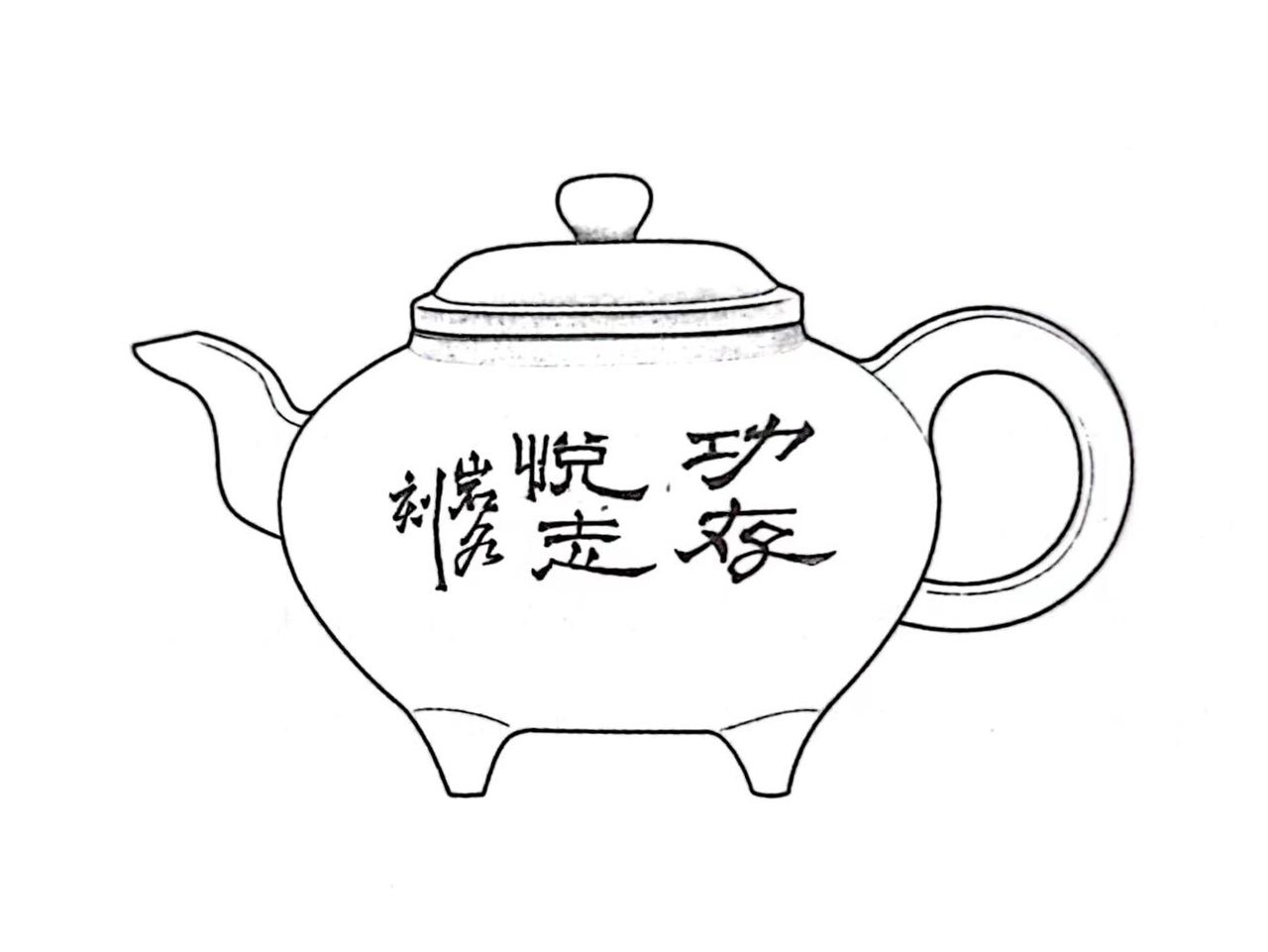

壶体呈四方造型,鼓腹饱满如蓄势待发的弓弦,棱角处却巧妙淡化处理,形成刚柔相济的视觉效果。这种方与圆的辩证统一,不仅是造型艺术的至高境界,更是中国传统哲学中“天圆地方”宇宙观的物质化呈现。

顾景舟传炉壶造型

细节之处更见匠心:三弯流胥自然胥出,线条紧凑而不失优雅;正耳式壶鋬挺括有力,与流形成完美呼应;压盖式壶盖与壶口密合无间,四面通转毫无滞碍;柱础状壶纽稳重大方,暗含根基稳固之寓意。尤为精妙的是底部暗接的四乳丁足,呈倒锥形设计,既传承了青铜器的古朴韵味,又为整体造型增添了轻盈之感。

顾景舟传炉壶

壶身装饰由陶刻名家岩如(蒋永西)操刀,一面镌刻“功存悦志”四字隶书,出自宋代吴淑《茶赋》,刀法纯熟,蝉头燕尾间尽显古雅笔意;另一面刻以古代钱币布图案,为作品平添几分金石韵味。这些装饰元素与壶体相得益彰,共同构建出一个完整的文化符号系统。

顾景舟“自怡轩”印款

据顾景舟大师的释印记载,“自怡轩”为其1938至1942年间所用底款之一,正值他在上海标准陶瓷公司担任模型技师时期。这一阶段的顾老,正处于艺术风格的成熟期,既深谙传统技艺精髓,又勇于突破创新。

此件传炉壶正是这一艺术探索期的杰出代表,既保留了传统传炉壶的器形特征,又在细节处理上展现出独特的个人风格,尤其是那更为饱满的鼓腹设计,使得整器在静态中蕴含着动态张力,仿佛随时可能迸发出惊人的生命力。

顾景舟传炉壶

从工艺角度看,传炉壶历来被视为紫砂器型中的“难度之王”,因其方中带圆的特殊结构,对成型技艺要求极高。顾老此作却举重若轻,所有线面转折均处理得流畅自然,方不见棱,圆不显软,充分展现了一代宗师对泥性的深刻理解与掌控能力。壶嘴部位的处理尤为精妙,三弯流紧凑而不局促,出水爽利,堪称实用性与艺术性的完美结合。

顾景舟传炉壶

此壶所体现的不仅是精湛的工艺,更是一种文化态度与人生哲学。“方”象征着原则与底线,“圆”代表着变通与包容,二者的和谐统一正是中国传统处世智慧的生动体现。当我们凝视这件作品时,仿佛能感受到顾老通过泥土传达的艺术哲思——在坚守传统内核的同时,不忘创新表达;在追求形式美感之际,更重精神内涵。