在中国传统美学体系中,“境”与“象”的辩证关系历来为艺术理论所重视。唐代诗僧皎然在《诗仪》中提出的“境象非一,虚实难明”的美学命题,恰可作为解读顾景舟紫砂杰作上新桥壶的艺术密码。

上新桥壶造型

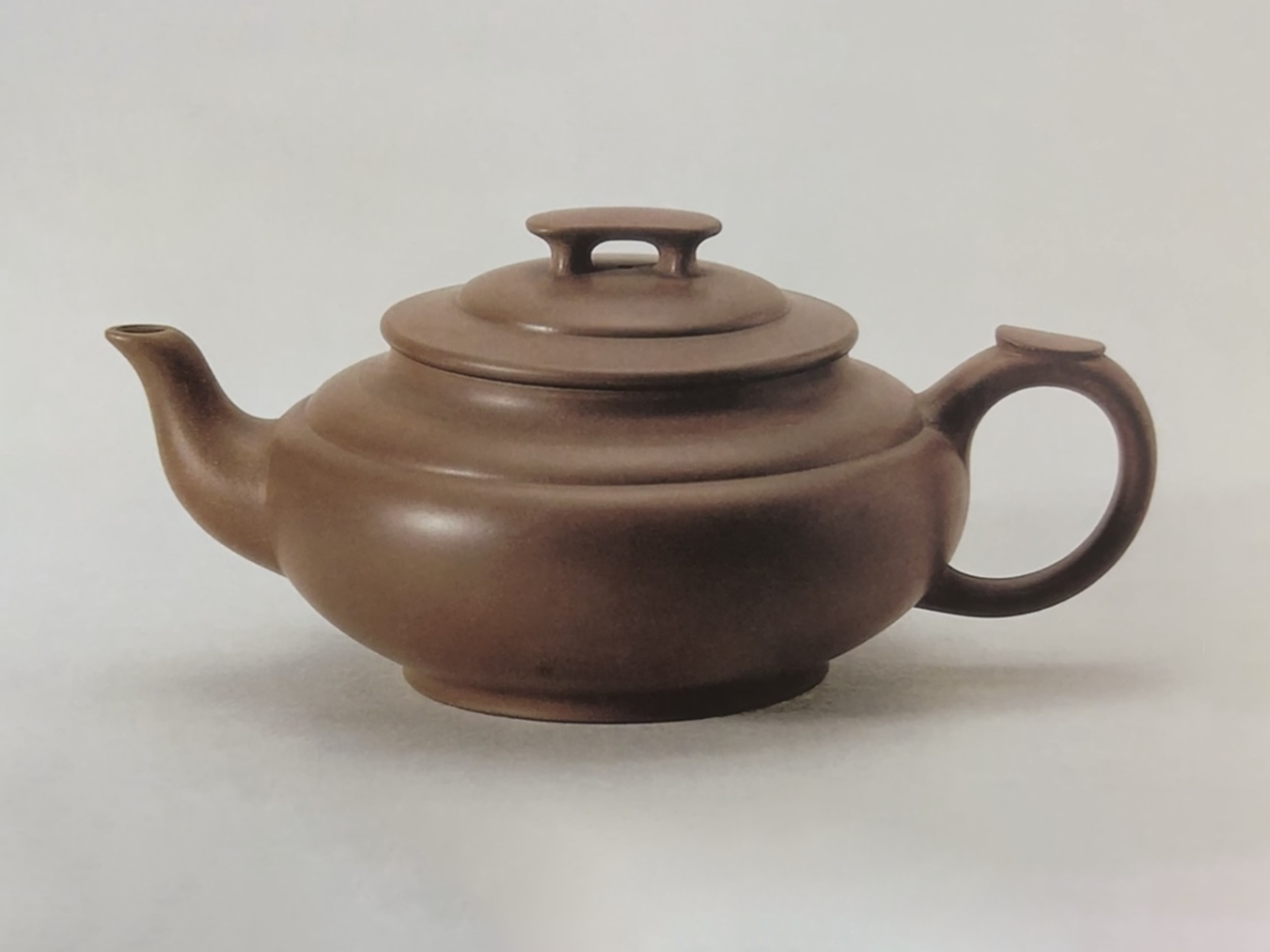

这件创作于上世纪六十年代的经典之作,以其独特的造型语言和深厚的文化内涵,完美诠释了紫砂艺术中形意相生、虚实相映的至高境界。

上新桥壶的整体造型呈现出精妙的虚实处理艺术。壶身采用扁圆形制,折腹圈足的设计既保持了传统紫砂器的稳重感,又赋予其现代审美趣味。壶嘴采用婉转的曲流造型,与环状壶柄形成虚实呼应。特别值得一提的是,壶柄顶端匠心独运地留出方寸之地作为拇指搭手,这一细节处理不仅提升了实用功能,更与壶盖上的桥形钮形成空间对话。

顾景舟上新桥壶

壶盖设计尤为精妙,采用压盖式结构,桥形钮的造型简练而富有诗意。盖部及肩部通过凹线分割空间,形成"一环扣一环"的视觉韵律。这种层层递进的空间处理,仿佛将江南水乡的涟漪波纹凝固于紫砂之上,桥形钮恰似荡漾水波中的一座小桥,虚实相生间尽显东方美学神韵。

顾景舟大师在这件作品中展现了对中国传统艺术境界的深刻理解。他通过提炼简化的造型语言,写意地表现了江南水乡的神韵。这种艺术手法与中国水墨画的"计白当黑"理念异曲同工,在简淡中见玄远,于朴拙处显灵秀。

顾景舟上新桥壶

上新桥壶得名之妙,正在于其将水乡意象与实用功能完美融合。波纹、桥钮、舟形飞扣等元素的组合,不仅形成“气韵生动”的审美效果,更构建出一个完整的诗意空间。观者仿佛能透过紫砂的肌理,看见小桥流水的江南景致,听见潺潺水声,感受到水乡特有的清幽意境。

作为二十世纪紫砂艺术的代表人物,顾景舟被誉为“最具文人情怀的紫砂大师”。上新桥壶正是这种文人精神的物化呈现。作品既继承了传统紫砂工艺的精髓,又融入了现代审美意识,展现出大师对传统文化创造性转化的卓越能力。

顾景舟著作《宜兴紫砂珍赏》中收录的上新桥壶

壶作以江南水乡的标志性元素——桥为创作灵感,取其清雅、幽远、精巧、质朴的特质,与紫砂材质本身的淳朴特性相得益彰。这种艺术处理不仅给人以耳目一新之感,更在方寸之间构建出一个完整的文化意象系统,体现了中国传统艺术“以小见大”的美学智慧。

在当代工艺美术语境下重新审视这件作品,我们可以更深刻地理解顾景舟大师如何通过紫砂这一媒介,将中国传统美学中的虚实观、意境说转化为触手可及的艺术珍品。上新桥壶之所以能成为经典,正在于它超越了单纯的实用功能,升华为一种文化精神的载体,展现了紫砂艺术的无限可能性。