2015年03月13日 16:32 来源:三九养生堂 编辑:游本丽

紫砂壶已经有几千年的历史了,每个时期的文化以及制作都是不一样的,慢慢的走向成熟。今天小编给各位介绍的就是紫砂壶的历史,下面我们就一起来了解下吧。

1、紫砂壶的历史文化 2、紫砂壶的历史发展过程

3、紫砂早在唐朝即闻名 4、明清紫砂历史

5、近现代紫砂的发展史 6、紫砂文化历史的演变

7、紫砂历史文化的见证 8、紫砂壶历史到底起源于何时

9、宜兴紫砂历史简述

紫砂壶的历史文化

紫砂创始在何时,在中国陶瓷史上一直是悬而未决的问题。明、清时代的史籍中明确地说, 紫砂 陶瓷创始于明代弘治、正德年间,金沙寺的和尚和书僮是创始 人。如明周高起在《阳羡名壶系-创始篇》中 说:“金沙寺僧,逸其名,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸翁者处,搏其细土,加以澄练、捏筑为胎, 规而圆之,刳使中空,踵传口柄盖的,附陶家穴烧成,人遂传用”。周容《宜兴瓷壶记》说:“今吴中较茶 者,必言宜兴瓷,始万历,大朝山寺僧(即金沙寺僧)传供春者,吴氏小吏也”。供春和吴氏是何许人呢?《宜兴县志》记载说:供春是明正德年间公元1504年 –公元1521年提学副使吴颐山随带的书僮,吴读书于 湖洑金沙寺中(此寺今仍尚存遗址)。吴梅鼎的[阳羡茗壶赋]说:“彼新奇兮万变,师造化兮之功。信陶壶之鼻,亦天下之良工”。这些记载清楚地说明紫砂创制 于明代中晚期,绝对不提宋代已有紫砂的事实。

古玩界的传统是:北方老古玩家把玩鼻烟壶,南方老古玩家赏玩紫砂壶,这似乎成了老古玩家身份的标志。事实上,明清以后, 紫砂壶 已成为茶文化的象征,浸泡着儒家学术、道教思想、佛教文化。品茗,更多的是品文化。

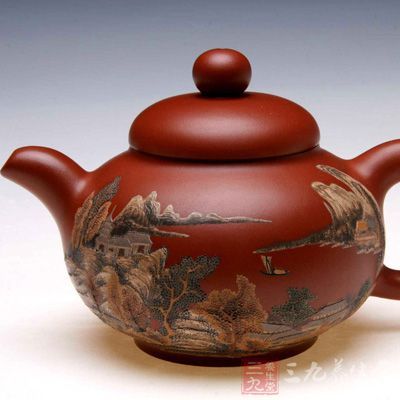

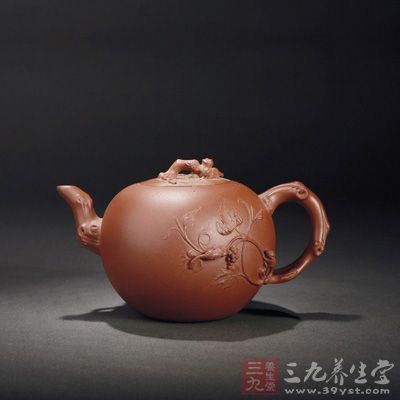

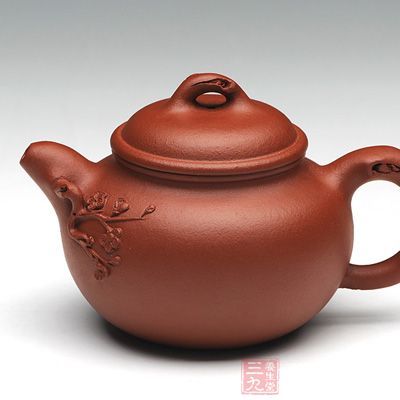

鉴赏紫砂壶,其一是赏其“泥”。紫砂泥中除含有氧化铁外,还含有一种重要的物质,那就是紫砂。紫砂壶的优劣首先在于紫砂泥的优异,行家把宜兴产茶壶区别为紫砂壶与泥壶,就是这个道理。以上指的是材质性。其二,赏其“形”。紫砂壶形态各异,素有“方非一式,圆不一相”之赞誉。中国茶道追求“淡泊平和”、“超凡脱俗”,而“古朴”则是明清紫砂壶的最高境界。其三,赏其“工”。与赏玉器之“工”有异曲同工之妙。如一把精品紫砂壶,壶嘴与柄要绝对在一条直线上,壶口与壶盖要结合紧密,以上指的是工艺性。其四,赏其“款”。“款”分款式与款识。款式即指样式,如供春树瘿壶、时大彬鼎足盖圆壶、陈鸣远东陵瓜壶,均是名壶样式。款识指壶的作者、题词、镌刻名字。紫砂壶是“诗书画印”一体的 紫砂 艺术 ,是紫砂壶艺术的外在标志,以上指的是艺术性。其五,赏其“功”。功主要指紫砂壶的功能美,其主要表现在容量适中、高矮适当、口盖严密、出水流畅这四个方面,以上指的是实用性。

陶都宜兴紫砂壶与瓷都景德镇瓷器不一样的是:前者精品都留有匠师的名款,后者均是无名工匠的作品。故收藏明清、民国、当代紫砂名壶,一定要注意收藏名家作品。供春壶已失传,时大彬真品尚有争议。“明四名家”有董翰、赵梁、元畅、时朋。时大彬弟子有徐友泉、李仲芳、欧正春、邵文金、陈俊卿、蒋时英。此外尚有陈仲美、周季山、陈之畦、陈鸣远、惠孟臣、王南林、陈曼生、杨彭年、邵大亨。当代宜兴壶艺名家有顾景舟、朱可心、裴石民、王寅春、蒋蓉、徐汉棠、徐秀棠、李昌鸿、李碧芳、高海庚、凌锡苟、汪寅仁、何道洪、周桂珍、顾绍培等,上海制壶名家为许四海,其创办的“四海茶具博物馆”是上海代表性的民间收藏博物馆。

“素面素心”的紫砂壶,承载着深厚的紫砂文化内涵。今天的紫砂壶,一派繁荣景象,但它同样面临着传统全手工技法的失传、原本文化属性的背离等问题。分析明清紫砂壶的设计思想,不仅是让我们回忆那段历史,那些艺师,那些参与制壶的文人墨客,也不仅是让我们品位那些传世名壶以及它们所体现的气质神韵,更重要的是让今天的我们去深入思考如何传承与创新,而不仅仅只是流于“文化”的表面。

紫砂壶的历史发展过程

紫砂创始在何时,在我国陶瓷史上一直是悬而未决的题目。明、清时代的史籍中明确地说,紫砂陶器创始于明代弘治、正德年间,金沙寺的和尚和书僮是创始人。如明周高起在[阳羡名壶系-创始篇]中 说:”金沙寺僧,逸其名,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸翁者处,搏其细土,加以澄练、捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵传口柄盖的,附陶家穴烧成,人遂传用”。周容[宜兴瓷壶记]说:“今吴中较茶 者,必言宜兴瓷,始万历,大朝山寺僧(即金沙寺僧)传供春者,吴氏小吏也”。供春和吴氏是何许人呢? [宜兴县志]记载说:供春是明正德年间公元1504年__公元1521年提学副使吴颐山随带的书僮,吴读书于 湖洑金沙寺中(此寺今仍尚存遗址)。吴梅鼎的[阳羡茗壶赋]说:“彼新颖兮万变,师造化兮之功。信陶壶之鼻,亦天下之良工”。这些记载清晰地说明紫砂创制于明代中晚期,绝对不提宋代已有紫砂的事实。

1976年宜兴红旗陶瓷厂在施工中发现了紫砂古窑遗址,才得到证明宜兴陶瓷出产的始于新石器时代。宜兴是个古老的县,始设县于秦,远在新石器时代,勤劳的人民就在这里开创了原始陶瓷出产 流动。先后多次进行了考古调查发现古文化遗址七处,其中就有新石器时代遗址五处。古窑址近百处,其中有汉代窑址三处,六朝窑址三处,隋、唐、五代窑址九处,宋、元窑址二十处,明、清窑址六十多处。 因此民间传说,把越国的范蠡奉为“宜兴陶瓷创业的祖师”或“陶朱公”是不真实的。

古紫砂窑址位于宜兴蠡墅村羊角山,是丁蜀镇黄龙山的支脉系统,这里是盛产紫砂泥矿的地方,所以古人把窑建在原料的产地。古紫砂窑址是埋在长约十公尺的土堆下面,经破土清理,共分三层,上层厚二 公尺余,为近代废窑陶瓷碎片堆积,以缸、翁碎片为主。第二层为混合堆积,从元代以迄清代初年,延续时间较长,堆积层较厚,约二至三公尺,多为瓯窑缸、缶、翁和肩部饰有菱花的陶罐、玉壶式的釉陶壶等残 片,尤其后两种具有元、明代陶瓷造型风格;其次还发现“宜均器”残片,与瓯窑制品极为相似。另外在四周偏北方向,发现有瓯窑遗迹,说明所堆积是元未明初瓯窑的堆积物。第三层为早期紫砂堆积层,厚 1.5公尺,断面呈灰紫色,主要是紫砂壶残片,有壶身、壶嘴、壶盖等。在此堆积的四周,发现了一座长约十公尺、宽约一公尺余的龙窑一座,其中亦有紫砂片。窑的下层,是黄土,是建窑时用黄土着土偶工填成的. 南端用小砖砌成倾斜的砖垛两排,这一种小砖与江南 地区常见宋墓砖极为相似。

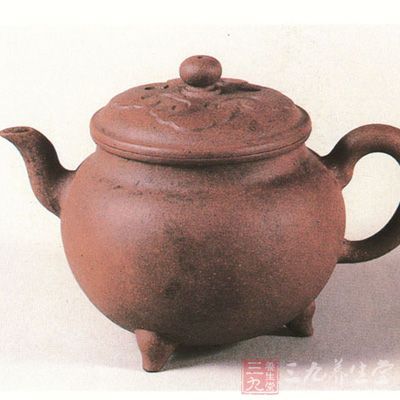

根据发掘出土的大量紫砂器残片分析研究,可以分辨出主要造型有:壶、罐两个大类,其中以壶为大部,均呈紫红色,器物里外无釉,从残片复原的器型分有高颈壶、矮颈壶、提梁壶等三类。紫砂泥质较粗拙, 器身表面细密度亦差。因为没有用匣装,而是直接入窑烧成,因而常有火疵现象,在成型方法上已脱离用陶轮拉坯的做法,根据紫砂泥不同于其它陶土机能,而采用泥片镶接法,壶嘴、壶把、壶的子(俗称壶盖、 壶顶)的粘接,则采用穿洞捏塞法。为后代紫砂器成型开创了新的工艺,奠定了紫砂器造型的基础。例如:龙头壶的壶嘴,捏成龙头型。六方形壶,壶的颈部起线,壶嘴根部附加菱花形纹饰,以及壶把上带有小孔 的处理等,都相称成熟。从复原的三件造型、装饰来看,线条流畅,饰纹恰到好处,绝非免强而为之的童贞之作。

此外,镇江博物馆近年来在一座南宋古井里发现了两件紫砂壶。壶身、壶嘴、壶底用泥片捏成,壶颈部留有刀削痕,壶身留有很显著的手捏痕,并且上半截还施了釉。据考证,以为是宋代酒壶。从用 泥粗拙,制型朴素,比较古老看,在时代上可能早于南宋。不外今后还得作进一步研究,才能得出更准确的结论。

紫砂陶又称紫砂器或紫砂陶器,是我国独特的陶器工艺品,向以造型多样,光彩古雅,质坚耐用,技术精湛而著称于世。最显著的特征,是用较粗的紫砂泥烧制,多呈紫红色,一般不施釉故黍紫砂陶器。在 紫砂制品中,最为凸起的是紫砂茶壶,不管地下出土、世间流传,大部门是茶具。由于紫砂茶壶式样多种,各有特色,不仅富于民族风格,而且具有:用开水沏茶,冬不易冷,夏不灸手和泡不走味,贮不变色,盛夏 不易发馊等特殊功能。所以博得人们“一壶在手,爱不忍释”,高士名儒更视为“拱璧”。特别推崇,极力提倡,因面茶壶成了盛行的上品,数目多,流传广。自明代嘉靖年间以后,紫砂制品走向繁荣时期,紫砂 茶壶居于首位。

紫砂壶的早期制品,从宋代延续至明正德、嘉靖、万历年,跟着饮茶、品茶、论茶风气之盛行,制壶技艺变化很大,从煮茶的大壶转变为文玩小壶,以及其它的美术作品相应得到发展。然而,明代以前紫砂的名 手,不见于籍典,器上亦不留名。自明正德以后,巨匠名手见于籍典或留名于壶的就大有人在了。

从历史上来看,金沙寺僧和供春两人是将紫砂器专业化和艺术化的开创者。而金沙寺和供春所糊口的明代弘治、正德年间(公元十五世纪未至十六世纪初),可以看作为宜兴紫砂产品真正形成工艺体系的时间。

在嘉靖到隆庆年间(公元1522__1572年),继供春而起的紫砂名艺人有董翰、赵梁、时朋、和元畅四人,并称为“名壶四大家“。其中董翰以制作菱花式壶最著称,赵梁所制壶多为提梁壶。看来,这些名家均 以造型的艺术化取胜。同期的壶艺名家还有李茂林,他善制小圆壶,精美朴雅,不加款式,仅以朱书为号,人们以为可与供春壶媲美。 在万历年间(公元1573__1620年)继起的名家有时大彬、李仲芳和徐友泉师徒三人,他们的壶艺都很 高超,在当时就有“壶家妙手称三大”之誉。

明代万历年间的紫砂名工巧匠除时大彬、李仲芳和徐友泉三大妙手外,还有陈仲美、沉君用、欧正春、邵文金、邵文银、蒋时英、陈用卿、陈文卿、闵鲁生、陈光甫、邵盖、周俊溪和邵二荪等,可以说是名工辈 出,名有特技。江南地区的一些官僚士大夫,也“争向宜兴定制文玩茶具”,如太仓赵凡夫、华亭董其昌、上海潘元瑞、长洲顾元庆、常熟陈煌图和江西新城的邓汉等。此期最闻名的紫砂艺人是陈仲美、沉君用、陈 用卿和陈文卿四人。

万历以后的天启、崇祯年间(公元1621——1644年)闻名的紫砂艺人有陈俊卿、周季山、陈和之、陈挺 生、惠孟臣和沉子澈等。其中以惠孟臣的壶艺最精,为时大彬以后的一大高手,他所制作的茗壶,形体浑厚精妙,铭刻和笔法极似唐代大书法家褚遂良,在我国南方声誉很大。在清初雍正元年(公元1733年)即有人仿制“孟臣壶”,其后仿者更多。

明代后期宜兴陶业的大发展和紫砂器的独树一帜,这与当时的社会经济背景分不开的。明代前期的“匠户制”,已较元代松驰,并自洪武十六年(公元1393年)起,实行了“轮班制”。到成化二十年(公元1484 年),终于废除了轮班制,改为征银轨制,使相沿达两百年的工奴制宣告结束。这些改革使手产业者得到一 定程度的解放,从而推进了包括陶瓷业在内的各种手产业的迅速发展。明代后期紫砂器的快速发展,更与当时宜兴整个陶业的发展密不可分。当时陶类中的商品经济颇为发展, 丁蜀镇一带逐渐形成为集中的产区,据《重刊荆溪县志》记载:在明代嘉靖、万历年间(公元1522——1622 年),宜兴窑场的产品已是“于四方利最薄,不胫而走天下半”,各地商贩云集,“千里之外,趋之若鸿”, “沿贾扬帆而晓夜行”,“商贾商业缠市,山村宛然都会”。因为有了集中的产区,就使紫砂业具备了独立发展的前提。紫砂器既可单独烧造,也可与其它日用陶器混合间烧,而紫砂艺人的就业前提也因之改善,可 以失此就彼,不致完全抛弃技艺。同是紫砂陶的泥料,也只有在大量出产日用陶的前提下才能取得。由于这种深藏于岩层下数百公尺深处的“甲泥”之中的紫砂泥料,必需从甲泥中分选出来,没有日用陶的大量使用 甲泥,紫砂泥也就无从取得。

明代起社会上饮茶风尚的变化,也是紫砂器快速发展的重要背景之一,因为当时开始改用芽茶,冲出后茶色发绿,故以白釉小盏最为相宜。但盏茶易冷,且有落尘的缺点,,所以明代中期以后改用壶来饮茶,并逐 渐成为社会风尚。这也促使紫砂壶的徒造型趋向小型化,如南京嘉靖十二年墓中所出紫砂提梁壶的容量就只有 450毫升,较之宋代窑址所出的容量达2000毫升的大壶,只及四分之一。所以,紫砂壶体的小型精巧化是当时 总的趋势。 关于明代后期紫砂壶型变小的趋势,在有关文献记载中均有说明。如冯可宾所着《茶笺》中说:“茶壶 以窑器为上,又以小为贵,每一客,壶一把,任其自斟自饮,方为得趣。壶小则香不涣散,味不耽搁”。《阳羡茗壶系》也说:“壶供真茶,正在新泉活火 ,旋翕啜,以尽色香之蕴。故壶宜小不宜大,宜浅不宜深”。这种饮茶方式 ,具有色、香、味三者兼顾的要求,就为紫砂壶的小型精巧化定下了基调。 同是紫砂壶也开始 赛过了银、锡或铜制的茶壶 ,成为文人士大夫品茶时必备之物。所以,《阳羡名壶系》中又说:“近百年中, 壶黜银锡及闽豫瓷,而尚宜兴陶”。明代文人李渔也说:“茗注莫妙于砂,壶之精者,又莫过于阳羡”。

明清交替的政治形势变化,并没有对宜兴陶业发生不良的影响。清代时包括紫砂业在内的整个宜兴陶业在向前发展,一些明代未年起就参加紫砂行业的名工巧匠,也都继承从事他们的创作。

明未清初最闻名的紫砂巨匠是陈鸣远。号鹤峰又号壶隐。[宜兴县志]称他是时大彬和徐友泉以来的一大紫砂名手,他雕镂兼长,善翻新样,作品纤巧有致。所制茶具雅玩,不下数十种,无不精妙。他的手法近于徐友 泉和沉子征,能自制自刻,书法雅健,有晋唐人笔法,被以为是当时紫砂业中文人风格的代表。他和当时的文人学士过往甚密,尤其与海宁人杨忠讷情谊最深,曾为杨氏创制了一批紫砂壶,据说是他一生中最自得之作。 所谓“宫中艳说大彬壶,海外竞求远碟”的诗句,就是当时海内外对陈鸣远作品的高度评价。

到了清初雍正和干隆年间闻名的紫砂艺人有陈汉文、杨季初、张怀仁、陈滋伟、杨彭年、杨凤年、邵大亨、朱石梅、吴阿昆等。其中陈汉文精工制壶,尤善铺砂,杨季初善制菱花壶,张怀仁善于壶技篆刻,以仿唐代书 法家怀素的笔法着名。王南林、杨继元、杨友兰、邵基祖、邵德沁、邵玉亭等均善制彩釉砂壶,并承制宫廷御器、王南林的作品则以体质坚净、款式精雅而著称,邵玉亭所作“干隆御制”壶 ,亦工雅可观。陈文伯和陈文居等所制紫砂花盆,曾畅销日本。

太平天国农夫战役前期,宜兴窑区的集市商业仍很繁盛。相传今汤渡镇四周的建墩和台墩两处废窑,等于当时的窑址。但在太平天国后期,因遭焚掠破坏,曾一度衰退,到同治后期者造恢复,产量持续上升,但在工 艺水平方面却停步不前,制壶名手亦寥寥无几。少数水平略高的艺人,如周永福善制鹅蛋壶,主要是学习邵大亨的技法。据说,其佳者可以夺真。邵赦大以杨彭年的作品为准则,“心摹力追,尽传其妙”。还有蜀隐士蒋 德休,壶艺极精而无师承,善制壶、盆、盘及书案陈设等器,“色工致,为一时冠”(宜兴荆溪新志)。清未的制壶巧匠和雕刻名手还有邵友廷、黄玉麟、冯彩霞等,其中邵友廷是紫砂产区上岸里人,善制掇球、鹅蛋等 壶。

清未的紫砂雕刻艺人则有沈才田、陈柏亭、陈砚卿、罗兰舫和邵云如等。其中以沈才田和陈柏亭最为闻名。还有一位邓奎,字符生,擅长书法篆刻,他曾为上海瞿氏(瞿应绍)到宜兴监制紫砂壶,并加刻花卉和铭记, 署款为“符生”,器底有“符生邓奎监造”或“符生氏造”等篆文方印,但其艺术水平要比“曼生壶”略逊一筹。

清代宜兴陶业的进一步繁荣,与明清之际我国的资本主义萌芽和商品经济的发展有着紧密亲密的关系。宜兴陶业中的手产业工场,大致形成于十九世纪的后半期。那时,宜兴泛起了一批新兴的“窑户”。每年能独资烧出 30--40窑的陶器,同时还据有相称数目的土地,用地租收来增补陶业的奖金。他们的经营方式多为独资或由一个家庭经营,雇用四、五十名以至上百名工人,由“帐房先生”治理日常事务,“大长头”(窑户所信任的 纯熟工人)负责工场的劳动铺排。在产品的销售方面,则已泛起了中间克扣的“牙行”。“牙行”分作“正货行”(又名“印只行“)和“资货行”(又名“号货行”或“炉头行”)两种,前者经营的品种多,资金足, 由大窑户自行开设或由外地陶瓷商店前来产区开设,后者不设门面,很少资金,专门代客买卖,负责中小窑户和小业主的资品陶瓷。“正货行”多在淡季收购囤积,旺季向外倾销,或代客买卖,以获得高额利润和“行佣 ”;“次货行”则买空卖空,以克扣小窑户和小业主,并加速了后者的破产。

清代晚期,宜兴陶业工人的内部门工,也跟着手产业工场的形成而愈来愈细。如泥料的采掘、加工以及釉料的制作,就分作三个工种。跟着分工的细密泛起了多种行会,各自都有行规,不能随便逾越。

紫砂器的进 入宫廷,与文人学士的兴趣进一步结合,以及海外市场的开拓,是清代紫砂业保持旺盛的另一方面的重要原因。

从清代干隆、嘉靖年间开始,因为金石考据之学盛行,官僚士大夫兴趣古代钟鼎彝器等文物,他们也把这种兴趣引入紫砂壶艺之中。这种仿古之风到晚清时更为流行,紫砂名艺人黄玉麟为金石家吴大征专仿古壶便是 显著的例证。这类仿古器也在一定程度上阻碍了艺人的自由创作,失去了紫砂器淳朴天然的风格。

宜兴紫砂器和宜均器的外销,大约始于明代未年。紫砂器系由葡萄牙人最先带到欧洲,被称为“朱泥器”或 “红色瓷器受到欧洲人的欢迎。明清之际输入日本的紫砂器也良多。鸦片战役以后,西方古董商人纷纷来我国 罗致文物,宜兴的紫砂器和宜均器也在收购之列。因为前代留下的紫砂器并不太多,“区区茂器不足以供无 尽之取求”(见寂圆叟着《陶雅》)于是在宜兴产区泛起了竞相模仿古器之风,工艺水平虽大不如前,但却为紫砂业大国外扩大了市场,当时以销墨西哥和南美洲等国较多。

跟着陶业出产的不断发展和销售地区的扩大,宜兴陶业资本家为了获得更多的利润,又向贸易资本方面发展。纷纷在上海和苏浙皖各大码头开行设店,甚至到国外开设陶瓷商店。其中最早的是太平天国以前就开设 在上海的“鲍鼎泰”和“鲍生泰”两家陶器店。其后于1816——1911年间在上海、苏南和杭嘉湖地区开设的陶 瓷商店就达十家。二十世纪初,丁山鲍、陈两姓大窑户合资在新加坡开设“鼎生福”陶瓷店,直接销售主要为橡胶业服务的洋坛、大龙缸和大腰元等贮存生橡胶的陶器。

辛亥革命以来的现代紫砂器,经历了一个由盛而衰,然后又恢复和发展的曲折过程。自1911年的辛亥革命到1937年抗日战役爆发到1949年前夕,可以说是急剧衰落阶段,从1949年以后到今天,则是复苏和进一步大发 展的阶段。

1911年辛亥革命以后到1937年上半年,宜兴紫砂业仍在缓慢地发展。据1919年的有关资料记载,当时宜兴的蜀山、丁山、汤渡和川埠一带的沿山居民,仍旧“家家制坯,户户捶泥”。全县有窑货行二十五家,各种陶窑四十余座。紫砂茗壶、花盆、花瓶和饮食器皿的制作,集中在蜀山和川埠;龙盆、罐头等私货集中在蠡墅;缸 类集中在丁山和白宕;缸翁类集中在汤渡。整个窑场工人近六千人,临时工则因季节而增减。这一带的居民通常全家参加陶业劳动,或碎土,或炼泥,或徒手制坯,或户外晒坯,或研制釉料,或绘画施彩,或字画雕刻, 或装坯烧窑,男女老幼都不例外。

因为紫砂器的销售量猛增,以及为了迎合海内外资产阶级和贵爵将相兴趣古董的需要,紫砂器的艺术水平 在此期间显著下降。但也有少数艺人坚持工艺创作,有他们独到的艺术贡献。如程寿珍(公元1858——1939年),别名“冰心道人”,他擅长制作“掇球壶”及仿古紫砂壶。所制掇球壶端正精美,稳健丰润,如同大小双球 叠垒,曾获得巴拿马国际赛会和芝加哥与展览会的奖状。同时得到奖状的还有紫砂名艺人俞周良所制的“传炉壶 ”。又如范鼎甫,他不仅善于制作紫砂壶,而且擅长紫砂雕塑品,他的大型雕塑作品——“鹰”,曾在1935 年伦敦国际艺术博览会上获得金质奖章。

1937年抗日战役爆发,到1949年前,是宜兴紫砂业的急剧衰退时期,在抗日战役时期,丁山、蜀山窑业区的厂房和民房被毁者达六百多间,陶窑完全被毁者十二座,还有一些陶窑被侵略军改作炮台或堡垒。当时宜 兴陶业情况是“大窑户逃往外埠,中小窑户无意经营”,“每年曾以百万件紫砂供应全国和远销世界各地的蜀山窑场,那时全年所烧紫砂茶壶不满千把”。到四十年代初期稍有恢复,但年产值最多时也只及战前最高年份 的百分之四十五左右。

1945年抗战结束时,宜兴还留存有陶窑六十四座,但到1949年前止,产量最多时不外开烧四十六座。1948 年是抗战结束以来宜兴陶业较旺盛的一年,全年共烧了二千七百四十窑次,但仅为1936年产值的百分之五十八。 其中七座紫砂窑中只开烧了三座,全年只烧二十窑次,烧造的品种也只是一些茶馆所需的普通粗茶具。而紫砂业在整个宜兴陶业中的比重,也从1936年的百分之二十二点二下降到1945年百分之八点九。曾经有过六、七百 人的紫砂从业职员,到1949年前只余下三十余人。

1950年由政府拨款恢复紫砂合作社,1954年组织起宜兴蜀山地段的紫砂工艺合作社,通过多方招聘,紫砂老艺人和老工人就增加到一百三十多人。这年的紫砂产量也比1949年增加了二点五倍。不仅恢复了海内市场, 出口商业也开始活跃起来。

1959年起,又将紫砂工艺合作社发展成为紫砂工艺厂。出产品种也从紫砂壶和花盆等数种发展到上百种,不仅精品与日俱增,还发展了字画雕刻和古今人物的紫砂雕塑作品。现在,这座近千人的新型紫砂工艺厂 除部门成型和装饰尚保持手工艺特点外,其它工序如原料处理和烧成等,都已经实现了机械化和连续化的出产,使紫砂年产量大超过历史最高水平,出产了上千个品种。出口工艺品的数目也比历史最高水平增加了近十倍 ,仅1975处上年内就出口了五十五万件。紫砂器中的工艺精品常常参加出国展览。如曾去丹麦、法国、叙利亚等国参加过国际展览会,又曾先后赴日本、罗马尼亚、西欧、北欧、北美、澳大利亚、期里兰卡等地和我国香 港地区进行展出。1979年紫砂厂的中年艺人何听初还曾被邀至澳大利亚进行技艺交流和表演。海内外来宾至紫砂厂参观者更是络绎不绝。

糊口到1949年以后的很多紫砂老艺人,他们都更加热爱紫砂事业,日以继夜地辛勤工作和培育新人,使这朵陶瓷之花盛开不衰。这些老艺人有朱可心、顾景洲、蒋蓉、以及陈少亭、任金庭、裴石民、王寅春、吴连根 、谈尧坤、施福生和范正根等。

1949年以后新培养出来的中青年艺人中,也已经有不少人精于壶艺字画、雕刻、花盆造型以及雕塑艺术等等。这些中青年众人的艺术风格,有的是构思新奇,造型奇妙,代表作品如圈足酒具和旅游竹炉茶具;有的是 细腻纤巧,维纱维肖,代表作品如多层底架的小型多色茶具,以及小型的多形各式花盆;有的是寓新于古的创作,代表作品如狮 茶具、集玉壶、仿古小竹提壶、二色竹扁壶、九头葵式洒具、鱼汛花瓶、八方圆铺砂花盆 ,以及嵌金、嵌银装饰的新工艺等等。有些具有精细雕刻的紫砂器已登上大雅之堂,成为我国一些闻名会堂、公园和饭店的高贵陈设品。关于紫砂的人物雕作品,近年来也发展很快。其代表作品如“肖翼赚兰亭”、“雪 舟学画”、以及组塑“古代字画人物”(包括王羲之、怀素、张旭、米芾、朱耷和石涛等)最近又开始仿制古代的青铜钟鼎彝器着色凝重,精细入微。

九百年前,古人曾经用“紫泥新品泛春华”的诗句来形容初问世的紫砂器。今天,紫砂器真正的春天已经 来到了。我们相信,今后在紫砂业新老艺人的共同努力下,宜兴陶业中的这朵奇葩,必将开得更为辉煌鲜丽。

紫砂早在唐朝即闻名

陶都宜兴东临美丽富饶的太湖之滨,位于苏、浙、皖三省交界处,地处沪、宁、杭的中心,是一个文化发达的新兴城市。宜兴古称阳羡、荆溪,自秦始皇设阳羡郡起,至今已有2200多年历史。在该地曾先后发掘出新石器时代的陶片、唐五代的青瓷窑址以及明代以前的紫砂罐残片。

唐代,宜兴郡以好茶闻名全国;从唐肃宗到明太祖的600年间,常州阳羡茶均为上等好茶;并且设立了“贡茶院”。明太祖洪武年间废除团茶政策,遂带来了制茶方法的改革。宜兴独有一种澄泥陶,颜色绛紫,其制品通称“紫砂器”,通常也简称“紫砂”。紫砂经过生产、发展的过程,到明代末期臻于成熟。当时,宜兴紫砂陶茶具极为盛行,被誉为各种茶具中的上品。清代时,宜兴紫砂陶工艺愈益精湛,开创了采用篆刻、书法和绘画作装饰的新风格。此后经久不衰。宜兴紫砂从明、清开始就已经具有了相当的知名度。宜兴也得以成为与景德镇瓷都相并列的陶都。20世纪初到抗日战争开始前,宜兴紫砂陶器的生产亦颇兴盛,有十多座龙窑常年生产,1932年产量仍高达220多万件。有茶壶、茶杯、花瓶、花盆、砂锅、人物雕等上千个品种,造型大方,色彩古雅,产品畅销世界。宜兴紫砂茶壶更与中国茶同销欧洲,成为欧洲制壶的蓝本,足见宜兴紫砂的珍贵。

紫砂茶具领风骚

紫砂陶主要品种有壶、杯、瓶、鼎、碗、盘、碟等等,造型丰富多彩,尤以紫砂茶壶最为出色。其独有的实用性能与艺术鉴赏价值的高度和谐统一。北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。”欧阳修也有“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情”的诗句,说明紫砂茶具在北宋已经兴起。

紫砂茶具,属陶器茶具的一种。它坯质致密坚硬,取天然泥色,大多为紫砂,亦有红砂、白砂。这种陶土,含铁量大,有良好的可塑性。紫砂茶具的色泽,可利用紫砂泥泽和质地的差别,经过“澄”、“洗”,使之出现不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黄泥呈朱砂色,梨皮泥呈冻梨色等;另外,还可通过不同质地紫泥的调配,使之呈现古铜、淡墨等色。优质的原料,天然的色泽,为烧制优良紫砂茶具奠定了物质基础。据专家介绍,紫砂茶具耐寒耐热,泡茶无熟汤味,能保真香,且传热缓慢,不易烫手,用它炖茶,也不会爆裂。因此,历史上曾有“一壶重不数两,价重一二十金,能使土与黄金争价”之说。但美中不足的是受色泽限制,用它较难欣赏到茶叶的美姿和汤色。

从万历到明末,紫砂茶具发展迅速,名家辈出,前后出现“四名家”、“壶家三大”。明朝的时大彬是“壶家三大”之一。他最初仿供春,喜欢做大壶。后来在游娄东时与名士陈继儒交往甚密,共同研究品茗之道,根据文人士大夫雅致的品位把砂壶缩小。点缀在精舍几案之上,更加符合饮茶品茗的趣味。他制作的大壶古朴雄浑,传世作品有菱花八角壶、提梁大壶、朱砂六方壶等。他制作的小壶令人叫绝,因此当时就有“千奇万状信手出”、“宫中艳说大彬壶”的赞誉,被誉为“千载一时”。时大彬也因为被后人公认为,为紫砂器发展作出了巨大的贡献的重要人物。

享誉世界收藏热

新中国成立后,宜兴紫砂进入了发展的新时期。1957年10月,宜兴县陶瓷公司和陶瓷专业联社,共同组团首次参加“广州中国出口商品交易会”,紫砂茶具、花盆和鼓凳等255个品种,销售总额 27万多元。自1957年起,紫砂产品恢复出口,年产量达106万件,产值28.1万元。

1984年3月,紫砂名师李昌鸿,应邀赴美国参加“新奥尔良国际博物会”。这是紫砂艺人第一次被邀请参加国际博览会。同时还在“中国经济贸易展览馆”进行了紫砂工艺示范表演。此后不久,紫砂名师李昌鸿、沈蘧华制作、陶刻高手沈汉生镌刻的竹简紫砂茶具和紫砂名师顾绍培制作、陶刻高手谭泉海镌刻的百寿紫砂瓶,荣获德国“莱比锡春季国际博览会”金奖,为中国紫砂赢得了世界声誉。

随着文化内涵的丰富与制造技术的提高,宜兴紫砂陶艺已臻愈益精妙之境。上世纪90年代后,特别是东南亚各地对于紫砂的狂热支持,也为紫砂的进一步发展和繁荣带来了前所未有的机遇。亚洲金融危机爆发,紫砂收藏热一度有所降温,但近来又呈现出反弹之势,对宜兴紫砂挚爱者仍趋之若鹜。

有诗云:“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土”,可见世人对宜兴紫砂之珍爱。宜兴丁蜀镇羊角山的紫砂古窑址以及出土的紫砂茶具残片证实,宜兴紫砂器的生产,已有近千年的历史。

紫砂陶刻的起源

紫砂陶刻装饰,最早见于元代壶铭『且吃茶、清隐』五字草书。紫砂壶雕刻它与古代陶器刻文同为一个模式,即是作者在其所制陶坯上记述姓名或记上所叙铭文,起初都在壶底部刻划,这只是紫砂壶雕刻的雏形,还谈不上雕刻装饰工艺。我们先从宜兴壶艺的创始人供春说起。供春是士人吴颐山的侍童,是时吴氏为准备三年一次的京试而寄居于金沙寺静读,而供春则服侍吴氏的起居饮食。供春闲时就观察寺僧和当地陶工制作各类器皿。据说他有一天利用一块紫砂泥捏成一个茶壶。吴氏拿供春为他所制的茶壶供其友侪观赏,大家看后颇为欣赏,也请供春为他们制壶,由此宜兴壶开始风行,且渐及全国。

作为一个侍童的供春的教育水平自然不高,就连工整地写出自己的名字或许也有困难。因此,他请求主人吴氏替他在壶底署款,而后由自己亲手刻上。壶底秀丽的楷书刻款就成为明朝宜兴壶的特徵之一。随著文人的参与合作,为满足自赏,继而将雕刻的部位移到壶腹,镌刻简单的铭文与诗句,以后更发展到刻画或书画同时铭刻。

到十六世纪中期,名壶手时大彬在其早年仍需要求士人替他书写铭款。但很快他能自行铭款,且无需用笔墨先行书写起稿。据说在后期,时大彬更能运刀如笔。

到了十九世纪初期,宜兴陶艺最重要的人物是陈鸿寿。陈鸿寿字曼生,生于一七六八年的乾隆时代。他是一位深受文化熏陶的学者,对古文经学有深入的研究,并精擅书法、绘画和篆刻,被誉为西冷八家之一。他倾心于紫砂铭刻,经常构思书画,并亲手在砂壶上镌刻诗文,且多有精品。陈氏曾任宜兴县令三年之久,并致力复兴宜兴陶业。据说他曾设计十八款宜兴壶新式样,并聘请杨彭年、杨葆年、杨凤年、邵二泉、申锡及吴月亭等名家制作这些茶壶。以陈曼生的意见来说,一件茶壶的制作需要三位人士的参与。首先由壶手捏制茶壶,待其坯胎乾至皮革硬度时,则请书画家在壶上施予绘画或书画的装饰,随后再请人在壶上刻画,完成后始进行烧窑步骤。因此,一件作品可能有四个印章,包括壶手的、绘画的、雕刻的和订制茶壶主人的室名。实际上,清代嘉道年间,士人与壶手通过融洽无间的合作和探索,不仅制作了精美的紫砂艺术品,也归纳出来一套独特的紫砂雕刻装饰艺术,同时也创造了紫砂陶刻史上最为辉煌的时期?

紫砂装饰的起源

考古发掘证明,远在新石器时代,人们已能制陶,制作的盆、壶、罐上已摹拟植物形态,仿生捏塑纹饰,从发掘的残留陶片上留有的指纹可推断,当时的制陶人将湿泥通过双手捏制纹饰,这些陶片充分显示了原始捏塑装饰手工艺术的表现手法。古以有捏塑,现在紫砂陶艺仍一脉相承传,有捏塑装饰手法。当然现今的捏塑技艺是远非古人可比了。对紫,郭沫若先生也早就指出:雷纹者,余意盖脱脂于指纹,古者陶器以手制,其上多印有指纹,其后仿制之而成雷纹也。

考古表明,陶器上的刻画纹先于拍印纹。拍印纹能使陶坯体结构紧密牢固,同时又在坯体上留下美丽的纹饰。陶工们将各种形象的几何交叉线条刻在制坯工具上,经操作拍打,使坯体留下纹饰,这是印纹陶的装饰手法,也就是江南一带早年出现的印纹陶装饰艺术。

最早的陶刻文字,也是陶艺装饰与造型同步的一例证,在西安出土的秦始皇兵马俑中的陶俑及陶制品上,都有标明作坊的陶刻,有记录陶工名字的陶文,有的还刻有皇帝的诏文。当今紫砂陶艺装饰,不是仍有镌刻字画这一装饰手法吗?

现代紫砂陶艺有陶刻装饰、集诗词、绘画、书法、金石镌刻为一体,也就是可以从古紫砂陶艺装饰中找到它的根。古陶器在造型美的同时,也重视了刻文装饰,将造型特点和装饰处理手法相结合,使之相得益彰,增加美感。制陶人在所制陶坯上刻下作者姓名,或者镌刻所需陈述的铭文。从现收藏在北京历史博物馆的紫砂第一件作品——供春壶看,在此壶把梢壶身处也有小篆“供春”铭文。再有,时大彬、陈鸣远等古制壶大师的传器,也都有体现造型装饰效果的铭刻,将制作年款及题刻词句刻于前,后再署作者姓名。在史籍及紫砂名家传器中,证实古人重视紫胡耀邦刻文装饰效果的例子是很多的。

陶工们经过长期的生产实践,已积累了丰富的制陶造型和装饰经验,制作陶艺技艺的提高,使产品日臻精美,产量日益增多,这当然与当时社会饮茶风尚盛行,为满足上层权贵和文人雅士的饮茶需求是分不开的。由于紫砂壶工艺和性能的特殊性,使它深受文化艺术界人士的赞赏,因而就有人情不自禁地写下赞颂的诗句。例如北宋诗人梅尧臣就有“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”句。

明清紫砂历史

宋人欧阳修、梅尧臣等都写过歌咏“紫瓯”的诗词,或认为紫砂茶具在北宋已经诞生,而且受到上层社会的欢迎。1976年 7月,在宜兴丁蜀镇的羊角山,发现古窑址的废片堆积,其中有早期的紫砂残片,泥色紫红,泥质粗糙,手工技术不高,成品有明显的火疵,复原所得大部份为壶。羊角山窑,据判断年代上限不早于北宋中期,盛于南宋,下限延至明代中期。这一发现,被认为印证了紫砂始于北宋的看法。

文献中确切记载的紫砂历史,是从明代正德年间供春学金沙寺僧制作茗壶开始的。供春所制,据第一部紫砂艺术的专著–周高起在天启年间写成的《阳羡茗壶系》中所说,当时已经极难经见。现存传世的供春壶,见于著录而且很著名的有两件:一件是“树瘿壶”,传说曾为吴大澄收藏,后为储南强所得,把下刻“供春”两字,裴石民配制壶盖,黄宾虹为之定名,现存中国历史博物馆;另一件是原罗桂祥先生收藏,后藏香港茶具文物馆,壶底有“大明正德八年供春”两行楷书铭款的“六瓣圆囊壶”。据顾景舟先生谈,曾见过树瘿状壶有十二件之多,不合文献所载供春壶的特点,似难以定为真品。不过,传世供春壶作为明代中后期紫砂器的标志,时代赋予的地位还是不可忽视的。

考古发掘所见有明确纪年可考的紫砂实物,现在首推南京市博物馆的一件藏品。这是一件提梁壶,通高17.7厘米,1965年出土于南京市中华门外马家山的明司礼大监吴经墓,同出的有嘉靖十二年砖刻墓志。这件壶的质地、制法,可与羊角山出土标木相比照,它的胎体近似缸胎而质地较细,壶面黏附着“缸坛釉泪“,证明当时烧制紫砂还没有另装匣钵,是与一般缸器同窑烧成的。吴经墓出土的这件壶,对于鉴定供春生活时代制作的紫砂器,具有很大的借鉴意义。

时鹏、董翰、赵梁、元畅是嘉靖、万历时期的著名陶工,号称“四大家”。清乾隆年间吴骞所著《阳羡名陶录》说:董翰始创菱花式壶,赵梁多制作提梁式壶。他们的作品都有传世,当然不多,收藏家和鉴赏家很注意鉴别考证。

时鹏之子时大彬是供春以后最著名的陶艺大师。他生活在万历年间,所用陶土杂有炮砂,制壶不务妍媚,朴雅坚致。最初仿供春作大壶,后识文学家、书画家陈继儒等人,接受品茶、试茶理论的启发,一反旧制,专做小壶。这是紫砂壶艺史上一件重要的事情。茶论里说:“壶供真茶,正在新泉活火,旋伦旋啜,以尽色声香味之蕴,故壶宜小不宜大,宜浅不宜深,壶盖宜盎不宜砥,汤力茗香,俾得团结氤氲。“与时大彬同时代或稍晚的李茂林、李仲芳、惠盂臣都迎合时代的风尚制作小壶。

近现代紫砂的发展史

从五十年代开始到九十年代,紫砂壶的造型艺术和装饰工艺踏进了历史发展和空前繁荣时期。在”百花齐放、推陈出新”方针指导下,古老的紫砂工艺呈现满园春色,万紫千红的景象。过去,紫砂壶的造型只有龙蛋壶、洋桶壶等自古流传下来的式样。而今,壶艺家们在继承传统的基础上,不仅使失传几十年的优秀作品逐步恢复,而且还创造了一千多种新产品。几何形壶(包括圆器、方器)、自然形壶(又称花货)、筋纹器壶及小型壶、水平壶等四种类型都有出产,色泽包括红泥、紫砂、梨皮泥等十多种,纹饰运用了浅浮雕、印花、贴花、镌刻及金银丝镶嵌等新工艺。

现代紫砂壶艺术以朱可心、顾景舟和蒋蓉为代表。着名老艺人还有裴石民、王寅春、吴云概、任淦庭等。他们的技艺是多方面的,但又各有所长。顾景舟技艺全面,喜作素式茗壶;王寅春、吴云根则以筋纹器壶为主;朱可心、蒋蓉又善制雕塑装饰的壶;裴石民除专长制壶外,还以制作形色逼真花果小件着名;而任淦庭则以书画陶刻称着于时。他们除了精心创作外,还培养了数以百计的青年艺徒,使紫砂这一传统工艺后继有人。新一代的陶艺师不但在传统上有所继承,而且创造不少新颖的作品,在历届中外陶艺展中可窥其面目。

现代紫砂壶艺术的发展、演进,大致可分三个时期:建国初年的恢复期;六十年代的孕育期;八十年代的飞跃期。

1950年,人民政府拨专款恢复生产,对紫砂工艺采取了保留、提高、发展的方针,贯彻了经济、适用、美观的设计原则,进行了一系列挖掘、恢复、发展的工作。

1955年10月成立宜兴蜀山紫砂陶业生产合作社,原被迫改行的老艺人都归了队。

六十年代”文革”期间,紫砂壶也列入封资修。”文革壶”壶底款仅钤”中国宜兴”印章,偶见作者名款。但却为人珍视,原因是泥质优良、色泽纯正,制技水准亦高,且有名人名作。

七十年代,宜兴紫砂工艺厂扩大紫砂研究室,由朱可心、顾景舟、蒋蓉、徐秀棠、高海庚、吕尧臣、汪寅仙等组成,专门从事紫砂壶造型设计。此时,传统名作得以肯定。

1975年,中央工艺美术学院在宜兴举办”陶瓷美术设计班”.1988年,顾景舟经国家轻工部批准,授予”中国工艺美术大师”称号,并崇为”壶艺泰斗”而饮誉海内外。

八十年代以来,随着海内外掀起眦砂热的浪潮,首先是香港罗桂祥先生筹划在亚洲第六届艺术节举办”宜兴陶器展”,要求展品壶底、盖钤制作者名款。紫砂厂挑选技术尖子建立”特艺班”,按其提供的历史名作图样进行复制。1981年紫砂茗壶在此展览中大展雄风,并开展学术讲座,为罗桂祥先生百余伯紫砂藏品作鉴定,捐赠给香港市政局建立香港茶具文物馆。此时,紫砂茗壶价值上升到应有的地位,更令人欣慰的是一代新秀脱颖而出,成为现代紫砂壶艺的中坚力量。

紫砂茗壶经历代艺人的创造和文士的推崇,发展至今已成为一种工艺特殊、装饰多变、风格高雅、技艺精湛的集工艺和实用于一体的,具有民族风格的一枝奇葩。当今的紫砂茗壶,造型千姿百态,品种丰富多彩,真可谓一个洋洋大观的壶艺世界。

紫砂茗壶的类别,如按品质可分为粗货、细货、特种工艺品三类。粗货:是指价格低廉、经济实用、而向大众的普通商品壶。细货:其价格有所高低,但还通称为经济实用的工艺美术品。特种工艺品:是指那些出于名壶艺家之手的名作,其价格得按壶艺家的成就及作品的艺术价值而论。这类壶艺术水平高,产量少,显得更加名贵。

紫砂茗壶是以特殊的紫砂材质精制而成,具有一定的制作技巧和审美标准。随着人们对生活品质的追求越来越注重作品内涵,形成百品竞新的现代紫砂壶艺术,名师新秀,各擅胜场,显示作者品格特征和紫砂文化,吸引着海内外名阶层人士的向往和倾心。

紫砂文化历史的演变

紫砂壶茶器是中国茶文化的骄傲,它永远是中华民族茶文化史上闪烁光芒的灿烂明珠。

紫砂壶茶器制作中的艺术化变革,不但扩大了茶文化的思想内涵,而且丰富了茶文化精神的外延空间。中国茶文化本身追求朴拙高尚的人生态度,但唐宋时期繁琐的茶饮礼仪形式挤掉了茶人的精神思想,留下的只是茶被扭曲的程式形态,喝茶是在“行礼”,品茗是在“玩茶”。而紫砂壶茶器的风行,打掉了繁复的茶饮程式,一壶在手自泡自饮,文人在简单而朴实的品饮中,可以尽心发挥思想,体验紫砂自然的生命气息带给人的温和、敦厚、静穆、端庄、平淡、闲雅的精神韵律。

紫砂壶茶器的风行和推广,也带给壶艺以变革。自时大彬起,一反旧制,制作紫砂小壶。周高起《阳羡名壶系》说:“壶供真茶,正是新泉话火,旋瀹旋啜,以尽色声香味之蕴,故壶宜小不宜大,宜浅不宜深,壶盖宜盎不宜砥,汤力茗香,俾得团结氤氲。”冯可宾也在《茶笺》中对紫砂小壶的盛行趋势作了说明:“茶壶以陶器为上,又以小为贵,每一客,壶一把,任其自斟自饮,方为得趣。壶小则香不涣散,味不耽搁。”紫砂小壶的精巧,带给人不光是茶的真味,而且融汇着天、地、人、茶的统一意念。

宜兴紫砂壶茶器,是绚丽的中国茶文化中的一朵奇葩。它不但是中华民族物质文明发展的灿烂成果,也是华夏文化进步的综合结晶。它的创始与兴盛,即是茶文化历史演变的必然,同时也对茶艺形式、品位、情趣的提高有关极大的推动力。

清代宜兴茶贡的逐渐终结

在整个清代的几百年中,随着经济发展和社会变迁,宜兴茶业也起起落落,在逐步退出宫廷贡品序列的同时,也因战乱和社会动荡,真正走向了低谷。在清初,清政府对宜兴贡茶是“本朝因之,贡芽茶一百斛。”从中可以看出,清初贡茶数量十分有限,同时清朝王室对历代以来形成的进贡惯例也进行了改革,清代的贡茶并不是由茶农“拜表进贡”,而变成了当地地方政府的一项公差。

清代时期由于茶叶生产在全国的普及,先进的制茶技术也得到了广泛应用,因此各地名茶不断涌现。清代到康雍乾时期,对贡茶已不再采取单一品种的专项进贡,而是凡“佳品皆贡”,例如康熙三十八年(1699年)康熙南巡苏州,就发现了当地的“吓煞人香”品质上乘而名字欠雅,而赐名“碧螺春”,从此苏州洞庭碧螺春名满天下,年年进贡。乾隆十八年(1753年)乾隆微服私访至杭州品尝到了龙井茶,特加封18棵茶树为“御茶”,从此西湖龙井声名鹊起,每年进贡剧增,在全国影响越来越大。在宜兴所有志书中,到雍正四年(1726年)有“贡芽茶一百斛”(参见雍正《宜兴县旧志》卷三)记载后,没有查找到其他有关贡茶的记载,在嘉庆二年的《重刊荆溪县志》和光绪八年的《宜兴荆溪县新志》中有关宜兴茶叶税收的记载里,都明确说明有“额外芽茶一百斛,折价十六两(正银)”,但都没有说这“一百斛”芽茶是作什么用的,贡茶到此已经逐步演化为一种实物税。从这些记载中可以推知,极有可能是在“碧螺春”进贡以后,宜兴贡茶进一步裁减,到乾隆“恩宠”龙井茶后,宜兴茶这种实物就不需要进贡了。

从唐代李栖筠守常州的代宗永泰元年(765年)至大历二年(767年)左右,宜兴茶开始走进宫廷,到乾隆年间(1736年-1795年)宜兴茶走出宫廷,期间整整经历了一千多年的漫长岁月。这段不平凡的历史,为宜兴茶赢得了崇高的社会声誉,在加重茶农负担的同时,有力地促进了宜兴及周边地区茶叶种植技术的发展和制作工艺的提高,推动了茶叶经营和销售水平的整体提升,使宜兴南部山区形成了经久不衰的传世产业。

紫砂历史文化的见证

花开千朵别样红,就象汪寅仙老师说的一样,每个人都会根据自己不同的喜好有不同的倾向和选择,紫砂的发展也必然会随着当前经济形势的繁荣而枝繁叶茂。

紫玉金砂

行驶在矿山便道不久,我们在宜兴的丁蜀镇郊外找到了曾经名噪一时的紫砂矿山——龙山。说是紫砂矿山其实已经名不副实了,闯入眼帘的是一汪碧幽幽的湖水,倒映着四周已经满目疮痍的残山。据说,湖水下面就淹没着曾经富含紫砂的矿坑。如今的人们只能在周围寻觅一些散落在地面的紫砂矿石碎片,用来生产一些粗糙的缸瓮器皿。同去的是宜兴紫砂壶大师汪寅仙,她向我们讲述了自己作为紫砂艺人所了解和见证的紫砂历史:

明代,因茶而生

供春、时大彬、邵大亨……这是紫砂历史上的座座丰碑,岁月的沧桑洗练出众多紫砂大师的精致工艺。提及紫砂壶,依然是人们意识中的一种主流。始于明,盛于清的紫砂工艺,最初是因茶而诞生的,文人墨客在浅饮轻酌之中成就了紫砂的精魂,也成就了紫砂壶在这个舞台上的流光异彩。

文人的参与洗却了紫砂的缸瓦土气,从明代四大家唐寅、文征明、蓝、沈周到清代的董其昌、陈曼生和当时艺人的合作佳话,到刘海粟、韩美林和冯其庸在当代紫砂大师的作品上挥毫泼墨、精雕细琢。正是文化一点一滴的熏染浸润,提升了紫砂壶的工艺价值,也烘托出历代大师那充满了文化内涵和艺术底蕴的传世之作。

如今的紫砂壶依然是为茶而生,为茶而盛。壶,含孕了氤氲茶香,茶,温润了紫砂亚光,一把经过了茶的滋养和呵护的紫砂壶,通体散发着一种高贵与祥和的亚光色,和那些被置于案头、束之高阁而顶礼膜拜的壶相比,少了一些生涩,多了几分亲切,这也是众多紫砂大师共同的感觉:壶,是拿来用的,茶能养壶,壶也衬茶,而且,一个紫砂茶壶只能泡一种茶叶。经过一段时间茶的滋养,紫砂壶才能表现出“外类紫玉,内如碧云”的状态,也只有和茶的生死相依,壶才能真正绽放自己的高雅,这也是紫砂壶延续自己生命力的唯一理由。

紫砂如京戏

宜兴的历史是伴随着紫砂的历史而存在并生动的。谈到紫砂壶,和我们参观矿山时候的凝重截然不同,汪寅仙的表情一下子生动起来。她用国粹京剧的角色分类作比,历数了紫砂的各大门派:作壶的技法有如京剧的唱、做、念、打,文官落轿,武生驭马。再比如京剧有生、旦、净、末、丑的角色分类一样,紫砂壶也有不同的门类、各自的特色及代表人物。从年代上来讲,近代宜兴有著名的七大艺人, 任淦庭、吴云根、裴石民、王寅春、朱可心、顾景舟、蒋蓉。

他们的作品从传统上来说大致可以分为四大类型:

素净的光货,造型简洁,壶体质朴淡雅,基本是没有雕饰的天然光滑线条,这一类的代表人物是顾景舟,他的代表作有僧帽壶、汉云壶、雪华壶等。顾景舟之后光货的代表人物是现在他的嫡传弟子周桂珍。雕塑状的花货,以造型见长,花鸟虫鱼尽揽壶上,原来的老艺人有朱可心(汪寅仙的老师)和蒋蓉,朱可心做的花货范围比较广,取材于自然生物又有提炼和变化。

蒋蓉的作品则倾向于象形和比较真实的自然物质。她的代表作是莲叶青蛙壶。多面多棱的方货,最主要的代表人物是吴云根、潘持平,另外还有施小马,他们又有各自不同的传人。带有花纹、字体的金文器(严格意义上说,这也是花货的一个衍生品种),这种类型不是很突出,

王寅春是比较有代表性的一个,但是他同时也兼作花货。这些大师代表了紫砂历史的一个辉煌时代,

他们之后是现代的几大名家:汪寅仙,周桂珍,谭泉海,吕尧臣、潘持平、顾绍培、储立之等人。汪寅仙师从朱可心,将传统花货的工艺推向了又一个精致。

紫砂壶的艺术效果体现在形、神、气、韵、精、功等几个方面,这一点在参观汪老师的个人藏品室的时候记者才有了深刻的感受:她的葡萄杯,嫩绿的叶子掩映着晶莹成串的葡萄,自然卷曲的藤蔓旁边跳动着两只栩栩如生的松鼠,动静之间,杯子便富有了灵动的生命;岁寒三友壶,壶身是苍翠有节的竹子,紧绕壶身的是充满生机的梅枝,壶盖则截取了一段苍劲有力的松树枝干……整个壶的和谐与丰富浑然一体,大气磅礴;最让人记忆深刻的是千禧壶,壶体的外形巧妙地揉和了1999和2000八个数字,标示着两个世纪的交替意义,匠心独运,巧妙非凡。

周桂珍的作品则代表了新的光货时代,光货从某种意义上说更见证了手底功夫,它不若花货那样可以借助于外形的延伸来丰富自己。作为顾景舟的嫡传弟子,周桂珍在继承的基础上又有很多自己的创新,她可以严守绳墨,又可以不循成规,作品就多了一些成熟而又有个性的自由气息。她的代表作品有韵竹提梁壶,壶身扁圆鼓腹,拍打成饱满的外形,壶嘴是一段竹子,遒劲有力,提梁是光滑弧度的竹鞭,烘托了壶身的气度,壶体上的几片竹叶,简洁、清秀,提梁上的竹节布局错落有致,手感舒服、滑润。最让人称奇的是她的六方井栏壶,冯其庸先生曾收藏一把,无意间提起沏满茶的壶盖时,居然连壶身一起提了起来,这种工细从外表是无法看出的,所谓“大匠不雕”,也就是这种气度了。

另外还有集玉、水浪、之泉、追月、卧虎等这些充满诗情画意的壶名,都代表了光货的“周桂珍时期”。在谭泉海的陶艺轩工作室里,他的作品给人的又是一种别样的感受,谭泉海在1958年曾师从任淦庭学习陶刻工艺,所以他的作品与众不同之处就在于他能以镌刻多变的刀法,表达陶刻线条的趣味和美感,将书法、诗词、画意装饰简约凝练于紫砂陶上,这不仅需要书画和紫砂造型的双重造诣,还要有最基本也是最重要的腕力功夫。谭老师拿出自己的得意之作“千寿千禧世纪瑞祥双耳凤头瓶”,这件作品的奇绝之处在于瓶体上雕刻的一千个不同体的寿字。

另外还有2003年参加中法文化交流的“兰亭雅集美人瓶”,并在2005年与当代著名书法大师范曾合作创作了20余把紫砂壶,收藏于“范曾艺苑”。紫砂的高雅和艺术底蕴是与文化的联姻密不可分的,谭泉海走的路就是这样一个方向。

紫砂壶历史到底起源于何时

明、清时代的史籍中明确地说,紫砂陶器创始于明代弘治、正德年间,金沙寺的和尚和书僮供春是创始人。如明周高起在《阳羡名壶系-创始篇》中说:“金沙寺僧,逸其名,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸翁者处,搏其细土,加以澄练、捏筑为胎, 规而圆之,刳使中空,踵传口柄盖的,附陶家穴烧成,人遂传用”。周容《宜兴瓷壶记》说:“今吴中较茶者,必言宜兴瓷,始万历,大朝山寺僧(即金沙寺僧)传供春者,吴氏小吏也”。供春和吴氏是何许人呢?《宜兴县志》记载说:“供春是明正德年间公元1504年-~公元1521年提学副使吴颐山随带的书僮,吴读书于湖洑金沙寺中(此寺今仍尚存遗址)”。吴梅鼎的《阳羡茗壶赋》说:“彼新奇兮万变,师造化兮之功。信陶壶之鼻,亦天下之良工”。这些记载清楚地说明紫砂创制于明代中晚期,绝对不提宋代已有紫砂的事实。

1976年宜兴红旗陶瓷厂在施工中发现了紫砂古窑遗址,才得到证实宜兴陶瓷生产的始于新石器时代。宜兴是个古老的县,始设县于秦,远在新石器时代,勤劳的人民就在这里开创了原始陶瓷生产活动。先后多次进行了考古调查发现古文化遗址七处,其中就有新石器时代遗址五处。古窑址近百处,其中有汉代窑址三处,六朝窑址三处,隋、唐、五代窑址九处,宋、元窑址二十处,明、清窑址六十多处。 因此民间传说,把越国的范蠡奉为“宜兴陶瓷创业的祖师”或“陶朱公”。

古紫砂窑址位于宜兴蠡墅村羊角山,是丁蜀镇黄龙山的支脉系统,这里是盛产紫砂泥矿的地方,所以古人把窑建在原料的产地。古紫砂窑址是埋在长约十公尺的土堆下面,经破土清理,共分三层,上层厚二 公尺余,为近代废窑陶瓷碎片堆积,以缸、瓮碎片为主。第二层为混合堆积,从元代以迄清代初年,延续时间较长,堆积层较厚,约二至三公尺,多为瓯窑缸、缶、瓮和肩部饰有菱花的陶罐、玉壶式的釉陶壶等残片,尤其后两种具有元、明代陶瓷造型风格;其次还发现“宜均器”残片,与瓯窑制品极为相似。另外在附近偏北方向,发现有瓯窑遗迹,说明所堆积是元未明初瓯窑的堆积物。第三层为早期紫砂堆积层,厚 1.5公尺,断面呈灰紫色,主要是紫砂壶残片,有壶身、壶嘴、壶盖等。在此堆积的附近,发现了一座长约十公尺、宽约一公尺余的龙窑一座,其中亦有紫砂片。窑的下层,是黄土,是建窑时用黄土人工填成的。南端用小砖砌成倾斜的砖垛两排,这一种小砖与江南地区常见宋墓砖极为相似。

根据发掘出土的大量紫砂器残片分析研究,可以分辨出主要造型有:壶、罐两个大类,其中以壶为大部, 均呈紫红色,器物里外无釉,从残片复原的器型分有高颈壶、矮颈壶、提梁壶等三类。紫砂泥质较粗糙,器身表面细密度亦差。由于没有用匣装,而是直接入窑烧成,因而常有火疵现象,在成型方法上已脱离用陶轮拉坯的做法,根据紫砂泥不同于其它陶土性能,而采用泥片镶接法,壶嘴、壶把、壶的子(俗称壶盖、壶顶)的粘接,则采用穿洞捏塞法。为后世紫砂器成型开创了新的工艺,奠定了紫砂器造型的基础。例如: 龙头壶的壶嘴,捏成龙头型。六方形壶,壶的颈部起线,壶嘴根部附加菱花形纹饰,以及壶把上带有小孔 的处理等,都相当成熟。从复原的三件造型、装饰来看,线条流畅,饰纹恰到好处,绝非勉强而为之的处女之作。

此外,镇江博物馆近年来在一座南宋古井里发现了两件紫砂壶。壶身、壶嘴、壶底用泥片捏成,壶颈部留有刀削痕,壶身留有很明显的手捏痕,并且上半截还施了釉。据考证,认为是宋代酒壶。从用泥粗糙,制型朴素,比较古老看,在时代上可能早于南宋。不过今后还得作进一步研究,才能得出更正确的结论。

紫砂陶又称紫砂器或紫砂陶器,是我国独特的陶器工艺品,向以造型多样,色泽古雅,质坚耐用,技术精湛而著称于世。最明显的特征,是用较粗的紫砂泥烧制,多呈紫红色,一般不施釉故称紫砂陶器。在紫砂制品中,最为突出的是紫砂茶壶,无论地下出土、世间流传,大部分是茶具。因为紫砂茶壶式样多种, 各有特色,不仅富于民族风格,而且具有:用开水沏茶,冬不易冷,夏不灸手和泡不走味,贮不变色,盛夏不易发馊等特殊功能。所以博得人们“一壶在手,爱不忍释”,高士名儒更视为“拱璧”。特别推崇,极力提倡,因面茶壶成了盛行的上品,数量多,流传广。自明代嘉靖年间以后,紫砂制品走向繁荣时期,紫砂茶壶居于首位。

紫砂壶的早期制品,从宋代延续至明正德、嘉靖、万历年,随着饮茶、品茶、论茶风气之盛行,制壶技艺变化很大,从煮茶的大壶转变为文玩小壶,以及其它的美术作品相应得到发展。

宜兴紫砂历史简述

尽管宜兴陶器烧制的历史久远,但就紫砂壶而言,历史文献中存有 的线索却需从北宋说起,宋人梅尧臣在《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》的诗文中写道:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”,表明北宋时期就有紫砂壶烧制。但更确切的记载却要从明代周高起的《阳羡茗壶系》中得以考证:“金沙寺僧,久而逸其名矣,闻之陶家云,僧闲静有致,习与陶缸、瓮者处,抟其细土加以澄练,附陶穴烧成,人遂传用。”依此,宜兴紫砂至少应才渐为世人所知。

据载,明代供春模仿金沙寺僧制壶,开创了紫砂匠人制壶的先河。继起的董翰、赵梁、元畅和时朋,则因精湛的壶艺被称为“明四大家”。其中,董翰创制菱花式壶,赵梁首创提梁壶。而后,李茂林因创造了匣钵封闭烧法避免了紫砂壶沾染釉泪,明代后期的时大彬(时朋之子)与李仲芳和徐友泉被赋予“三大”之盛名。时大彬最先改供春的大壶转而朝精美的小壶发展,且形成了传承后世的传统制壶技法,对紫砂发展功绩非凡。除上述之人,明代的制壶艺人欧正春、邵文金、邵文银、陈用卿、陈仲美、沈子澈、惠孟臣等,都为献了自己的聪明才智。

至清朝康乾时期,陈鸣远以开创自然造型的紫砂壶而极富佳名,其次,杨彭年、杨凤年、邵大亨、范庄农家、王南林也都是当时的壶艺名家。尤需提及的是嘉庆、道光年间的陈曼生将金石字画和壶体形态融为一体,他不仅开创了多种几何造型的紫砂壶,也为紫砂壶由简易的茶具器具演变成艺术品奠定了历史基础。自此以后,很多文人砂工艺上升到更高的文化层次。

清中期后,由于社会的动荡,辉煌于明末及康乾、嘉庆时期的紫砂工艺陷入低谷,20世纪初,民族资本家的兴起使紫砂业出现暂时性的拐点。而到了20世纪三十年代,由于战乱等多种原因,紫砂发展又再次陷入低谷,直到新中国成立之后,传统紫砂工艺才又一次获得新生。一大批传统艺人活跃起来,许多知名的壶艺家也在此时诞生。上世纪的名家有范大生、俞国良、顾景舟、程寿珍、任淦庭、裴石民、吴云根、王寅春、朱可心、高海庚、蒋蓉等。

改革开放后,由于港台地区对紫砂文化的热衷,宜兴紫砂开始出现新的历史拐点。传统紫砂也因此走向现代化,并产生一系列工艺、器形和装饰的变革。一大批传统艺人和新生力量共同开创了现代紫砂工艺,传统和创新的交融成为新时期的最大亮点。这一时期的壶艺名家有吕尧臣、徐汉棠、周桂珍等。

结语:我们现在都知道紫砂文化是如何一步步发展过来的吧,其实紫砂在唐朝的时候就已经出现了哦,明清的时候被人们所熟悉,到了近来出现了越来越多的紫砂名人,越来越多的紫砂作品。紫砂壶已经有几千年的历史了,每个时期的文化以及制作都是不一样的,慢慢的走向成熟。今天小编给各位介绍的就是紫砂壶的历史,下面我们就一起来了解下吧。

本文章来自网友投递或者新闻源RSS自动集录,如果侵犯您的权益,请发邮件:rights![]() taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。

taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。