在当代宜兴紫砂领域,徐汉棠被誉为公认的“领军人物”。1932年,他诞生于紫砂发源地宜兴蜀山,自幼浸润在紫砂世家氛围中。

徐汉棠

家族世代以紫砂为业,外曾祖父邵云甫的紫砂烟具在南洋声名远播;父亲徐祖纯深耕紫砂生产;三舅邵茂章、小舅邵全章更是当时紫砂高手。从祖父徐锦森到孙女徐曲、孙儿徐光,徐家已历五代紫砂传承。

“徐门紫砂”历经百年,以精湛技艺与诚信经营名扬海内外,家族传承绵延不绝,在紫砂史上实属罕见。

徐门紫砂

作为顾景舟首位入室弟子,徐汉棠的拜师之路颇具传奇。当年顾老以制作紫砂工具“矩车”作为考验,他凭简陋刀凿潜心完成,终获认可。

三十年师徒情谊,让他对顾老严谨理念体悟尤深:顾老收徒最看重“用功”,制壶要求做一把成一把,教我时同样严格,稍有不妥便重改重做。

徐汉棠与师父顾景舟

徐汉棠潜心求教、刻苦钻研,技艺突飞猛进。1975年进入中央工艺美术学院进修,夯实了创作理论基础,提升了作品内涵。

艺术创作中,他秉持“求新求变”理念。他深耕传统却不拘泥古法,善融其他艺术手法,开创融合古今的风格,设计款式达350余种。

徐汉棠制大亨掇球壶

1979年,与徐秀棠、鲍仲梅合作,以红木镶嵌手法开创紫砂嵌银丝装饰新路径,“十五头嵌银丝咖啡具”获全国陶艺展好评,被北京故宫博物院收藏。

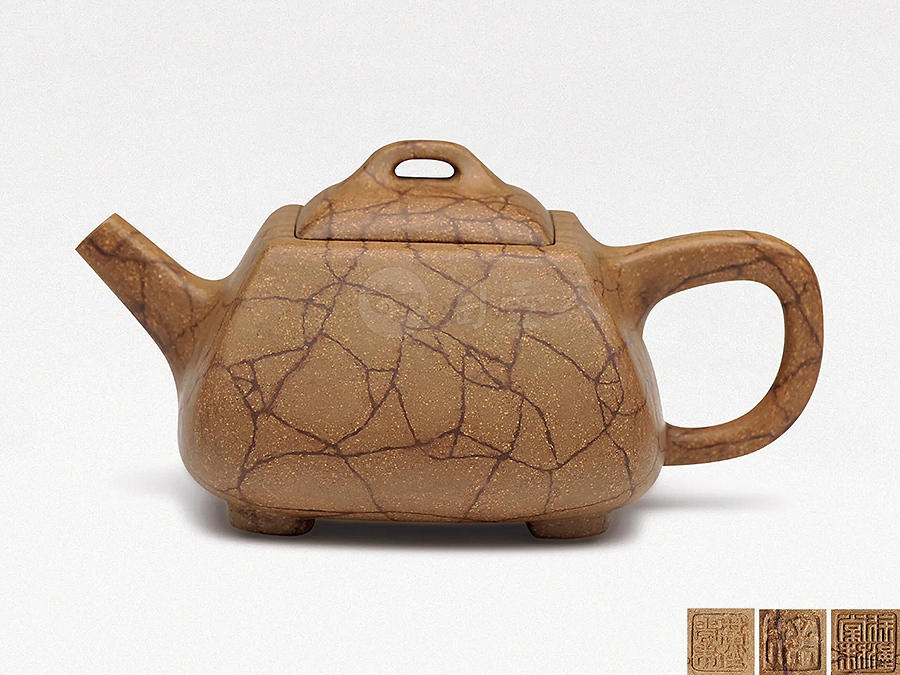

其作品严谨规正,点线面变化精妙,线面转折自然,圆润中含力度,造型在方圆变化中尽显巧思。代表作“汉棠石瓢”成为紫砂经典,印证艺术魅力。

徐汉棠代表作汉棠石瓢壶

在紫砂花盆领域,徐汉棠成就同样瞩目。1965年经舅舅引荐,受上海盆景协会会长之邀制作花盆。其花盆泥料上乘、质量稳定,更设计出 250 多个式样,沪上一时以收藏 “汉棠盆”为乐。

这些花盆大小不一,造型涵盖圆、方、多角形等,装饰手法丰富,部分还有名人字画,堪称 “方寸藏大千”。

汉棠盆

汉棠盆被誉为“千古一绝”,上海收藏界流传“不收汉棠盆,枉为收藏家”之说,宜兴至今无人能及。

近年他重金从台湾收回 140 多件早年赠友后流入台湾的花盆,坦言想创办艺术馆,让作品永留祖国、传给后代。

徐汉棠制四方开片冰纹壶

创作之余,徐汉棠系统梳理紫砂理论,发表《传统紫砂壶艺》、《琐谈紫砂成型工具》等论文。他说:“紫砂艺术境界高深却贴近生活,将自我表达与审美融入作品,是无声的心声流露。”

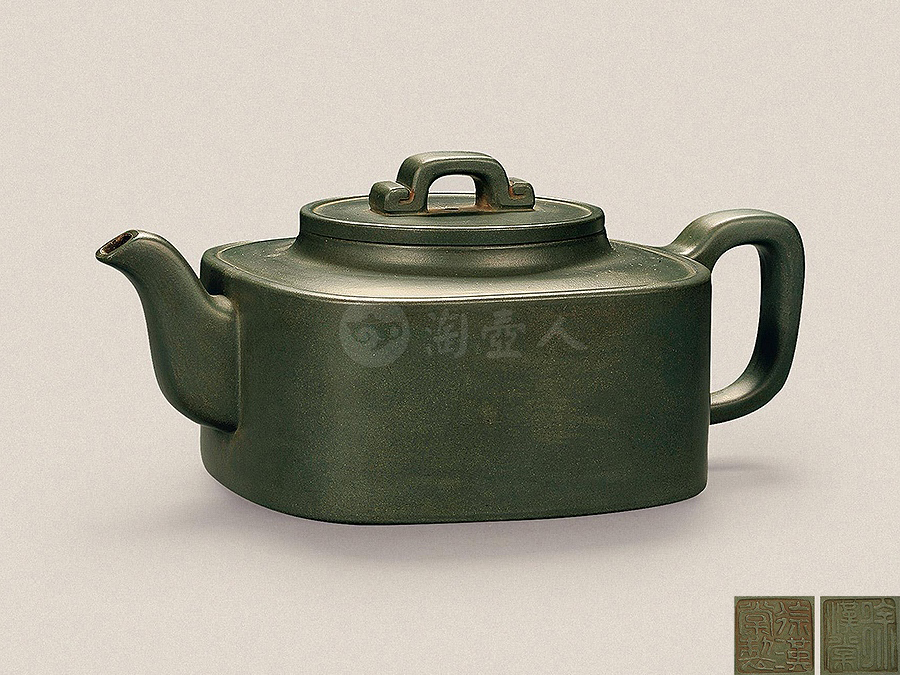

他功底深厚,精通传统技艺,在泥料、造型等方面见解独到,作品涵盖壶、盆、瓶、文具等,光素方圆、花货筋瓤等类型无所不涉。

徐汉棠制均玉壶

作为陶都艺界长青树,徐汉棠获“中国工艺美术终身成就奖”、“中国民间文化杰出传承人”等荣誉。从艺60余年,他承袭顾景舟德艺,积极创新,多次赴美国、韩国交流并展示技艺。他认为:“传统是前人智慧,需尊重钻研,关键在传承中推陈出新,赋予作品时代意义。”

徐汉棠制仿友泉式鬲鼎壶

虽“一壶万金”、作品受海内外追捧,徐汉棠却始终谦虚踏实,以“做到老,学到老”自勉。当收藏家赞汉棠盆“前无古人,后无来者”时,他纠正:前无古人可受,后无来者不敢当,盼有人超越我。

徐汉棠制四世同堂壶

心怀感恩的徐汉棠积极回馈社会。1992年捐资10万元设教育奖励基金;2006年再捐 10 万元支持慈善;2008 年为汶川地震捐 2 万元。截至去年 8 月,扶贫济困出资达 200 多万元。2014年个人出资1000万元成立教育基金会,奖励优秀、资助贫困学生,成艺术界助学典范。

2017年10月,“观自在——徐汉棠紫砂艺术展”在宜兴市博物馆举办,展示300件套作品,引发海内外轰动,他获评年度紫砂十大新闻人物之首。

徐汉棠以一生坚守与创新,在紫砂长河书写传奇,更以善举彰显老一辈艺人风骨,其故事是宜兴紫砂百年传承的生动缩影。