紫砂艺术品作为时代的独特产物,深受所处时代审美情趣的深刻影响。不同时代的紫砂壶,在风格与特征上呈现出显著差异。对于紫砂壶收藏者和爱好者而言,掌握科学有效的断代方法至关重要。其中,从壶式的角度进行分析,是断代鉴定的关键途径之一。

壶式的时代风格,是特定时期审美观念的具体呈现,宛如时代的鲜明烙印,深深镌刻在紫砂壶之上。尽管前代壶式可能被后代仿制,但每个时代独有的气息却是难以复刻的。这就使得壶式成为断代鉴定中极为重要的依据。对紫砂壶式的鉴定,可从器形、壶把、出水孔等多个维度展开。

1.器形

从器形方面来看,紫砂壶在不同年代展现出明显的大小变化规律。

明代少农款紫砂壶

在明代,紫砂壶的器形普遍偏大,整体呈现出一种沉稳大气的风格,线条古朴且圆润,彰显出独特的韵味。这与当时的社会文化氛围以及人们的审美取向密切相关。

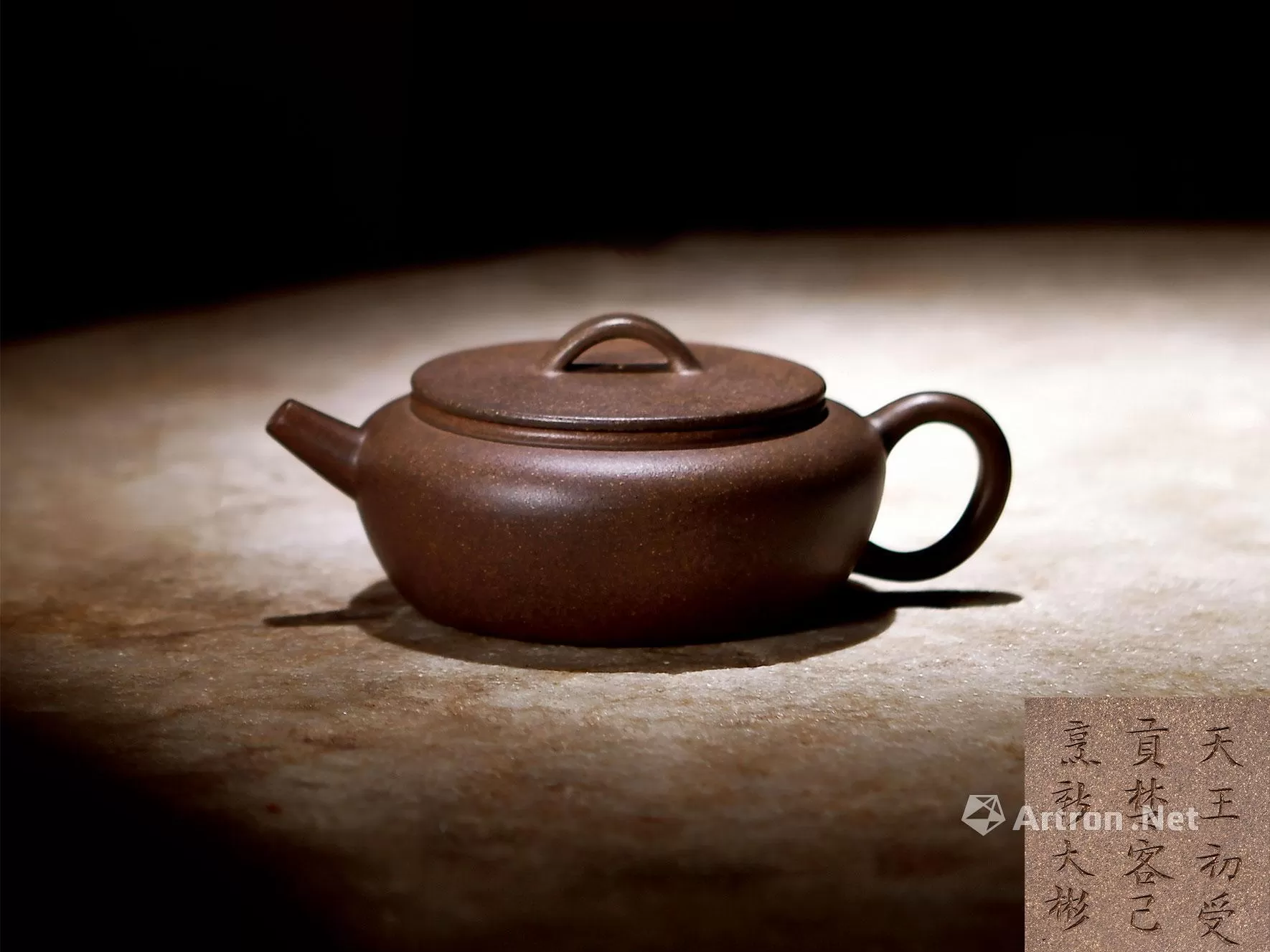

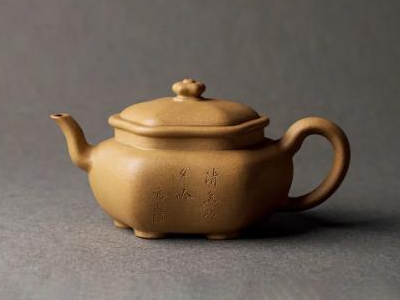

清早期 大彬款梅尧臣诗意壶

而到了清代,紫砂壶的风格发生了显著转变,以小壶居多,造型更加注重奇巧精妍,装饰也愈发华美,反映出清代人们审美观念的变化以及工艺水平的进一步提升。

这种器形上的时代差异,为我们的断代鉴定提供了直观且重要的线索。

2.壶把

明代的提梁环体,整体趋向于浑圆的形态。然而,当用手触摸时,会发现提梁的内侧一面起棱,这一巧妙设计旨在方便使用者提握,充分体现了明代紫砂壶在实用性方面的考量。

明晚期 时大彬制介字宫灯提梁壶

到了清代中期,提梁的样式发生了改变,变为扁提梁或六方提梁,这种变化不仅反映了审美风格的演变,也可能与当时的制作工艺发展有关。

清末 俞国良制愙斋款觚棱提梁壶

在端把方面,明代紫砂壶的端把较大,形式舒展大方;清代前期,端把逐渐演变为耳朵形,造型相对变小;清代中期以后,端把又呈现出倒耳形,并且有的耳把下部还会出现一个小垂饰。

明代朱泥裙花壶

清康熙 陈鸣远六方宫灯壶

这些壶把样式的变化,犹如一部生动的时代变迁史,为我们判断紫砂壶的年代提供了有力的参考。

3.出水孔

从明代至清初,紫砂壶壶流根部的出水孔均为独孔。随着时间的推移,到了清代中期以后,出水孔改为多孔。这种变化可能与茶叶冲泡方式的改变以及对出水流畅性要求的提高有关。

独孔

多孔

在20世纪70年代,出口到日本的紫砂壶上出现了半球状的网孔,据说这是受到日本陶瓷器的影响,是“洋为中用”的典型体现,并且这一特征后来成为“文革壶”的显著标志之一。

半球网孔

文革主席头像紫砂壶

通过对壶式中器形、壶把、出水孔等方面的细致观察与深入分析,我们可以初步地判断紫砂壶所处的时代。但需要注意的是,断代鉴定是一个综合性的过程,还需结合其他因素,如泥料质地、制作工艺、款识等进行全面考量,以确保鉴定结果的准确性和可靠性。