在紫砂壶的艺术世界里,款识不仅是匠人匠心的印记,更是跨越时空的“身份凭证”,成为断代鉴定的核心依据。

紫砂壶的款识分为刻款与印款两类,其中刻款因艺人创作时风格随性不定,且对书法功底要求极高,风格差异较大,鉴定难度颇高;而印款因形制相对稳定、特征鲜明,自然成为断代研究的主要着眼点。

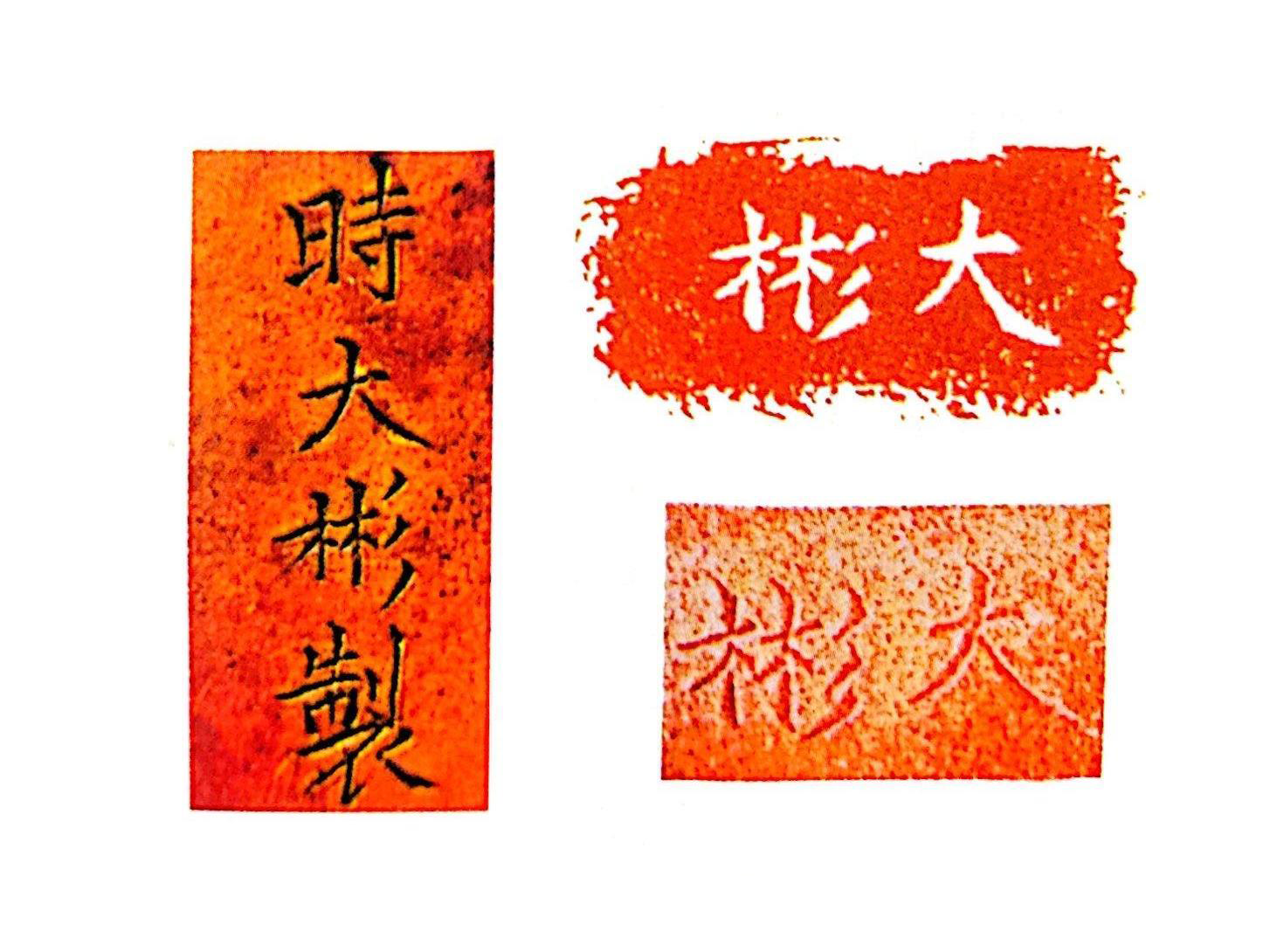

时大彬刻款

印款的时代特征主要体现在印文字体、印文内容与使用方式三个维度,如同层层密码,等待我们逐一破译。

从印文字体的演变来看,不同时代呈现出鲜明的风格差异。

明代制壶匠人对印章字体有着近乎统一的偏好,除极少数特例之外,均以篆书为主导。此时的篆书笔画纤细挺劲,宛如银丝勾勒,透着古朴雅致的气韵,成为明代印款最显著的标志。

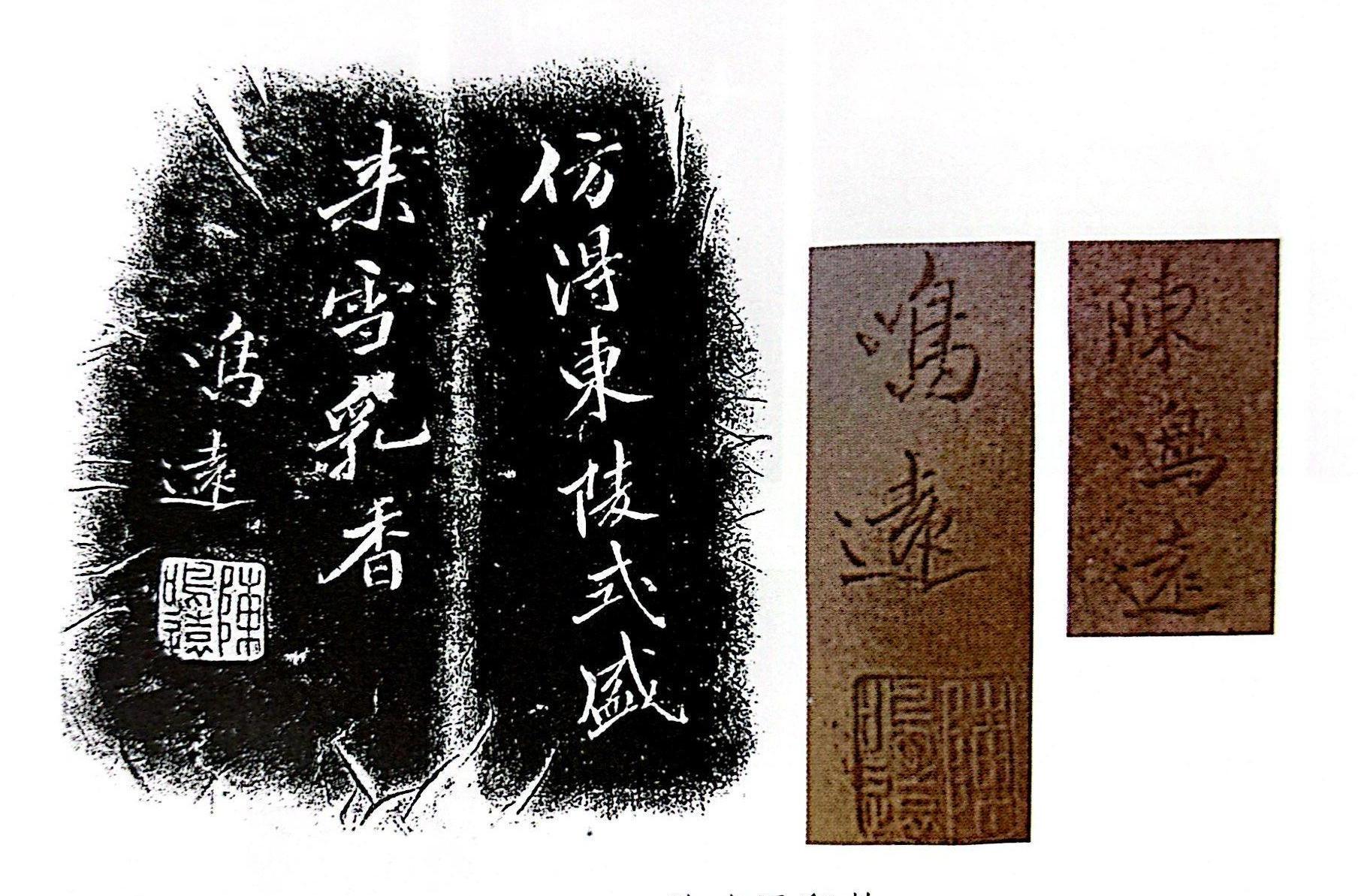

陈鸣远款识

进入清代,篆书传统得以延续,但字体风格在嘉庆年间出现了明显转折。嘉庆之前的篆书印款延续明代纤细之风,而嘉庆朝之后,印文笔画逐渐变粗,线条更显厚重饱满,形成了清代中晚期独特的字体风貌。

值得注意的是,楷书印款在紫砂壶史上并不常见,仅在乾隆、嘉庆年间有零星记载,如葛明祥便曾使用楷书印款;嘉庆之后,袁义和、昌记等少数艺人也偶有尝试,但始终未能成为主流。直至民国乃至现代,篆书依旧是紫砂壶印款的主流字体,展现出强大的传统延续性。

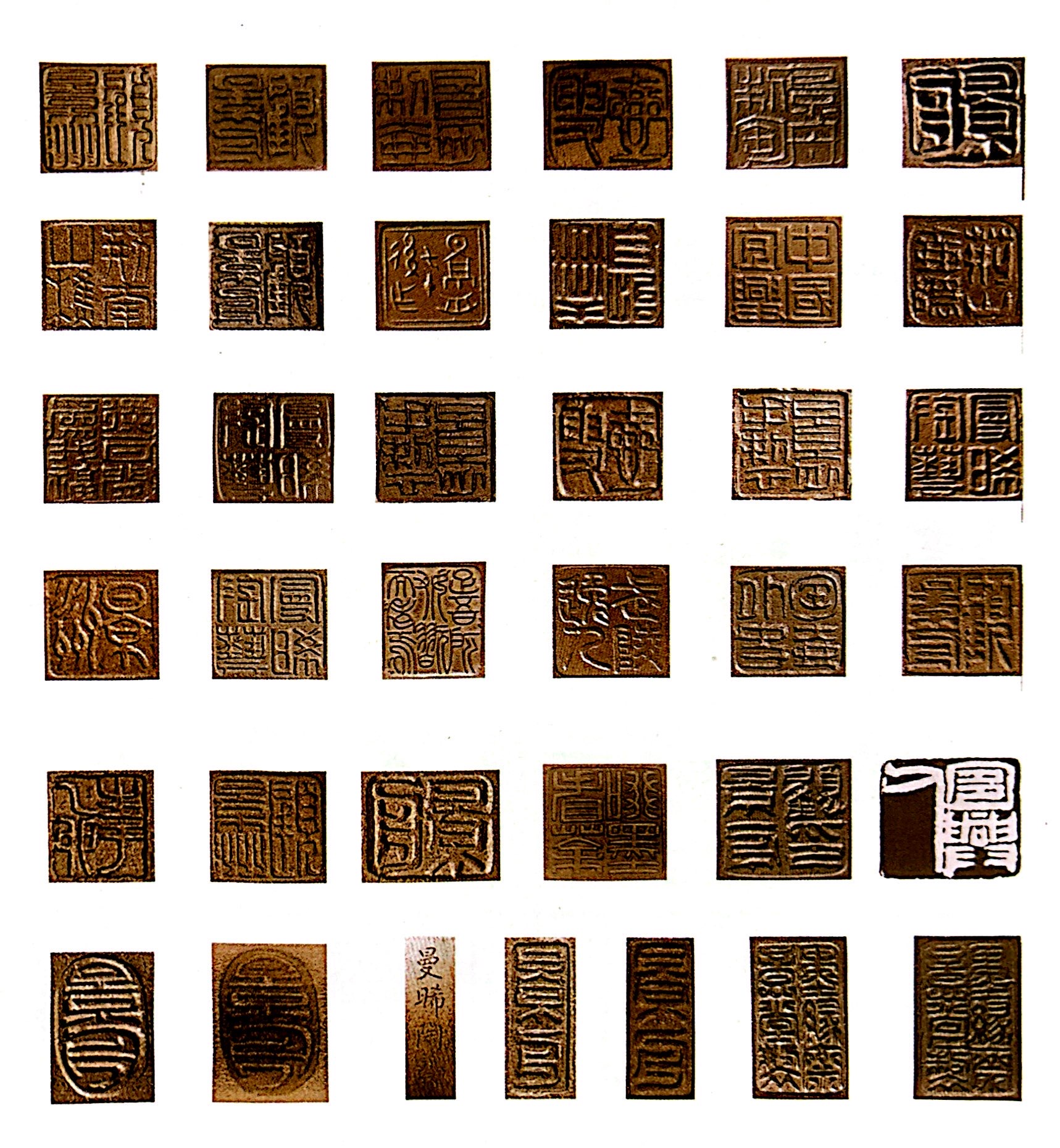

曼生壶款识

印文内容的变化,则折射出不同时代的审美取向与社会背景。从明代时大彬的鼎盛时期到清代陈曼生主导的“曼生壶”时代,印文内容始终以文字为主,或镌刻匠人名号,或题写雅句,简洁而内敛。

这种以文字为核心的传统,在嘉庆、道光年间被悄然打破。随着审美多元化发展,花卉、鸟兽、吉祥图案等图记式印款开始出现,让印款从单纯的文字标识升级为兼具装饰性的艺术元素,内容丰富度大幅提升。

清末时期,印款的装饰性进一步增强,印章周围开始出现斜线、波折线等点缀边框的花纹,让印面更显灵动精巧。

到了民国,商品经济的发展推动印款功能革新,具有商标性质的印款应运而生,这些印款往往标注商号名称或品牌标识,成为紫砂壶从手工艺品向商品转化的直接见证。

顾景舟款识

印款的使用方式,同样藏着时代更迭的线索。清初是印款使用方式的创新期,圆印与方印并用的模式由紫砂大师陈鸣远首创,他常用圆印“陈”与方印“鸣远”搭配,形成独特的个人标识。

这一风气影响了同时期的匠人,如郑宁候、邵旭茂、许龙文等均采用“荆溪”圆印与个人名章方印的组合形式。甚至在乾隆朝的官方定制壶中,也能见到这种组合智慧:以圆印“乾”与方印“隆”搭配,既彰显时代特征,又暗含美学平衡。

不过这种圆印、方印并用的方式并未长期盛行,清代中叶之后便逐渐减少,仅在个别匠人作品中偶然出现,回归到单一印款为主的使用传统。

从纤细如丝的明代篆印,到图文并茂的清末款识,从圆方并用的清初创新,到商标化的民国印记,紫砂壶的印款如同一部立体的编年史,记录着时代的审美变迁与工艺演进。掌握这些款识的时代密码,便能在紫砂壶的断代鉴定中拨开迷雾,触摸到每一件作品背后的历史温度。