宜兴紫砂文化作为中华传统工艺的重要代表,承载着中华民族悠久的历史文明与艺术智慧。宜兴紫砂陶制作技艺,发源于江苏省宜兴市丁蜀镇,以其精湛的工艺流程、典雅的器物造型、丰富的文化内涵,展现了东方工艺美学的独特魅力。

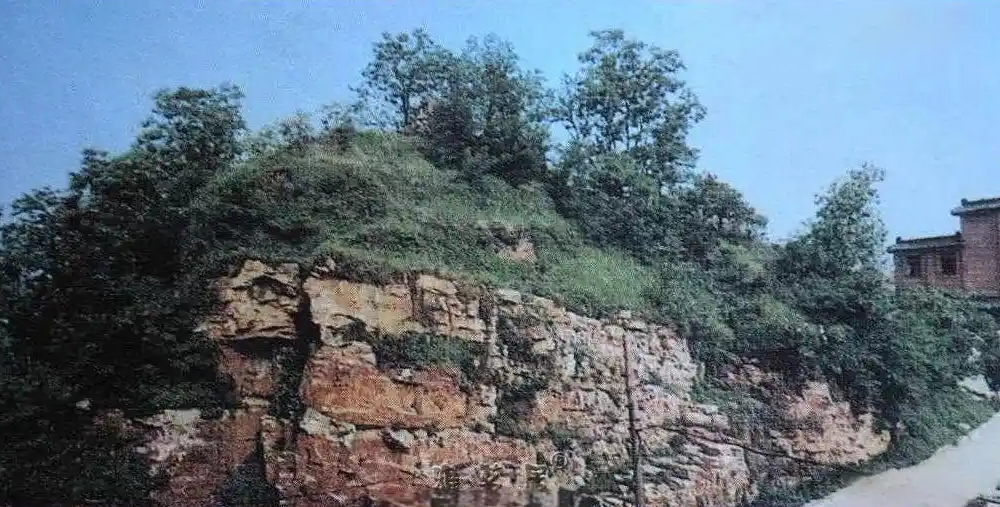

宜兴黄龙山紫砂矿区

宜兴紫砂陶制作技艺以当地特有的紫砂泥料为核心原料,这种泥料具有独特的团粒结构和双重气孔特征。匠人们运用百余种自制工具,通过打泥片、拍打身筒、镶接身筒等复杂工序,或结合雕塑技法,最终完成一件件兼具实用价值与艺术价值的陶艺作品。

宜兴紫砂陶制作技艺入选国家级非遗代表性项目

2006年,宜兴紫砂陶制作技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录,2018年又入选国家传统工艺振兴目录,彰显了其在传统文化保护中的重要地位。

羊角山古窑址

羊角山宋元时期残陶

从考古发现来看,宜兴紫砂陶制作技艺的历史可追溯至北宋时期。1976年羊角山古窑遗址出土的紫砂残器,与1966年南京吴经墓出土的明代紫砂提梁壶在工艺技法上一脉相承,印证了这项技艺的悠久传承。宋代文豪欧阳修、梅尧臣等都在诗作中留下过对紫砂茶具的咏叹。

吴经提梁壶

明代是紫砂工艺发展的黄金时期,正德年间的金沙寺僧和供春开创了文人紫砂的先河。嘉靖至万历年间,董翰等“四大家”和时大彬等“三大家”将宜兴紫砂陶制作技艺推向高峰,其中时大彬革新成型技法,实现了工艺上的重大突破。清代陈鸿寿开创篆刻装饰新风,邵大亨则以精湛工艺引领一代风潮。

曼生十八式

近代以来,宜兴紫砂陶制作技艺曾一度面临传承危机。新中国成立后,通过任命任淦庭等七位大师为“技术辅导”,这项传统技艺得以复兴。

紫砂七大老艺人

如今,宜兴紫砂行业呈现出多元化发展态势,既有坚守传统的老艺人,也有接受现代美术教育的创新者,形成了传统与现代交融的繁荣景象。

历经千年传承,宜兴紫砂陶制作技艺始终保持着实用性与艺术性的完美统一。其独特的文化基因、精湛的工艺体系、丰富的审美内涵,使这项传统技艺在当代依然焕发着蓬勃生机,成为展示中华文化自信的重要载体。