到宜兴一定要喝红茶,否则对不起人也对不起壶。虽然江南无锡一带盛产高端绿茶,但在宜兴人眼中,喝壶宜兴红茶才是日常生活:家家户户的日常饮用,街头巷尾小店的随意茶水,还是茶馆里三五好友谈天说地的闲话伴侣,紫砂壶里倒出来的,都是这种属于宜兴的红色。

细细想来,宜兴红茶在中国红茶中的确有些特别。中国茶文化从"神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之"开始,已延续数千年。绿茶作为历史最悠久、影响最深远的茶类,早已养成中国人饮茶挑剔的味觉神经和习惯,一直是中国茶叶市场的大宗。而其他茶类要想在这个市场占据一席之位,通常需经历一个"曲线救茶"的过程,即先通过对外贸易"墙内开花墙外香",以获得国人关注,再成功"出口转内销"扩大国内市场。时光倒转百余年,最先实现这个过程的应该是红茶。17世纪,葡萄牙公主凯瑟琳将一箱作为嫁妆的茶叶带往英国,自此开启了下午茶的传统。此后的200年间,英国从一个不生产茶的国度,迅速成为世界上人均喝茶最多的国家。所以中国红茶多少因国外市场繁荣而兴盛,即便是在今天--世界八成以上的茶叶市场属于红茶。但宜兴红茶却是少数跳过这一步,无海外知名度仍能雄霸一方的中国红茶--它因宜兴而名,因紫砂而盛,它的出身地即为它的占领区域。

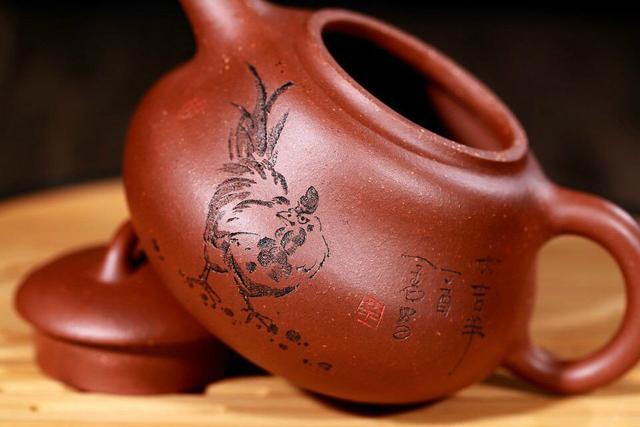

宜兴古称"阳羡",是中国久负盛名的古茶区之一,自唐到宋,此处皆产绿茶,直到明清两朝,宜兴地方志中记载了一款"离墨红筋"的茶,这才呈现出宜兴红茶的雏形。但宜兴红茶并未从此流行,据1989年出版的《宜兴县志》记载:1937年以前,宜兴茶主要是绿茶;1945年后,才由绿改红。那么是什么原因让一个绿茶传统如此深厚的茶区转而喝了红茶呢?这还需从宜兴城的紫砂壶说起。洪武年间,朱元璋认为烹点饼茶的传统饮茶方式过于繁琐和奢华,下令罢造团茶,从此冲泡散茶的饮茶方式在民间盛行。饮茶方式的改变带来茶具的改变,宜兴紫砂泥得天独厚,因此明人供春始创后,经一代代紫砂工艺大师改良发展,与文人联合创作,遂成为茗注最精妙之器具。紫砂壶与红茶有交相辉映之趣,红茶茶汤红浓,紫砂壶的紫更能衬托出汤色的艳丽,在视觉上给人享受;并且冲泡红茶需用沸水,紫砂壶的保温性很契合红茶的这种需要。反观紫砂壶泡绿茶并不具优势,因为绿茶大多细嫩,经不起紫砂壶的高温闷热;此外绿茶主要喝其鲜爽,但紫砂壶会残留茶叶的气息,泡茶时陈香释放,会降低绿茶的鲜爽度。喝茶讲究的人,常以敞口玻璃杯泡绿茶,一能观其茶色,二则散温快能即泡即喝。难怪叶兆言说紫砂壶泡龙井碧螺"是老牛吃嫩草,紫砂壶天生是为红茶准备的。"

但是中国文人素不喜红茶,虽然紫砂壶与红茶相得益彰,却绝非文人提倡。红茶属全发酵茶,发酵过程中鲜叶中的化学成分发生了极大的变化,茶多酚几乎消失殆尽,所以喝红茶不会睡不着觉,而香气物质却增多了六七倍之多,所以形成了红茶香甜味醇的品质特征。然而中国文人饮茶重在养性,因此香不宜过浓,清幽为上,味不宜过甜,清苦为上--绿茶的清正最符合文人韵味,所以虽然出现了宜兴红茶,大多数人还是不能接受紫砂红茶的搭配。传说喝红茶的最初是烧制紫砂壶的窑工,这种说法颇为合理。宜兴绿茶逐渐改为红茶的时期,与宜兴紫砂业部分工艺实现机器化生产,中低档紫砂壶流入平民百姓家的时期大抵相符,窑工们不仅深谙紫砂壶的品性,更能欣赏红茶的优点。曾有一则典故:"山僧嗜茶,有樵夫日过焉,僧辄茶之。樵夫曰:茶有何德,而师嗜之甚也?僧曰:饮茶有三益:消食一也,除睡二也,寡欲三也。樵夫曰:师所谓三益者,皆非小人之利也。夫小人樵苏以给食,豆粥藜羹,仅以充腹,若嗜消食之物,是未免饥也。明而动,晦而休,晏眠熟寐,彻明不觉,虽南面王之乐莫尚之也,欲嗜除睡之物,是未免劳苦也。小人有妻,能与小人共贫窭者,以有同寝之乐也,若嗜寡欲之物,是令妻不能安贫也。夫如则,则三者皆非小人之利也,敢辞。"红茶消食却暖胃,除睡却解乏,也谈不上寡欲,相对于其他绿茶似乎更适合宜兴大众、芸芸众生,继而形成宜兴人爱饮红茶的传统,也未可知。

感谢一直支持我的壶友,感谢转发,我会继续努力。 走进紫砂的世界,了解学习紫砂知识,欣赏更多的紫砂美

本文章来自网友投递或者新闻源RSS自动集录,如果侵犯您的权益,请发邮件:rights![]() taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。

taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。