虚扁壶造型演变是紫砂艺术发展的重要见证,这种以“扁”为特征的经典壶型,自诞生起就不断演绎着新的可能。

紫砂艺术以古朴素雅为美,以泥料造型见长,将点、线、面、几何图形与空间虚实巧妙组合,构建出蔚为大观的茗壶世界。在众多紫砂壶型中,虚扁壶以其独特的几何特征独树一帜,成为紫砂制作技艺的试金石。

这种看似简约的扁壶造型,实则蕴含着深厚的工艺智慧,不仅考验着每一位制壶人的技艺,更彰显了紫砂艺术对极致之美的永恒追求。其演变历程更是折射出紫砂艺术的发展轨迹。

一、虚扁壶的诞生

紫砂史上的奇才时大彬,是虚扁壶的开创者。这位明代宗师从青铜扁壶中汲取灵感,通过改良创作出紫砂虚扁壶的雏形。时大彬善于借鉴瓷器造型、日常仿生对象,并将其抽象提炼为紫砂语言,其创作的玉兰花瓣、印包、僧帽等壶型皆成为经典。而他制作的调砂虚扁壶,则开创了紫砂扁壶的先河。

青铜扁壶(故宫博物院藏)

时大彬之虚扁壶,堪称几何形体造型的典范,器形线面屈曲和谐,寓潇洒于纤巧之中。虽造型极扁,却气度昂扬,刚柔相济。小巧的壶嘴与圆润的壶把配置得宜,使整体端庄秀美,朴致凝重,被后世誉为“神品”。

时大彬虚扁壶(上海博物馆藏)

其泥料选用较粗的调砂,烧成后粗而不糙,反而呈现出紫砂特有的肌理效果,豪气盎然。时大彬这种大胆选料的做法,展现了他偏师出奇的创作思路。

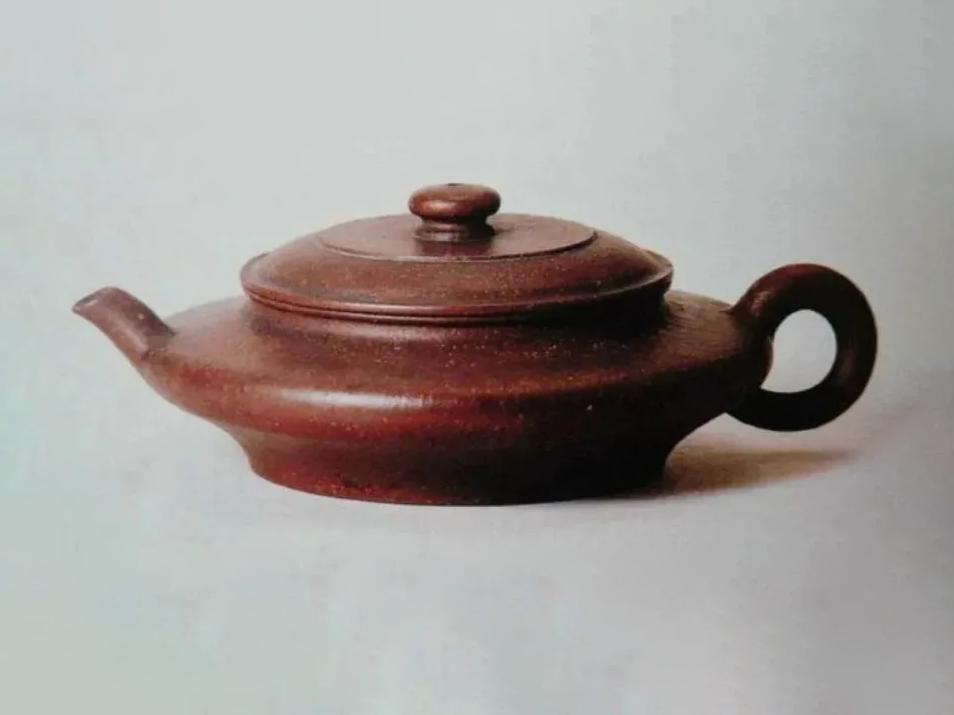

时大彬调砂虚扁壶

虚扁壶的制作难度极高,业内素有“造型扁一分,成型难一分”之说。制作时需用泥拍子均匀拍压身筒,力道控制必须精准,才能达到“扁而不塌”的效果。这种对工艺极限的挑战,恰恰体现了时大彬非凡的技艺造诣。

时大彬调砂虚扁壶

二、虚扁壶清代主要流派

进入清代,虚扁壶的形制开始分化,主要形成两大流派:

陈鸣远调砂虚扁壶(宜兴陶瓷博物馆藏)

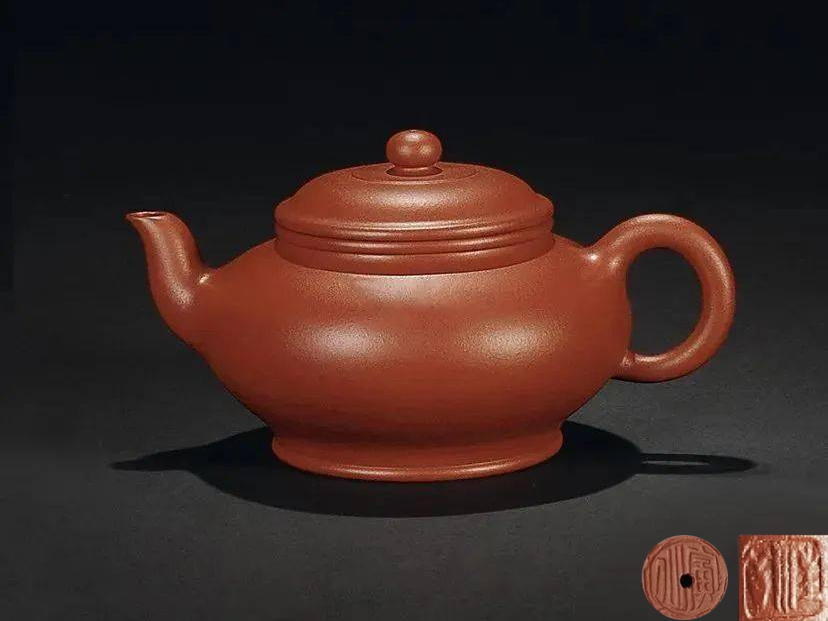

其一以陈鸣远为代表,继承并发展了大彬虚扁的基本形制。陈鸣远所作虚扁壶中腹扁鼓而饱满,底部做圈足处理,整体造型端庄稳重。他在保持虚扁特征的同时,通过细节处理赋予作品新的气质。

陈觐侯黑铁砂虚扁壶

大清乾隆年制款本色堆泥虚扁壶

另一流派则在中腹部处理上创新,采用折线设计。至乾隆时期,这种演变更为明显,制壶匠人在保持扁韵的基础上,于中腹理出节奏分明的折线,下腹收直,且不再做圈足处理,形成更为简练的视觉效果。

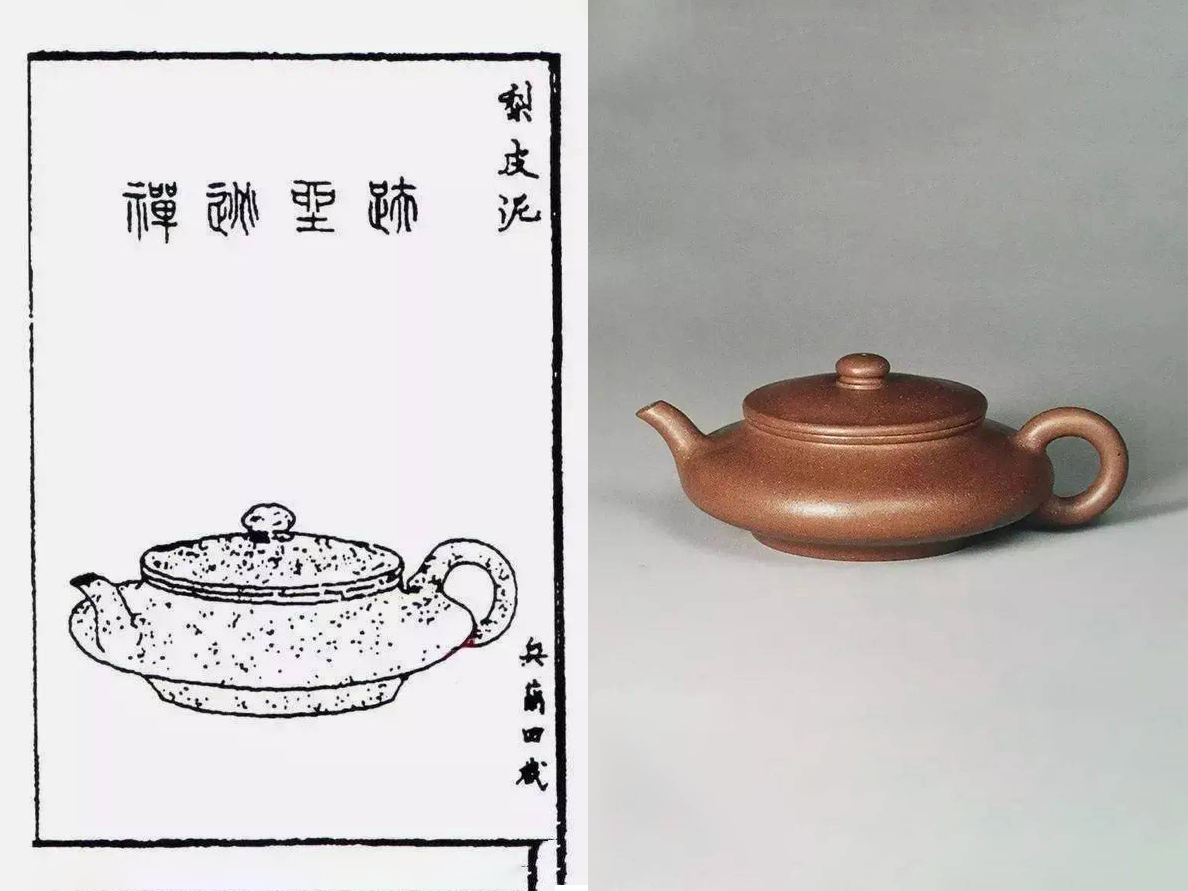

许龙文虚扁壶

雍正时期的许龙文和惠孟臣则在虚扁造型上各有突破。许龙文所制虚扁壶腹扁而大,胎浅而虚,泥呈梨皮状,被日本学者奥玄宝在《茗壶图录》中命名为“趺坐逃禅”,形容其“形如趺坐,宛然有物我之貌”。

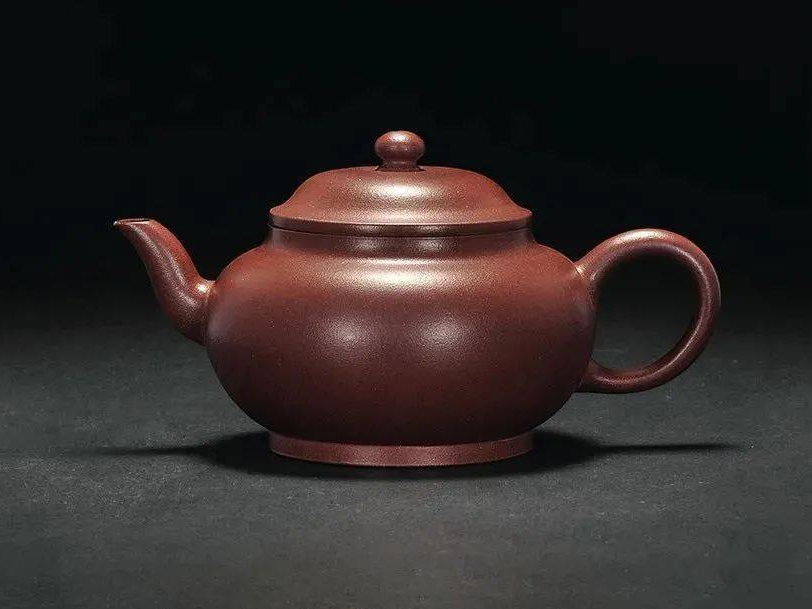

惠孟臣虚扁壶

而惠孟臣的虚扁壶身更为饱满,改壶流为三弯流,胚体圆润细腻,做工精良,成为功夫茶的经典用器。惠孟臣在“虚”与“扁”的平衡上把握精妙,真正做到“虚在意象,扁而不塌”。

三、虚扁壶近现代的发展

近现代紫砂艺人在继承传统的基础上,为虚扁壶注入了新的生命力。

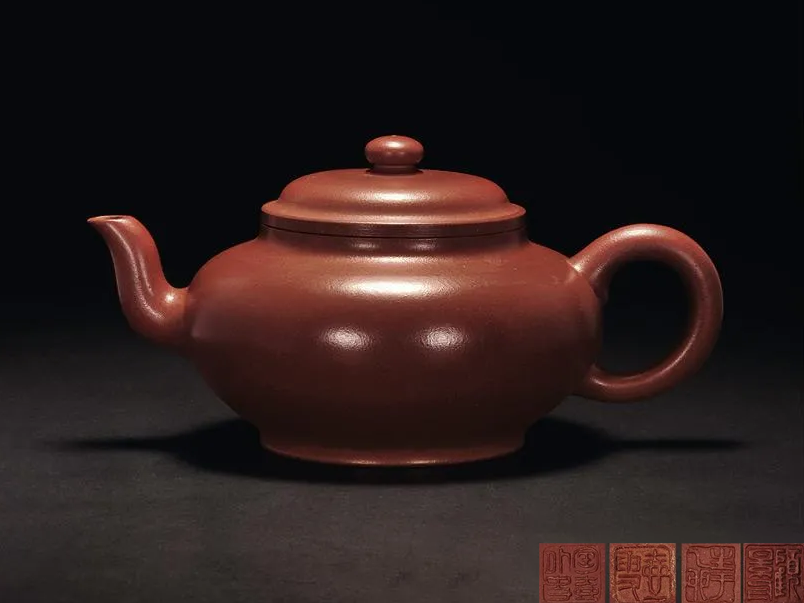

顾景舟高虚扁壶

紫砂泰斗顾景舟先生在惠孟臣虚扁的基础上改制出高虚扁壶,提升壶身高度,赋予作品新的比例美感,创造出别具韵致的现代虚扁造型。

汪寅仙虚扁壶

当代大师汪寅仙则对顾款虚扁进行再创作,将壶流改为暗接处理,使整体线条更为流畅统一。葛陶中等实力派艺人则以明清虚扁为蓝本,在细节处融入个人理解,推动这一经典器型的持续发展。

葛陶中虚扁壶

淘壶人馆藏佳作

王旭生制 虚扁壶

陆小强制 虚扁壶

汤重凯制 虚扁壶

王君伟制 虚扁壶