紫砂款识是以玺印钤盖或刀具镌刻的方式,在紫砂壶的底部、壶盖内侧、壶把下方等隐蔽部位留下的特殊印记,用以标注制作者、订制者或监制者身份。

紫砂款识作为中国传统陶艺的重要标识系统,其发展轨迹可追溯至明代正德年间。

中国国家博物馆藏供春树瘿壶刻款

制壶宗师供春所制树瘿壶(原为储南强旧藏,现藏中国国家博物馆)作为存世孤品,在壶身与把手的衔接处镌有铁线篆“供春”二字,这不仅是紫砂艺术史上首例创作者署名,更标志着紫砂器从实用器具向艺术载体的重要转折。

时大彬三足如意壶刻款

紫砂款识与古代印陶文化一脉相承,它是古印陶的延续。古印陶作为源头,始见于东周时期,其核心是以玺印在陶坯湿胎上钤压印记,标注器主姓氏、匠人工名、地名官职或纪年信息,本质上是青铜器铭文传统向陶器领域的延伸。这类印记多使用专为陶器设计的玺印,形制与日常行政用印相异,成为篆刻艺术的特殊分支。

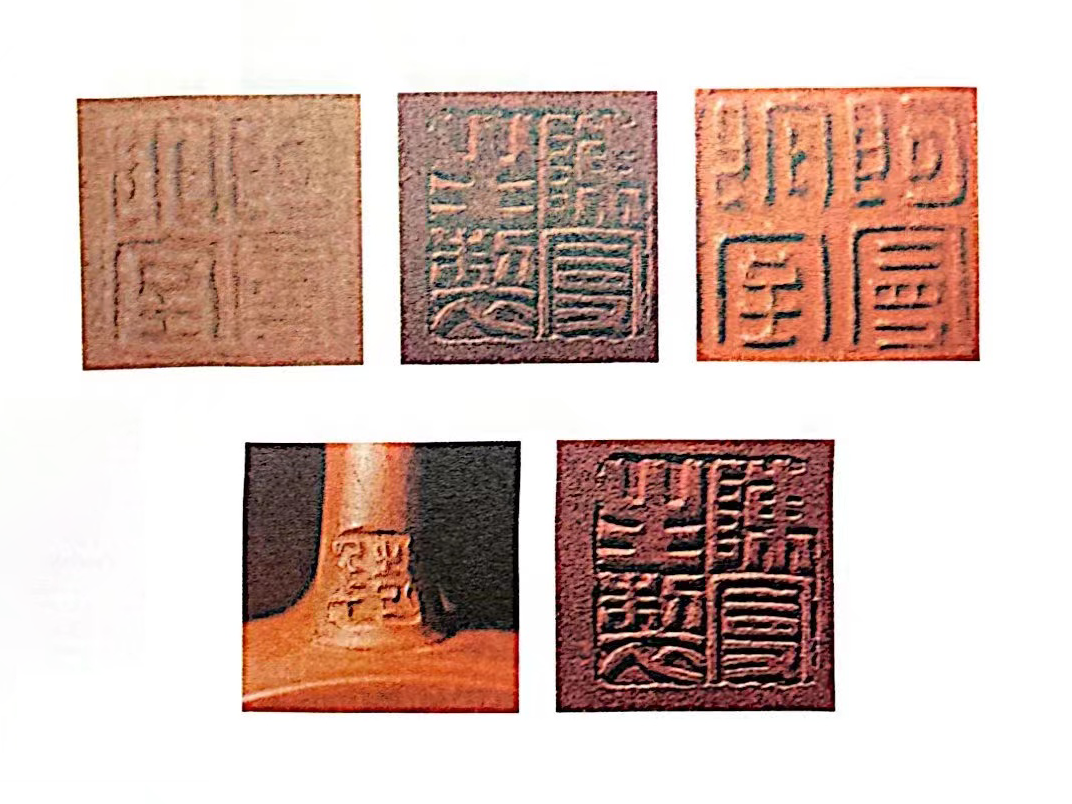

顾景舟鹧鸪提梁壶刻款

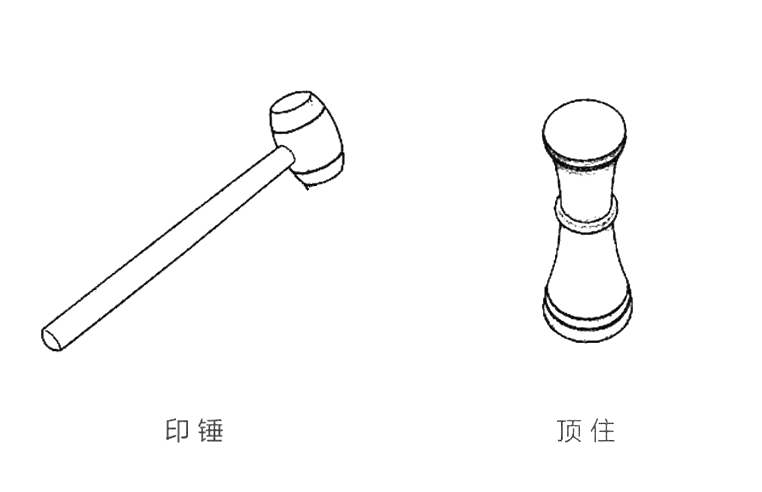

紫砂款识的表现形式从最初的镌刻逐步过渡到玺印钤盖,这一转变主要基于以下工艺实践:首先,相较于需要精湛书法功底的手工镌刻,玺印技法具有高效便捷的优势,单次钤印即可完成,特别适应中小批量的生产需求;其次,人工镌刻难以保证字样的统一性,而模具化制作的玺印则能确保款识的规范工整;再者,玺印特有的防伪特性使其成为早期紫砂器的“品牌标识”,既维护了匠人声誉,又推动了行业规范化进程。

钤印章的工具:顶柱和印锤

这种转变不仅是工艺技术的革新,更是中国传统文化中“印信”观念与紫砂艺术的完美融合,标志着紫砂艺术体系臻于成熟。当代紫砂制作已普遍采用这种传承数百年的印鉴传统,手工镌刻款识仅存于特定艺术创作领域。

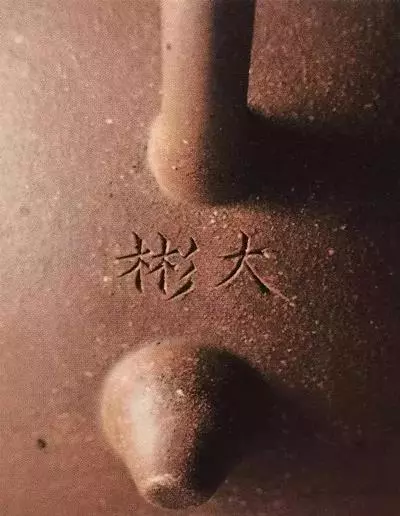

邵大亨紫砂壶印章款识

与古代印陶相比,紫砂款识呈现出三大独特文化特征:

其一,在表现形态上经历了从镌刻到钤印的工艺演进。早期紫砂款识延续金石传统,以刀代笔呈现晋唐楷书遗韵,后因批量生产需求及防伪考量,逐渐发展为专用玺印系统。这种转变不仅提升制作效率,更催生出独特的印鉴艺术,如顾景舟摹刻清代篆刻大师吴熙载“足吾所好玩而老焉”印,将文人篆刻与紫砂创作深度融合。款识文字以楷篆为主,章法严谨中见匠意,虽不及古印陶书风多样,却自成雅正体系。

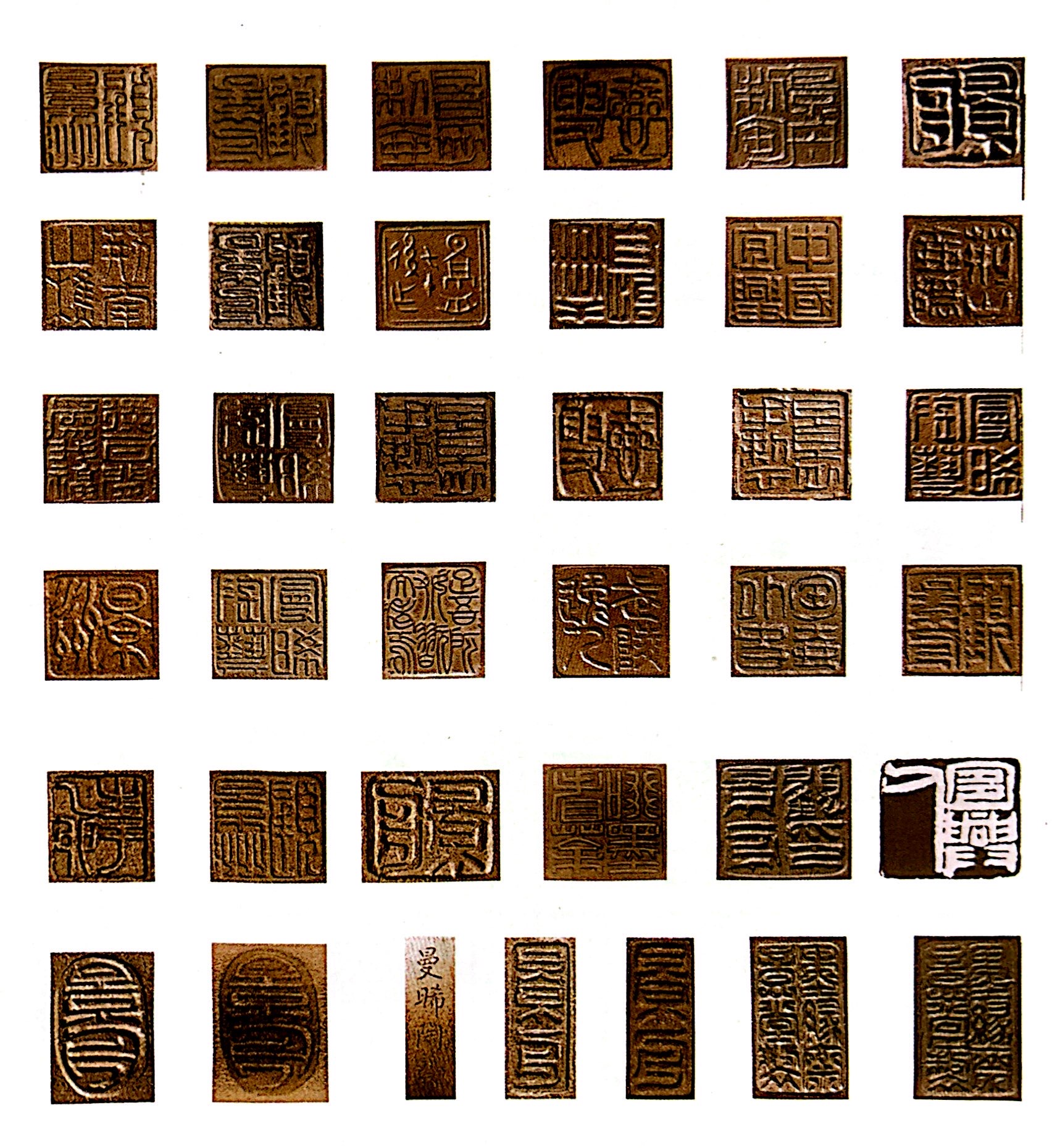

陈曼生紫砂壶印章款识

其二,款识内涵突破传统范式。除标注制作者、监造者、订制者等基本信息外,更发展出斋馆堂号印、文人闲章、商号标识等多元体系。这种演变既反映明清文人参与制壶带来的雅文化浸润,也见证商品经济影响下手工业的品牌意识觉醒。相较之下,古印陶内容限于实用信息标注,且未见紫砂款识中特有的纪年款、吉语章等文人化表达。

顾景舟紫砂壶印章款识

其三,确立艺术品鉴体系的文化价值。款识与作品的不可分割性,使紫砂器完成从日用品到艺术品的身份转换。名匠款识不仅成为品质保证,更构建起“物勒工名”的鉴赏传统。这种创作者与作品的深度绑定,推动紫砂艺术进入“一壶千金”的收藏领域,为后世研究提供重要断代依据。