苏州博物馆,作为首批国家一级博物馆,犹如一座承载江南文脉的艺术殿堂。步入馆内,数件紫砂珍品在此静候知音。

苏州博物馆

这些由宜兴紫砂泥淬炼而成的器物,曾驻足于文人案头、流转于市井茶寮,如今以无声之姿诉说着中华造物文明中“技近乎道”的永恒追求。

让我们循着紫砂的温润光泽,触摸一段跨越时空的江南雅事。

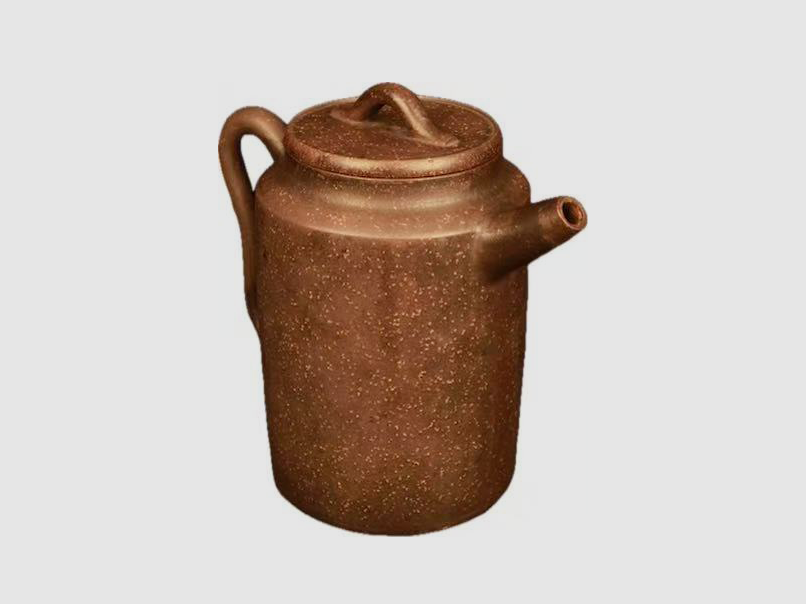

一、明代时大彬紫砂壶

壶盖内有“方制”印,桂花泥紫砂,底部有“时大彬制”,附锦座,楠木框。

二、紫砂桂枝歇蝉摆件

此笔架用含有白色细砂粒的灰带棕色泥塑盛开桂花枝一段,上有一蝉。所塑桂花、花蕾、树叶、节疤,蝉的头、身、腹、足、翅、翼、筋等,制作精细,生动逼真,似刚飞来的蝉在桂枝上歇息。桂枝下有“陈鸣远”篆体阳文三字小印记一方。

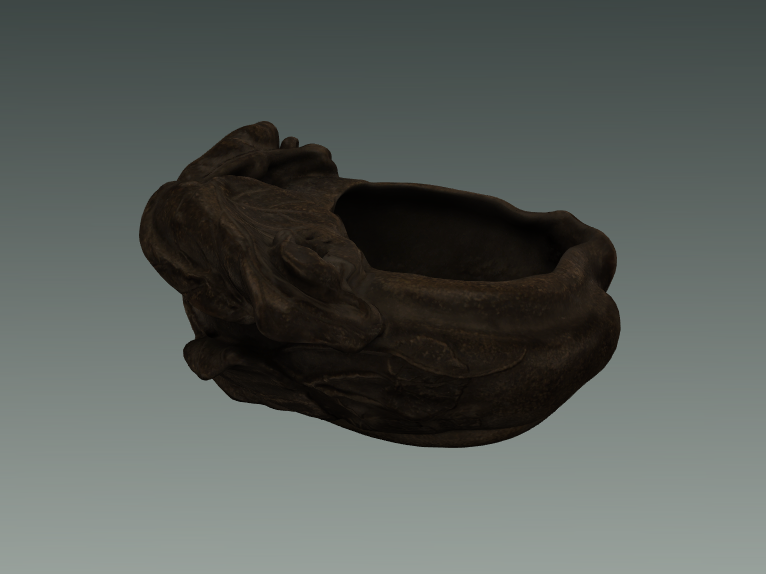

三、紫砂松鼠偷瓜洗子

此洗子塑成一个附着蔓叶的瓜果,观之赏心悦目。瓜身上有被咬成不规则的大孔,中空瓜成一层皮壳子,上方叶面留有一松鼠在啃咬瓜叶,瓜叶中不显眼的地方有篆体阳文“鸣远”两字小方印。

瓜洗泥色呈灰白色,并夹有大量的白色砂粒。瓜楞,残剩的皮肉、藤须、蔓叶形象生动,茎叶的卷曲缭绕富有力,叶片的叶脉清晰可见。

四、清代仿徐友泉紫砂壶

清代仿品,双瓜棱状,底部有“友泉”款。

五、清代紫砂干果洗

乾果杯实为象生器。是用含有白色细砂的棕色泥塑半爿栗壳型杯,下在浅棕色的板栗蒂疤处,用黄泥塑胡桃一只,旁附白色泥作的西瓜子一粒。

在杯底胡桃,瓜子的左上方,有用棕色泥塑的乌菱一只及白色泥作的花生果一颗,右上方有用深紫泥塑的荔枝及白泥塑的白果各一粒,作杯的支衬足及把柄。

通过敏锐的艺术观察力和精湛的制作,形象生动,色彩精巧逼真且楚楚有致。

六、彭年款紫砂笔筒

树根形笔筒。紫红色砂泥。器身刻有“轻烟佳月夕阳微雪 乙末夏日 少云制”。器底篆书“彭年”阳文款。

七、清代陈鸣远款紫砂方斗杯

此杯为酒器,形如方斗,器形规整。敞口,斜腹,平底。整器呈栗壳色,内壁光素,外口沿及下沿各饰连续回纹一周,左壁凸塑衔环铺首,右壁塑羊兽弧形把,并连有活环。

正面阴刻行楷“斗有酒藏之久为君子有”十字诗句及划刻楷书“庚子维夏存朴堂主人属”和“作鸣远”等十三字,旁有阳文篆体圆形“陈”、方形“鸣远”二方印戳,背面凸塑螭龙一条。

八、清代紫砂仿皮雕山水笔筒

笔筒是深为文人雅士所推崇的文房用具。它的使用起源于唐代,唐以前是把毛笔悬挂在架子上的。由于笔架在书桌上占的面积较大,又容易碰倒,此时,笔筒便应运而生,并逐渐盛行起来。明清时笔筒材质丰富。有竹、木、牙、瓷、铜、玉、水晶等。

这是一件紫砂仿皮雕山水笔筒。此笔筒利用不同配比的紫泥,经过堆贴花的装饰手法堆塑出山水人物,再于氧化焰中烧成,使其既具有山水绘画的效果,又有仿皮雕的浅浮雕感觉,是当时宜兴紫砂器装饰中的一个新品种。

器物底部有方形阳文篆书“杨季初”三字印款。杨季初是清朝雍正、乾隆时期的紫砂名家,工艺精湛,广为流传。