鉴定一把老壶的艺术价值与历史价值,需从多维度进行系统性分析。以下鉴别方法既传承古玩鉴赏传统,又结合现代学术研究成果,供藏家参考:

一、器型神韵

老壶的审美意趣集中体现于器型神韵,行家谓之“老味”。这种气韵与时代审美特征及成型技法密切相关,鉴赏时需要具备丰富的经验和技巧,藏家可通过比对博物馆典藏、拍卖图录等权威资料培养眼力。

明代·时大彬 莲瓣如意提梁壶

二、胎质特征

泥料是紫砂器的基因密码。明末清初多为20-30目粗砂,清中期提升至55-60目,现代精炼工艺可达120目。胎质鉴别需结合目测与触感:早期砂粒粗犷,叩击声沉郁;近现代胎质细腻,声如金玉。

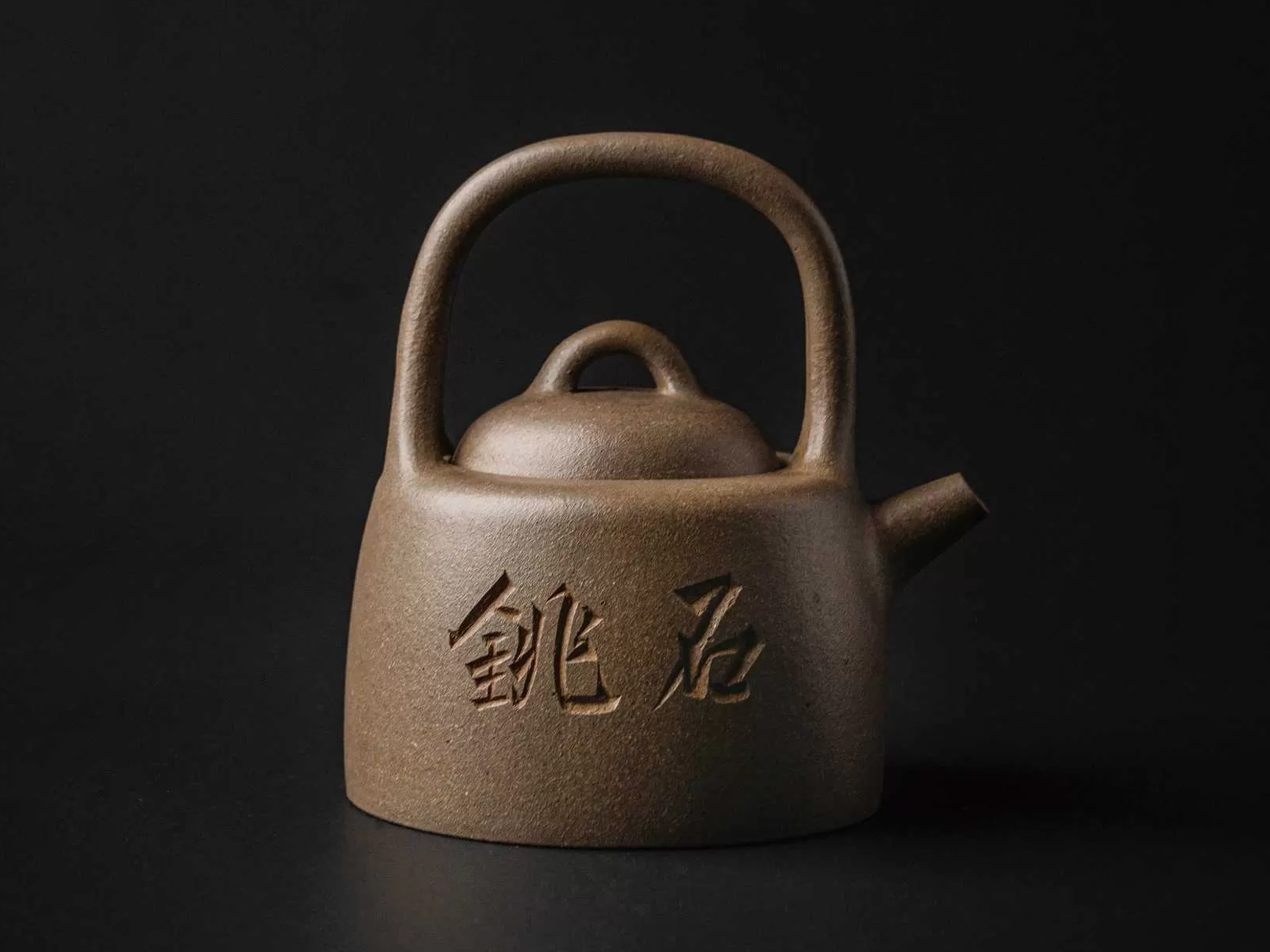

明末 寒灰老人款四方虚扁壶

三、制作工艺

时代工艺特征具有鲜明断代价值。明代多采用“捏筑为胎”的原始手法,壶体内壁可见明显指痕;清初发展出成熟的打泥片镶接工艺,器壁均匀规整;现代出现的注浆工艺则完全改变成型逻辑。观察接胎痕迹、修刮手法及工具使用特征,可追溯具体制作年代。

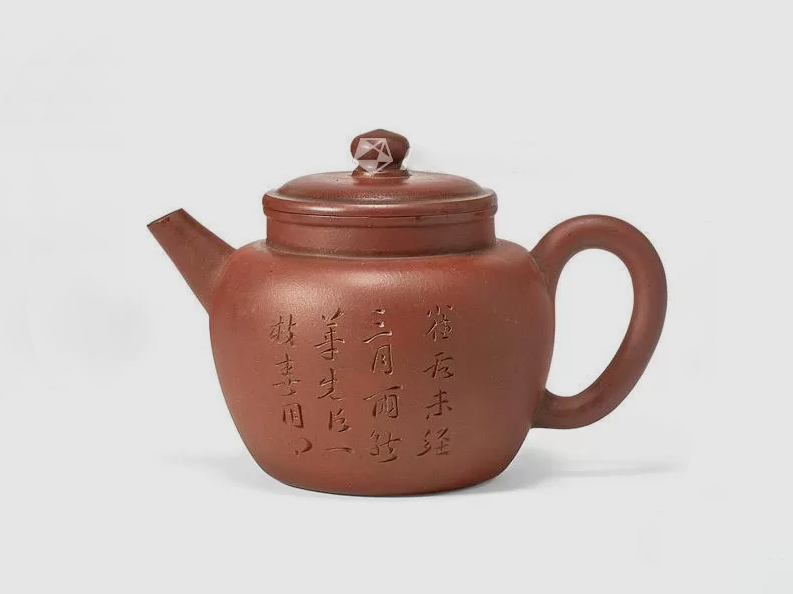

明末·陈用卿 莲子壶

四、款识考据

陶艺家们在制作紫砂壶时,最后阶段会在壶底、壶盖或柄下刻上盖章或款识。名人印章常常能使用多年甚至终生,因此印章款识的鉴别可以作为判断作者身份的直接依据。

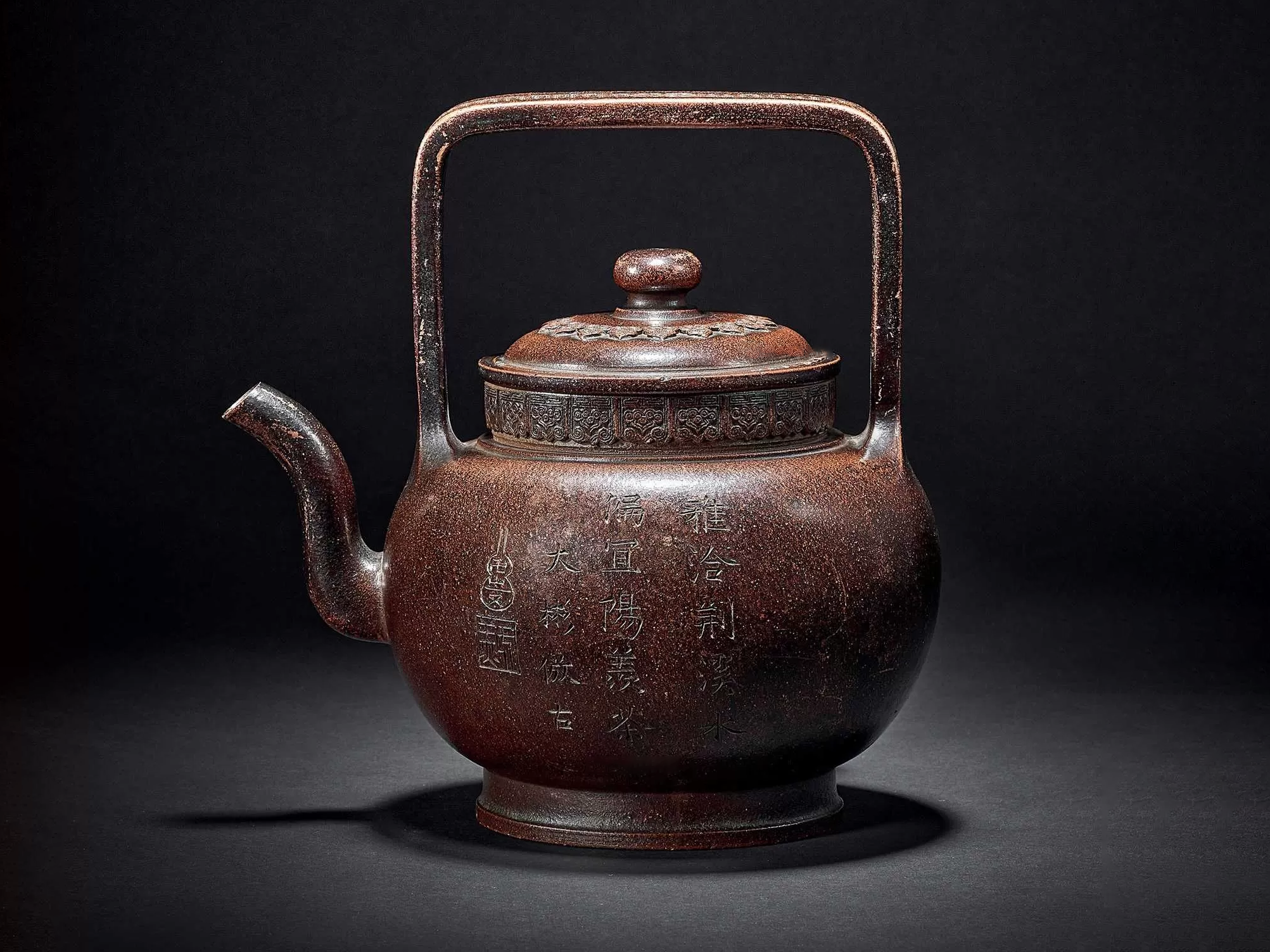

清嘉庆·杨彭年制、曼生铭 曼生提梁壶

五、烧制特征

古法龙窑烧造与现代电窑差异显著,传统柴窑因受火不均形成“阴阳面”,窑汗、火疵等自然痕迹具有鉴定价值。

整口也是一个重要指标。现代紫砂壶的烧制过程需要整口技术,这一技术大约在90年代左右出现。而在此之前的紫砂壶基本上都是一次性烧制的,因此老壶壶口的质感通常与壶身极为相近,子口部位的包浆和原始特征都保留完好,未经任何打磨处理。

明代 吴经提梁壶

六、使用痕迹

岁月留痕是重要佐证:1.壶口磨损应符合执壶习惯 2.内壁茶渍分布应自然合理 3.包浆形成需经历数十年氧化过程。需警惕现代化学做旧手法,真正老壶的磨损痕迹具有逻辑性与层次感。

清乾隆 泥绘烹茶图题御制诗文执壶

七、工具遗痕

早期紫砂工匠常用泥凳作为工作台,泥凳通常由原木制成,用以捶打成形的泥条会在上面留下木纹痕迹。现代工艺师家中的泥凳质量有所提高,因此以前的痕迹变得越来越不明显。