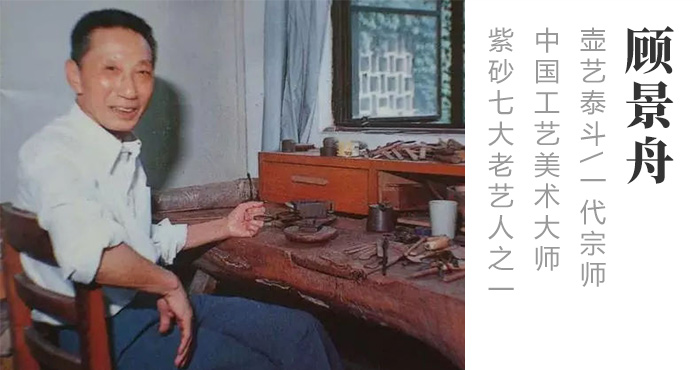

顾景舟做壶60余年,心摹手追明代、清代、民国诸名家,有过之而无不及,每器必精心构撰,出手皆成华章,形成了雄健而严谨、流畅而规矩、古朴而典雅、工精而秀丽的艺术风格,被誉为壶艺泰斗、一代宗师。他视紫砂为生命,承前启后,融古铸今,一改清初以来紫砂壶纤细繁琐、堆砌繁华之气,追求壶体线条的流畅舒展,权衡比例的协调秀美,注重造型的简朴大方,在20世纪40年代就有“寸壶竟有斗米贵”的声誉。

1988年4月,顾景舟被授予“中国工艺美术大师”称号。顾景舟不仅壶艺精湛,几十年如一日读书学习,博闻强识,有深厚的学养,且知古鉴今,著书立说,编著并出版《宜兴紫砂珍赏》一书,发表数十篇学术文章。 顾景舟以其广博的学识,高超的技艺,在大陆、台湾、香港、日本、韩国等地区和工艺美术界享有极高的声誉;他培育了一批又一批出色的紫砂技艺人才,其中有徐汉棠、周桂珍、高海庚、吴群祥、李昌鸿、沈蘧华等人,可谓桃李满紫园。

— 少年时光(10-20年代)顾景舟简介—

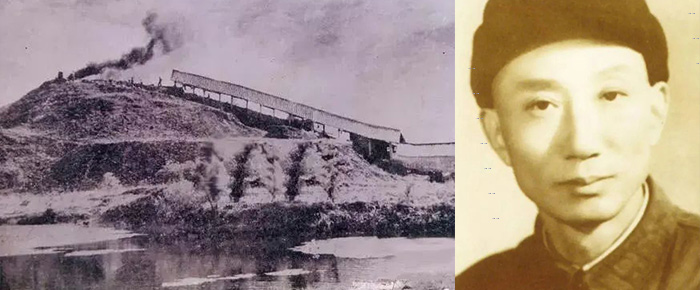

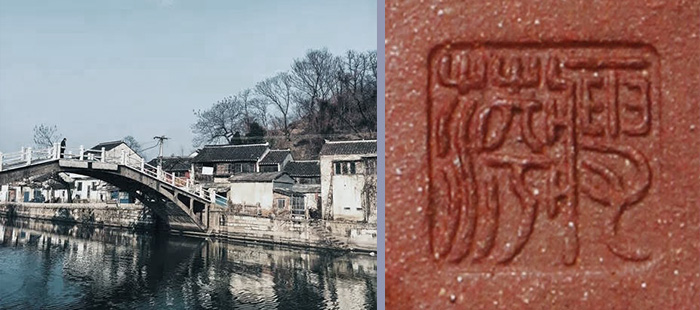

1915年10月18日,顾景舟出生于江苏省宜兴市丁蜀镇上袁村。其父亲为顾炳荣,祖上为山西人,曾经做过山西巡抚,原本有兄弟姐妹八人,后来因为战乱和疾病等原因先后夺取了五个孩子的生命,顾景舟从排行老二变成了家里的老大。

1920年,进入宜兴县第六高等小学堂(清末为东坡高等小学堂,民国时称东坡小学,现在的东坡书院)学习,由锦洲改名为景洲,当时吕梅笙任校长,学习课程除“四书”“五经”外,还有英文、日文、数学、中外历史、地理、体育、音乐等。

1928年,因家境困顿,无法入中学继续深造,在跟随吕梅笙校长攻读古文三年后,所以顾景舟的古文功底比较深厚。给自己书房取名:墨缘斋。

— 顾景舟简介-仿古时期(30-40年代)—

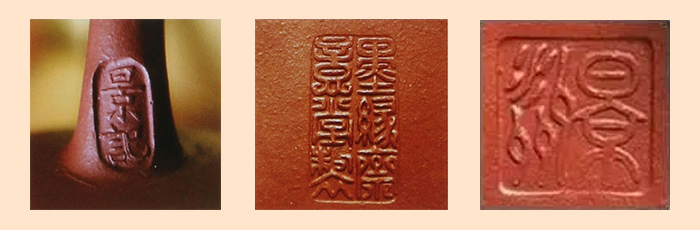

1932年,辍学在家的顾景舟随祖母邵氏学习制壶工艺,始用印墨缘斋、墨缘斋意堂制、景记。

1933年下半年,顾炳荣为顾景舟的前途着想,先後恳请陶刻名手陈少亭、书法家潘稚亮收徒传艺,未成。顾炳荣又恳请制壶名家程寿珍收顾景舟为徒,又未成。

1934年,顾炳荣接到上海铁画轩的大宗紫砂生意,储铭(又名腊根,号大匠巨人,亦号龙溪山人。制洋桶茶壶独绝,时称“洋桶大王”)应顾景舟的父亲顾炳荣之邀,赴其家当客师,制壶兼传授顾景舟壶艺,如洋桶壶、掇球、如意仿鼓等。顾景舟从旁学习,壶艺受储铭影响。至顾景舟会独立做茶壶,即用艺名“曼晞陶艺”之印款。

顾景舟的洋桶壶在蜀山窑厂露面,受到了徐祖纯、华荫堂等人的肯定和推荐。跻身壶艺名手之列。在铁画轩的一批水平壶上开始使用印章“自怡轩”。

1936年,顾景舟被聘请至上海古董商郞玉书之“郎氏艺苑”店里,专事仿古制陶,其间临摹过陈鸣远、邵大亨等明清壶艺大家的作品,与当时在上海的十多位紫砂高手竞争,眼界得到提高,技艺突飞猛进。

在临摹与仿制中,他的技艺趋向精湛和系统,紫砂光素之圆形、方形以及仿自然形的花货类、陶刻等都有涉及。对于砂壶各家流派风格以及印款和陶刻、鉴赏的眼力也有了很大的提高。当时他所仿制的制品,有的甚至已经超过了原作的水准,有些后来辗转流入故宫博物院和南京博物院等馆所,直到他几十年后为博物院做鉴定时才又与自己的作品重逢。这段时期开始用印“武陵逸人”。

1938年,因抗日战争全面爆发,市面一片萧条,郎氏壶艺无法经营,所聘人员被遣散回乡,顾景舟也回到了宜兴。不幸染上天花,死里逃生,脸上却留下了疤痕,平生第一次爱情夭折,自此养成越挫越奋的性格,壶艺日渐精到老成。

1942年,顾景舟赴上海标准陶瓷公司任雕塑室技师,工作是翻制模具。当时他月薪100大洋,这是非常高的薪水,足以养活父母和两个弟弟。顾景舟仍制壶不辍,自我欣赏陶醉,有时兴起,在壶身镌铭短诗茶话、格言家事,并署号“自怡轩主人”。有闲章“得一日闲我为福”(仿文彭)、“足吾所好玩而老焉”(仿邓石如)。

但是好景不长,这家公司因贩卖日货等事受到大家的抵制,顾景舟于年底回到家乡。在抗战时期,到处是民不聊生的景象,哪里有闲钱和闲心来买茶壶呢,生活的艰辛使他飘泊不定,终日为生计而劳作,人生如浮萍,在风雨中飘摇,像浮萍似地四处飘泊又体弱多病,瘦骨嶙峋,故用“瘦萍”为艺名。可见当时的心境。

在多灾多难的岁月,在艰苦生活的磨练中,顾景舟逐渐成熟,他把飘泊不定,走南闯北,闯荡江湖自喻为云游四方的侠客,并以“老萍”取代“瘦萍”。

1945年,结识壶艺高手裴石民。为生活所迫,与同村壶手搭档制作水平壶,用印“自怡轩”。

1946年,由徐祖纯牵线,为农民银行座谈会做纪念品仿古壶,完成订单的100把外,又多做10把,共计110把。底款为顾景舟方印和闲章“足吾所好玩而老焉”。

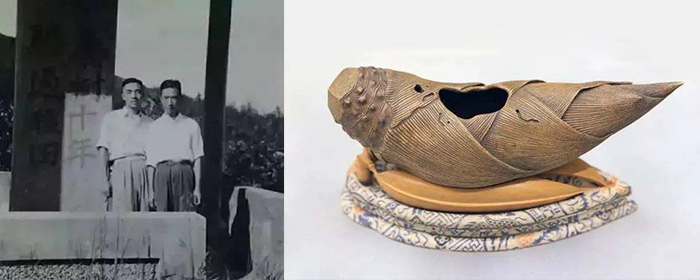

1947年,借得邵大亨“龙头一捆竹”壶,在家中反复琢磨,整整三年。以邵大亨为坐标,把做文化茶器,作为自己终生追求。

1948年,往返于上海和宜兴之间,与戴相明、唐云友好。改名景舟,自喻为艺海一舟。精心制作五把石瓢壶,吴湖帆、江寒汀等沪上书画家为之书画。除自留一把,其余四把慨赠戴相明、江寒汀、唐云、吴湖帆。

— 顾景舟简介-技术辅导(50-70年代)—

1951年,因为有在标准陶瓷公司工作的经历,由同辈顾浩元介绍,他去上海天原化工厂应聘(德国人创办),考试和试工均合格,但是体检时却查出得了肺结核病,只得回家休养。

1952年,顾景舟回到家乡静养,戒烟、种花、养鱼和制壶。更关注于紫砂技艺和历史文化的研究,他经常看书(由于晚上在蚊帐中看书,电灯常年亮着,蚊帐被等熏成黄旧颜色,这一习惯保持到晚年)研究陶瓷工艺和化工方面的科学知识。为探究紫砂工艺发展的历史和文化脉络,多次抄写明清陶瓷著作《阳羡茗壶系》、《阳羡名陶录》,仔细咀嚼体会紫砂历史文脉。期间创作莲蓬摆件等,重做仿古壶,对仿古壶进行改良,具有自己面貌。病愈后收了平生第一个弟子徐汉棠,悉心教导。

1954年,顾景舟响应政府号召,积极参与宜兴县汤渡陶业生产合作社蜀山紫砂工场组建筹划工作,任合作社生产理事委员兼技术辅导员。创作《如意云纹三足鼎壶》等。

1955年10月,蜀山紫砂工场升格为陶业生产合作社,并设立“紫砂工艺班”,招收第一批艺徒,顾景舟任生产理事委员兼技术辅导员,负责紫砂工艺班的招生和技术辅导,与朱可心、任淦庭、裴石民、吴云根、王寅春、蒋蓉并称“紫砂七老艺人”。李昌鸿、高海庚、沈蘧华、束凤英等人师从顾景舟学艺。

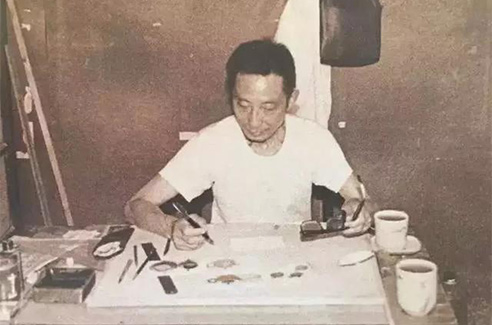

这段时间,紫砂行业受到国家的重视,顾景舟在行业里受到尊敬,可以培养紫砂的接班人,因此,他的精神状态是非常好的。他在教技术时非常严肃,甚至苛刻,大家都有点怕他。但是,休息时却很放松,还会教弟子高海庚、李昌鸿唱几句京戏,说说笑话,大家都称他为“顾辅导”,一直到他去世,全紫砂厂的职工(已有一千多人)仍然这样称呼。他既传授技术知识,又关心日常生活,这一段时光中的顾景舟,用“啜墨看茶”闲章,表述闲适和愉悦的心情。

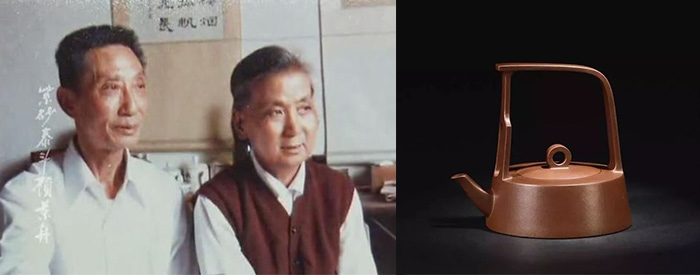

1956年,陶业生产合作社改为宜兴紫砂工艺厂,顾景舟与带队来厂实习的中央工艺美术学院高庄教授结为知交,两人合作设计《提璧壶》,由顾景舟制作。同年,顾景舟被国家授予工艺行业最高荣誉“工艺人”称号,被江苏省人民政府授予“技术辅导”称号。

1958年,当时的紫砂工艺厂卷入盲目机械化中,推广“灌浆紫砂壶”,顾景舟为保住手工制法提出反对意见而被批判,他被从手工车间调到机械车间去操作车床轱辘。顾景舟在委屈中并没有消极对待,他仍然去认真完成工作,在一次车床作业中,不慎被一只轱辘击中头部,血流如注,送医院救治。“灌浆紫砂壶”在广交会收到冷遇,宣告失败。这一年,紫砂厂成立技术研究室,顾景舟任副主任。收周桂珍为徒。

1959年,顾景舟任紫砂技术研究室副主任,负责全厂的技术工作。为开发紫砂销路,他带头搞技术革新,与高海庚等人创制上釉啤酒杯,设计高档花盆等生活实用品,屡屡得奖。还参加了北京人民大会堂江苏厅的布置工作,设计了一批大型的餐具及高档花盆。

1960年,应茶叶专家张志澄之邀,制作紫砂茶叶揉碾盘,好用耐磨,获得成功。专事产品设计和打样,改进紫砂专用工具。带领徒弟遍访北京、上海、广州、苏州等地博物馆,寻觅珍品并鉴定,并带领技术人员到景德镇、龙泉等陶瓷产区考察。他钻研与硅酸盐相关的资料和书籍,对紫砂的选矿、原料制备、技艺加工、烧成等诸多环节进行深入研究。

1963年,紫砂工艺厂成立紫砂研究室,成员有顾景舟、徐汉棠、沈蘧华、高海庚等。带领高海庚、徐秀棠、李昌鸿等人,遍访北京、南京、广州、苏州、杭州等地博物馆,鉴宝品珍。

1964年,虚岁五十的顾景舟与徐义宝女士结婚。为完成外贸订货,顾景舟向周尊严、潘持平、顾绍培等人传授大件花盆的制作技艺,紫砂花盆型、工艺达到极高水准。创作“紫砂丰收酒具”,朱泥红艳若火,寓意丰收年景红红火火。

1966年,特殊时期开始,因为“伪保长”问题顾景舟被下令靠边,之后还是获得制壶的权利,用印“中国宜兴”和“宜兴人”。

1969年,蜀山南街一老宅拆建,从墙壁夹层发现一把缺盖的邵大亨“掇只壶”,壶身气度非凡,顾景舟向老宅主人借壶,之后,顾景舟多次想为此壶配盖,未遂。对古人传器,顾景舟给出三个等级的评价:精品、神品、逸品。习书法不掇。

1972年,顾景舟创作雪华壶、提璧茶具,并做石瓢壶、中石瓢壶。

1973年,手抄清代吴骞的《阳羡名陶续录》,受召令制作国礼作品。

1974年,创作《上新桥壶》,改良《提璧茶具》,为唐云所藏梅调鼎镌刻《汉铎壶》《笠翁壶》配壶盖。

1975年,制作《小寿星壶》,多次参加宜兴地区古窑址发掘研究工作,对蠡墅村羊角山宋代紫砂窑遗址进行考证。

1976年,顾景舟对蠡墅羊角山宋代紫砂窑遗址进行了认真细致的考证,为紫砂陶的起源提供了实物证明。这些经历让他在紫砂陶的历史沿革、名人传记、古陶鉴定等方面积累了大量的第一手资料。通过系统的研究整理,顾景舟先后发表数十万字有关紫砂陶艺的论文,有关紫砂的书刊都聘其为艺术顾问。

1977年,创作花器咏梅茶具,他的梅花,理与趣,相得益彰。就气质而言,倾其一生读书的品性、逸情、人格融入,文静中自有凛然,风骨铮铮,却又有妩媚的面影在。

1978年,养子顾燮之与吴菊芬结婚,葛陶中、徐维明、李慧芳进入紫砂厂研究室下属顾景舟工作室学艺,研究室有徐汉棠、沈蘧华、吴群祥等。

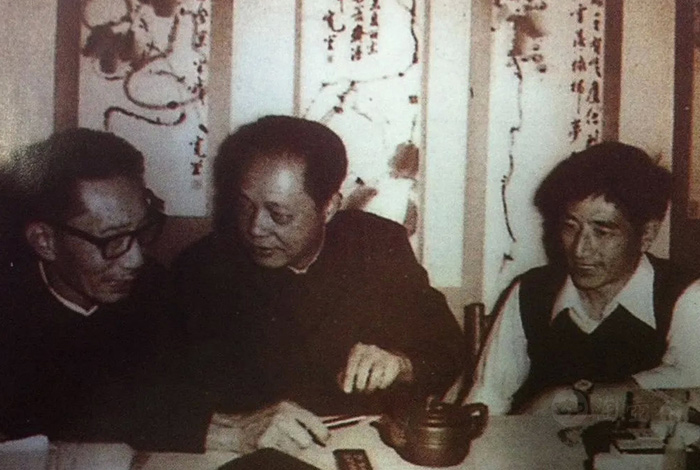

1979年,改进《提璧茶具》。韩美林访问宜兴,和顾景舟一见如故,长夜深谈,成为挚友,上海科教电影制片厂导演章以谦拟拍电影《紫砂陶》,顾景舟担任艺术顾问,并设计片头的《板桥提梁壶》由葛陶中制作,谭泉海装饰。香港实业家收藏家罗桂祥来宜兴与顾景舟商议定购作品,并提议仿制历史名作。为复制紫砂历史名作做好铺垫工作。

— 顾景舟简介-弘扬紫砂文化(80-90年代)—

1980年,在顾景舟的支持及参与下,紫砂工艺厂专门建立了“紫砂特艺班”。按香港著名收藏家罗桂样先生的供样,带领汪寅仙、周桂珍等中青年技艺人员复制历代名作,任总辅导,撰写讲义,传授技艺,陆续创作了矮僧帽壶、汉铎壶、圆钟壶、矮井栏壶、乳鼎壶等,奠定了紫砂技术水平跃上新台阶的基础,为整个紫砂事业的繁荣与发展写下了光辉灿烂的一页。孙女出生,取名心瑜。接待日本著名书法家青山杉雨一行。

1981年,顾景舟受邀率领徐秀棠、高海庚首次赴港参加香港第六届亚洲艺术节,“紫砂特艺班”的这批作品大展紫砂陶艺雄风。为香港茶具博物馆两百多件藏品作鉴定,并开办紫砂陶艺讲座。

1982年9月,高海庚厂长带领紫砂工艺厂举办北京端门紫砂工艺厂的紫砂精品展,顾景舟担任技术总监,引发紫砂热潮。为故宫所藏七百余件紫砂器作鉴定,高海庚、潘持平随行,发现故宫所藏的陈鸣远款《龙头鸡首壶》为自己早年上海仿古时作品。与高海庚一起拜访冯其庸。

1983年,顾景舟带其夫人徐义宝来上海求医。寄宿于淮海宗学,心情悲苦,创作了两把“鹧鸪提梁壶”和三把“小供春壶”。全国首届工艺美术家(大师)评选,拒绝向省里某权贵送壶,放弃评选权利。

1984年,夫人徐义宝去世,数月后,顾景舟七十寿辰,此后用印“景舟七十后作”“壶叟”“老萍”。人至将老,名利淡泊,制壶不息,追求不止,所制之器,已达到出神入化之至高境界。几乎无可挑剔,无瑕可击。年纪已老,技艺愈高,取名“壶叟”,是对自己所追求的紫砂光货素器一派裸胎艺术的肯定和骄傲,也是对自己独特的灵秀艺术风格的肯定和骄傲。

1985年,他亲自设计指导一批紫砂精品,参加全国性的展评活动,促使“方圆牌”高级紫砂茶具被国家评定为“金质奖”。应香港锦锋公司之邀,率蒋蓉、汪寅仙、吕尧臣、周桂珍、李碧芳等赴港参展。最得意的弟子高海庚突发心脏病英年早逝,让古稀之年的他觉得人生坎坷,艺途多舛。

1986年,与唐云、亚明等书画家时有合作。紫砂工艺二厂举办首届紫砂散文节,顾景舟与高晓声、陆文夫、林非、郭风等作家们公话紫砂。为紫砂征文结集出版书籍题写书名《紫砂春秋》。

1987年,与韩美林合作《此乐提梁壶》。修改《提壁壶》设计,做《玉璧盖提梁壶》,为故宫博物院鉴定紫砂器。

1988年4月,与韩美林合作《雨露天星壶》,与范曾合作《扁仿鼓壶》,范曾书画,顾景舟亲自镌刻。轻工业部授予“中国工艺美术大师”称号。工作室留葛陶中一人,保健医生赵江华受顾景舟业余指导。

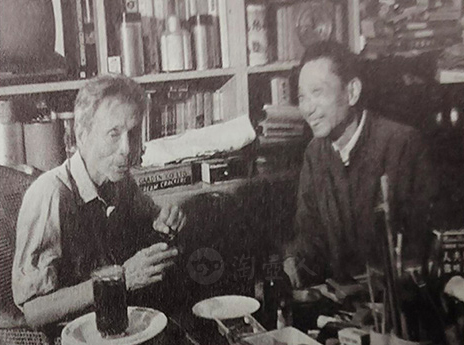

1989年,应香港锦峰公司的邀请,第三次访问香港。做高僧帽壶、如意仿鼓壶、此乐壶,并题写装饰金文释文“不圆而圆 不方而方 智欲其圆 行欲其方”。与书画家交流,接待刘海粟、谢稚柳、程十发、李可染、黄养辉、韩美林、陆一飞、亚明、白雪石、曹简楼、钱君匋等书画大家。与亚明、魏紫熙合作“井栏壶”,亚明在壶底镌刻文字,对顾景舟壶艺给与高度评价。

1990年,担任朱屺瞻先生百岁寿诞纪念壶活动艺术顾问并题词,与范曾合作“仿古壶”,修复“报春壶”。

1991年,为家乡中小学教育捐款20万元,创立“顾景舟教育奖励基金会”。主编《宜兴紫砂珍赏》一书,副主编为徐秀棠和李昌鸿,对宜兴古窑址进行实地考察。此书由香港三联书店出版,为紫砂历史上第一本紫砂艺人自己编写的专著,至今畅销。

1992年,制作《鹧鸪壶》(韩美林书)《福寿夙慧壶》(刘海粟书画),亲自镌刻。接待日本工艺协会创始人加藤达美和日本陶艺家高桥弘。家中接待宜兴同乡、画家吴冠中,相互探讨艺术。在宜兴第三届陶艺节紫砂国际文化研讨会上,他发表了《紫砂陶史概论》。

1993年,顾景舟作为“宜兴陶瓷艺术作品展览会”代表团成员首次访问台湾,高虚扁壶和双圈壶,参加了此次展览。为期10天的宜兴陶瓷作品展出,轰动了宝岛。从政界要员,到财团大亨,从文化中人,到平民百姓,都纷纷赶到宏德文化中心,去欣赏陶瓷精品,观看操作表演,盛况空前。制作高虚扁壶和双圈壶,为子冶石瓢配盖。始用印“生于乙卯”。

1994年,将一把放置15年的“板桥提梁壶”上镌刻王安石和苏轼名句,赠徒弟葛陶中。邮电部发行四枚紫砂邮票,3枚为古代时大彬、陈鸣远、邵大亨的宝器,现代的为顾景舟和高庄合作的《提壁壶》。

1995年,被聘为江苏省文史研究馆馆员。8月,美国旧金山亚洲艺术馆谢瑞华女士访问宜兴,与相关中文大学文物馆黎淑仪女士登门拜访顾景舟,谢女士问起当年仿古生涯,顾景舟坦言这是一段不光彩的历史,当年是仿古,仍不失艺术水准,也有创造。

1996年6月3日下午4时,因肺气肿导致肺功能衰竭,病逝于宜兴第一人民医院。享年81岁。6月7日上午10时,宜兴一千余人为一代宗师送行。