越是深入探究顾景舟的艺术人生,越能体悟这位紫砂泰斗的文人风骨。他将对紫砂艺术的极致追求化作慎终如始的创作态度,却在生命长卷中留下了三处未竟的墨痕,成为紫砂史上永恒的叩问。

一、供春谜案:真假之间的仁者之心

传世供春壶的考证始终萦绕在顾景舟心头。面对存世十三把皆称“供春原作、黄玉麟补盖”的紫砂古器,他凭借数十年鉴藏功力勘破谜局——这些实为黄玉麟仿古之作。

国家博物馆供春树瘿壶

然而在松江徐姓藏家面前,这位以严谨著称的宗师却选择了善意的谎言:“藏主年逾古稀且患有心疾,他视此壶为珍宝,实在不忍道破真相。”

顾景舟供春壶

顾景舟弥留之际仍念念不忘这桩悬案,特意叮嘱后人“那把壶要翻过来(正名)”。这份在求真与守仁之间的艰难抉择,终成萦绕紫砂史册的学术公案。

二、掇只之殇:咫尺天涯的永恒凝望

当邵大亨的掇只壶重器重现世间,顾景舟的痴迷令业界动容。他将这把"光素器巅峰之作"请至家中数月,日日观摩研读却始终未落仿制之款。

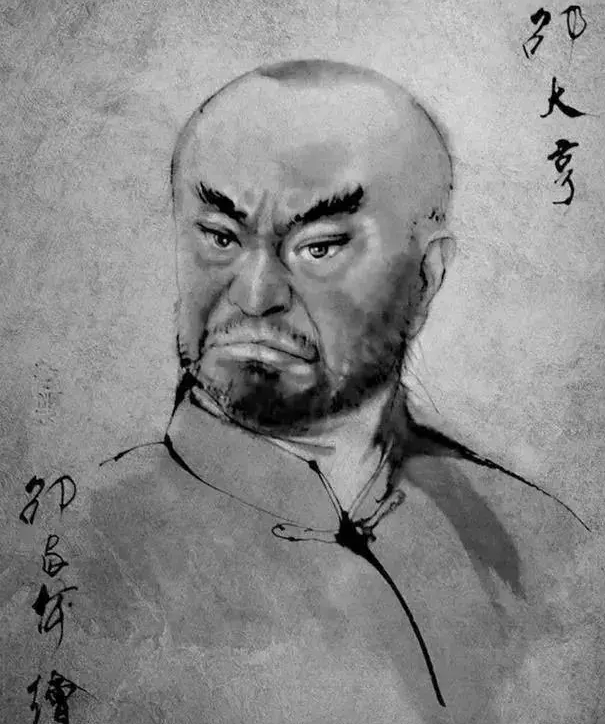

邵大亨

或因对经典的敬畏,或因年迈力衰,最终与潘氏后人的收藏变故,让这件“紫砂圣经”永远停驻在可望不可即的彼岸。

邵大亨掇只壶

生命的最后时刻,八旬宗师专程赴沪再睹掇只真容,在玻璃展柜前完成跨越时空的艺术对话。这份未竟的临摹之愿,既是个人的艺术缺憾,更成为整个紫砂界的世纪之叹。

三、文脉断章:散落星河的技艺密码

当年曾有编辑找到顾景舟,想出一本《顾景舟壶艺集》,顾景舟欣然应下。晚年的出版计划本可成为顾景舟艺术思想的终极注脚,却因代表作散落四海而搁浅。

顾景舟

那些被藏家争相竞藏的杰作,连同未及留影的创作精髓,最终化作飘散在岁月长河里的文明碎片。

当后人只能在吉光片羽中拼凑宗师的创作全貌时,这份文明传承的遗憾愈发显得沉重。

这三个未圆的艺术之梦,恰似顾景舟在紫砂长卷中留下的“飞白”——虽未填满,却因其至真至诚而自成气象。

它们不仅记录着个体生命的求索轨迹,更折射出中国传统工艺在时代洪流中的传承困境,成为叩击后人心灵的永恒命题。