只要泥料好,模具成型和手工成型差别不大的说法不正确。

手工成型受力在外。泥片在身筒成型过程中经外力反复拍打,在对身筒进行整理的过程中,外壁又经费时费工地削、刮、整,坯体外表形成了“泥壳”,砂粒则被外力聚集到相对疏松的内层形成泥砂坚骨,透气性能得到很好的保留。烧制时,质地收缩不一,烧成后泥砂层次有异,外表粗粒凸现,壶表呈现温润的质感和明快的光泽。壶体矿物结构疏松,砂粒堆积有空隙,内透外吸性较强。

挡坯成型受力在内。制作工夫不在身筒的拍打,基本成形后,用模具箍束于外,在内壁挤压使泥胎与模具密合。坯体外表无“泥壳”形成,内层砂粒并不聚集,泥质的均衡性、同一性受到了一定的局限,内、外壁无结构分层,烧成后壶表质感效果不显,壶壁吸透率相对下降约6成以上,使用良久,灰暗之相难易。-

问:紫砂器借助模具成型的特点是什么?

答:即借助模具完成的成型方法,模具在紫砂陶的成型中,是为了提高制作坯件的准确性。本质上,紫砂器的成型,离不开紫砂匠人的双手,即便借助模具成型,也需要双手精心修坯。模具的作用是精益求精,在手工的配合下,最大程度展现出紫砂器的艺术美感。

-

问:紫砂器有哪几种基本手工成型方法?

答:紫砂器手工成型方法有打身筒、镶身筒、盘筑法、手捏法四种。打身筒一般用于圆壶,用泥条围圈镶接成型的,将围圈好的身筒继续拍打,即在围身筒的基础上,以左手衬在圆筒内,以右手握着薄木拍子,很自然地一拍一拍向圆筒拍打过去,逐步收口。镶身筒一般用于方壶,先按产品设计要求的尺寸配制样板,依样板在泥片上裁切,把裁切好的泥片,按器皿形制规格要求用脂泥粘贴镶接,直至完整地拼镶好一件方形或多边的身筒,然后一如打身筒的办法配制和粘接其他附件。盘筑法是用搓制粗细均匀的泥条逐层盘制出所需的造型,也是最古老的制陶工艺之一,即在盘制的器物里外用拍子拍打均匀,陶拍的纹理自然印制出独特的装饰效果,盘筑法最大的优点是利用均匀的泥条盘制陶塑时,陶塑内部自然是中空的,免去挖空这一环节,而且由于泥条本身是均匀的,更利于烧制。手捏法,即用手捏塑,主要用来制作一些小型的或器型不要求规整的紫砂花器或塑器,借助一些制作精巧的工具使其更加精致化、象形化。

-

问:手工成型的紫砂壶一定比挡坯成型的价值高吗?

答:

有一种误解:因为手工成型速度慢、产量低,而借助模子的挡坯成型速度快,“用模子一压就完成一个壶”,产量高,所以手工成型的壶都比挡坯成型的壶价值高。

把产量作为价值的决定因素,已经是很偏颇了。说手工成型制壶产量低,挡坯成型制壶产量高,则更是形而上学。须知:一个熟练的坯手如果单纯为了产量,可以一天拍出5个粗制滥造的身筒;一个紫砂大师为了一个理想的形体,需要用数月或数年去精心制作一个母模,以此作为辅助有可能只作一件作品。

正确的判断应该是:决定作品价值的不在于成型方法,而在于制作者的成型理念、艺术造诣、艺德人品。拍打、镶接可达到理想效果的器型就拍打、镶接成型,拍打、镶接难以达到理想效果的器型,制作模具、挡坯辅助也无可厚非。

-

问:只要泥料好,模具成型和手工成型差别不大的说法正确吗?

答:

只要泥料好,模具成型和手工成型差别不大的说法不正确。

手工成型受力在外。泥片在身筒成型过程中经外力反复拍打,在对身筒进行整理的过程中,外壁又经费时费工地削、刮、整,坯体外表形成了“泥壳”,砂粒则被外力聚集到相对疏松的内层形成泥砂坚骨,透气性能得到很好的保留。烧制时,质地收缩不一,烧成后泥砂层次有异,外表粗粒凸现,壶表呈现温润的质感和明快的光泽。壶体矿物结构疏松,砂粒堆积有空隙,内透外吸性较强。

挡坯成型受力在内。制作工夫不在身筒的拍打,基本成形后,用模具箍束于外,在内壁挤压使泥胎与模具密合。坯体外表无“泥壳”形成,内层砂粒并不聚集,泥质的均衡性、同一性受到了一定的局限,内、外壁无结构分层,烧成后壶表质感效果不显,壶壁吸透率相对下降约6成以上,使用良久,灰暗之相难易。

-

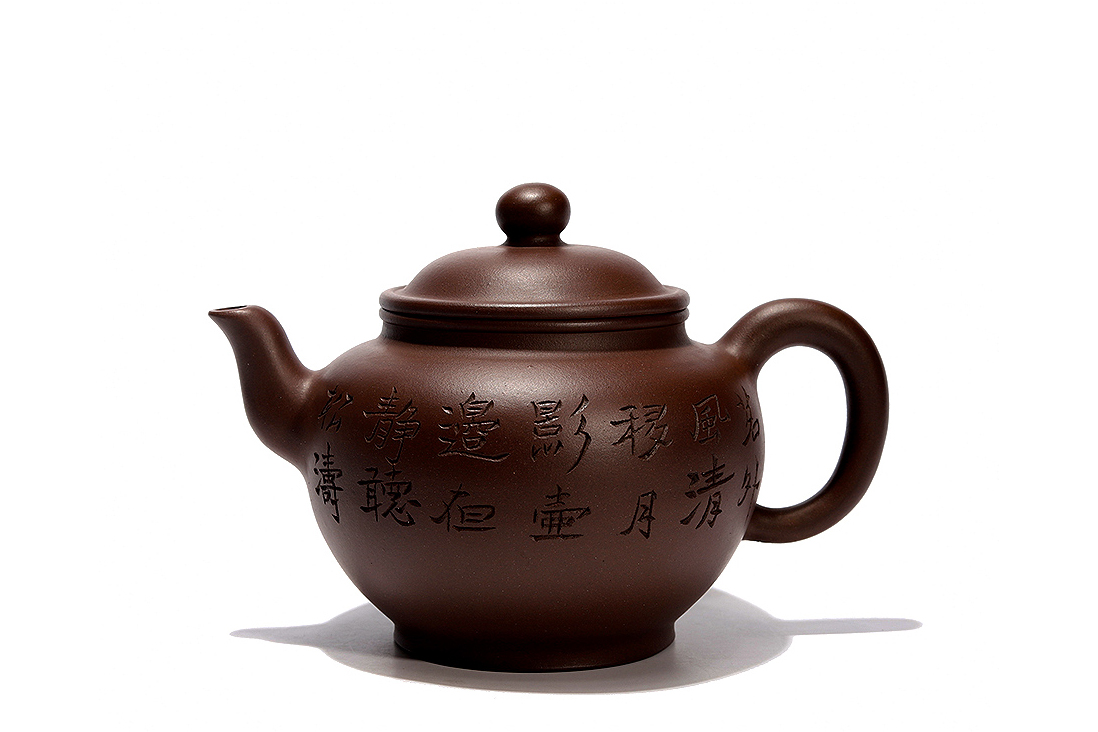

徐秀棠制圆通铭文壶

原一厂老紫泥 370CC

-

鲍志强制双璧叠韵壶

原矿老紫泥 460CC

-

江案卿制《大狮球紫砂壶》

原矿老紫泥 930CC

-

周桂珍全手工制《矮僧帽壶》

原矿老紫泥 250CC

-

张正中制《和合五件套》

原矿墨绿泥 450CC

-

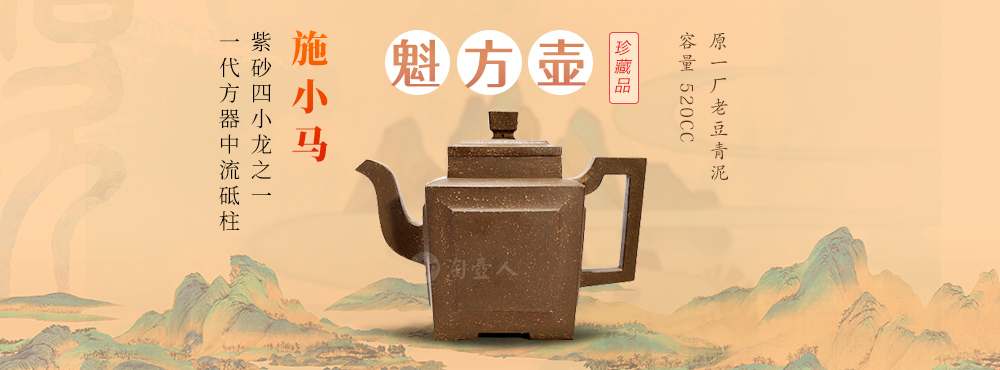

施小马制六方提梁壶

原一厂老紫泥 200CC

-

周桂珍全手工制环龙三足壶(冯其庸书)

原矿老段泥 420CC

-

顾道荣制祝寿壶

原一厂老紫泥 1100CC

-

范建军铭曹婉芬制掇意壶

原一厂老紫泥 580CC