“注浆成型”也称“灌浆成型”。首先把泥料和水玻璃(硅酸钠溶液,在建筑行业中普遍用做黏合剂和补漏剂)放在球筒里面打制成为200目左右、几无颗粒的泥浆。然后将泥浆加热、加石蜡,灌注入石膏模型中。冷却后将石膏模脱开,便有了壶坯,镶接上壶流、壶把后,脱蜡,即成透气性很差的坯体。

注浆成型后,一般要再喷浆外饰。

-

问:紫砂壶成型技法中的全手工成型是什么?

答:

全手工成型,无论是圆、是方、是花、是筋囊,先将泥块切成不同的泥料(俗称“泥路丝”),再把这些泥料捶打成符合所制器形要求的泥条和泥片,然后用规车等工具划成适宜宽度的泥条,旋出口、底及围片。制圆器,则是把围片粘贴在转盘的正中,把泥条沿着围片围好,圈接成筒状,再以一手衬托在筒内,以另手执薄木拍子,拍打成型。制方器,则先按产品尺寸配制样板,依样板裁切泥片,把裁切好的泥斗用脂泥镀接成型。

成型后,表面要精细加工,刮平修正,使结构更加严谨,轮廓分明得体。做好的壶坯要阴干,让坯体内的水分自然挥发,否则窑烧时会炸裂。阴干大概要两三天左右。器坯阴干后装匣钵进窑烧制。

-

问:紫砂壶成型技法中的挡坯成型是什么?

答:

挡坯成型,也称“半手工成型”,俗称“模具成型”、“模只壶”、“半手工”。

把拍打好的泥片摊置于石膏模型内,由里向外挤压成型,然后拆开模型,取出坯体再修整。无需打身筒、镶泥片技艺。

一般来说,挡坯成型除采用“流把模”、“身筒模”外,其他也是用手工去完成的。或流、把、盖用手工制作,身筒用模具制作;或身筒用手工完成,流、把、盖用模具制作;或流、把、盖、身筒均用手工制作,最后用范型模具整形,校准。

挡坯成型主要有3种情况:(1)手工难以或不可以成型时;(2)为保证外观更精致时;(3)面对大宗订单,需要赶量时。

只为饮茶或者把玩,挡坯壶不一定就不可以接受。

尽管有特殊意义的挡坯壶也是有收藏价值的,但收藏最好还是选全手工的。

-

问:紫砂壶成型方式中的注浆成型是什么?

答:

“注浆成型”也称“灌浆成型”。首先把泥料和水玻璃(硅酸钠溶液,在建筑行业中普遍用做黏合剂和补漏剂)放在球筒里面打制成为200目左右、几无颗粒的泥浆。然后将泥浆加热、加石蜡,灌注入石膏模型中。冷却后将石膏模脱开,便有了壶坯,镶接上壶流、壶把后,脱蜡,即成透气性很差的坯体。

注浆成型后,一般要再喷浆外饰。

-

问:注浆成型法为什么不能用于优质紫砂壶制坯?

答:

注浆成型,是在瓷器生产中广泛采用的一种制坯工艺,1958年“大跃进”,为提高生产效率,宜兴国营紫砂业引进来试制紫砂壶坯。

为了既降低含水率,又增加流动性,要在用于注浆成型的泥浆中,加入适量的碳酸钠和水玻璃溶液“解胶”。但是,解胶剂对紫砂料泥浆不起作用,要使紫砂泥浆流动,只有加水稀释,稀释到含水量超过陶土泥浆的38%左右。水分一多,脱模后收缩极大,多为废品。

紫砂的鳞片状分子结构,决定了用紫砂料注浆形成的壶坯表面有一层浮泥,很难加工修整。施釉陶瓷坯体,粗成型后稍作修饰即成;紫砂粗成型后精加工才开始了费时费力,采用注浆成型并不提高工效。

现在有用注浆方法做的茶壶,不用紫砂料,加注玻璃水,成型后喷涂一层紫砂料浆,烧成后呈色虽然像紫砂,但实际已变为炽器,断面有玻璃相,不透气,失去了紫砂壶储香透气的优良特点,已不属于紫砂器范畴。

-

问:紫砂壶成型方式中的拉坯成型是什么?

答:

紫砂泥料不加入一定量的高岭土是拉不成坯的,拉坯的泥料中必得加入一定量的化工原料。拉坯壶肯定不是紫砂料。

市场上可见到冒充紫砂料的拉坯壶,是把泥料放在下置马达的圆盘上,开关一开,马达旋转,利用惯性离心力,用手“拉出”壶坯来。切下坯体,晾干,配装上灌浆制作的壶流、壶把后再喷浆,然后烧制。壶内壁可见隐现条纹。

手拉坯壶,熟练者一天可以拉200~300个。

-

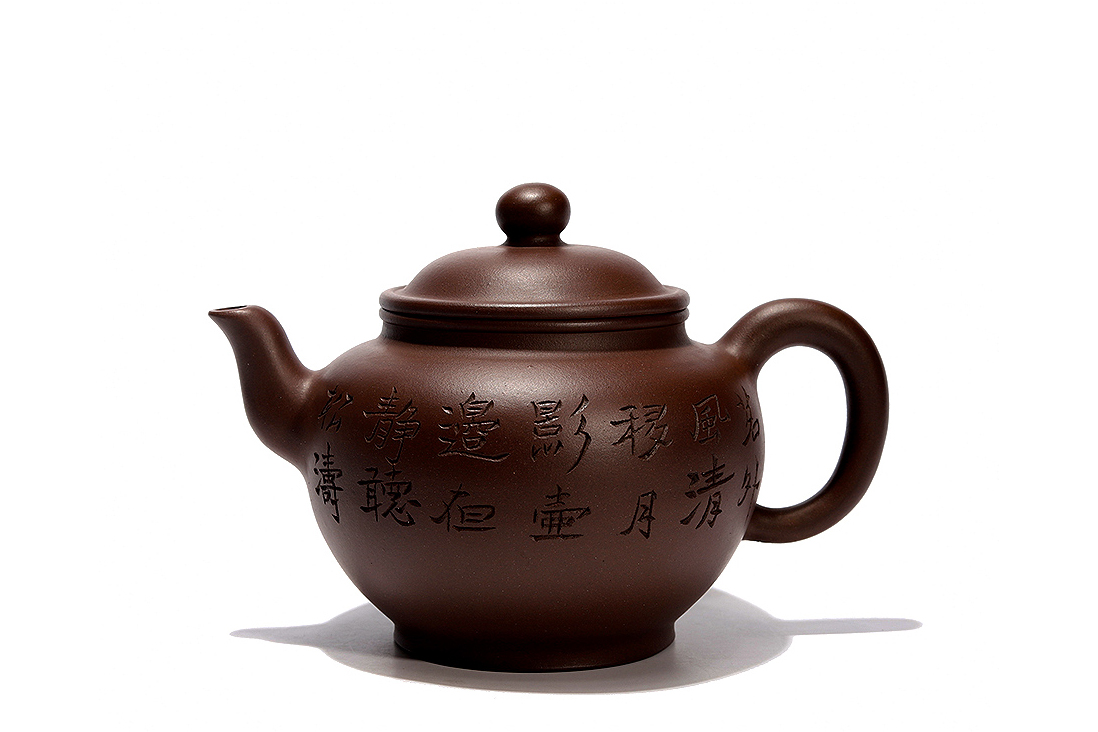

徐秀棠制圆通铭文壶

原一厂老紫泥 370CC

-

鲍志强制双璧叠韵壶

原矿老紫泥 460CC

-

江案卿制《大狮球紫砂壶》

原矿老紫泥 930CC

-

周桂珍全手工制《矮僧帽壶》

原矿老紫泥 250CC

-

张正中制《和合五件套》

原矿墨绿泥 450CC

-

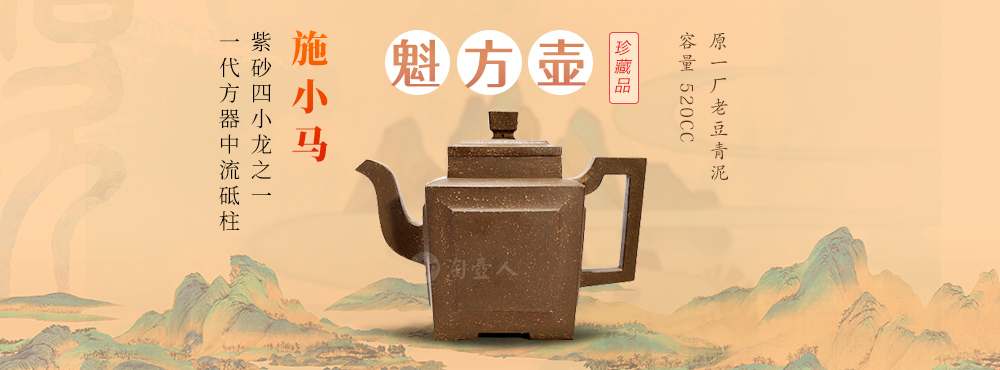

施小马制六方提梁壶

原一厂老紫泥 200CC

-

周桂珍全手工制环龙三足壶(冯其庸书)

原矿老段泥 420CC

-

顾道荣制祝寿壶

原一厂老紫泥 1100CC

-

范建军铭曹婉芬制掇意壶

原一厂老紫泥 580CC