-

问:紫砂器借助模具成型的特点是什么?

答:即借助模具完成的成型方法,模具在紫砂陶的成型中,是为了提高制作坯件的准确性。本质上,紫砂器的成型,离不开紫砂匠人的双手,即便借助模具成型,也需要双手精心修坯。模具的作用是精益求精,在手工的配合下,最大程度展现出紫砂器的艺术美感。

-

问:紫砂器有哪几种基本手工成型方法?

答:紫砂器手工成型方法有打身筒、镶身筒、盘筑法、手捏法四种。打身筒一般用于圆壶,用泥条围圈镶接成型的,将围圈好的身筒继续拍打,即在围身筒的基础上,以左手衬在圆筒内,以右手握着薄木拍子,很自然地一拍一拍向圆筒拍打过去,逐步收口。镶身筒一般用于方壶,先按产品设计要求的尺寸配制样板,依样板在泥片上裁切,把裁切好的泥片,按器皿形制规格要求用脂泥粘贴镶接,直至完整地拼镶好一件方形或多边的身筒,然后一如打身筒的办法配制和粘接其他附件。盘筑法是用搓制粗细均匀的泥条逐层盘制出所需的造型,也是最古老的制陶工艺之一,即在盘制的器物里外用拍子拍打均匀,陶拍的纹理自然印制出独特的装饰效果,盘筑法最大的优点是利用均匀的泥条盘制陶塑时,陶塑内部自然是中空的,免去挖空这一环节,而且由于泥条本身是均匀的,更利于烧制。手捏法,即用手捏塑,主要用来制作一些小型的或器型不要求规整的紫砂花器或塑器,借助一些制作精巧的工具使其更加精致化、象形化。

-

问:匣钵是什么?

答:匣钵是一种特殊陶土制成的专门用于装套紫砂坯件进入窑中煅烧的容器,套装紫砂坯件时,在匣钵内要撒一些细石英砂,以免烧出的成品粘住,现时匣钵全部改用耐火材料了。

-

问:紫砂壶烧制所用的倒焰窑是什么?

答:倒焰窑有这个名称,是因为燃烧时的喷火口上行至窑顶,火焰不能继续上行,自窑底吸火孔进入,因而被称为倒焰。倒焰窑的燃烧比较充分,温度较为均匀,另外由于是间歇式的燃烧,所以可以根据不同的制品来调节烧成温度,这是其他类型的窑所不具备的。缺点是热量损耗大,造成了能源上的浪费。再者,倒焰窑以煤或重油为原料,易造成环境污染。另外,由于装窑、出窑均在窑内操作,故工人劳动强度大。目前,倒焰窑已基本被淘汰。

-

问:紫砂壶烧成经过哪些阶段?

答:壶坯入窑烧制,温度的变化可粗略分为8个阶段:(1)结合水蒸发。当窑温达105℃时,坯体内的结合水开始蒸发,这个窑温要保持30分钟后才可继续升温,否则坯体易开裂。(2)结合水逸出。当窑温平稳提高达500℃时,坯体内的结构水开始分解逸出。(3)石英体膨胀:窑温达573℃时,泥料中含有的石英颗粒膨胀,体积增大0.84%,晶型转变。(4)氧化物显色:窑温在600℃~1050℃时,泥料中的氧化物分解,壶体开始显色。(5)保温求成型:窑温在1050℃~1200℃时,坯体烧结定型,要停止加温并保温30分钟左右,以平衡窑内温差。(6)降温求色泽:窑内温度平稳后,将烟道闸板及窑门全部打开,迅速降温到700℃左右再重新关上窑门,制品表面会生成光泽,此时制品处在熔融状态,壶体不会开裂。(7)石英体收缩:因为石英晶型会在573℃时再次转变,体积缩小0.84%,所以窑温在700℃~400℃时,要缓慢而又均匀降温,否则制品极易开裂。(8)冷却待出窑:窑温降到400℃后,再降温可快可慢,温差已不会对成品产生负面影响。

-

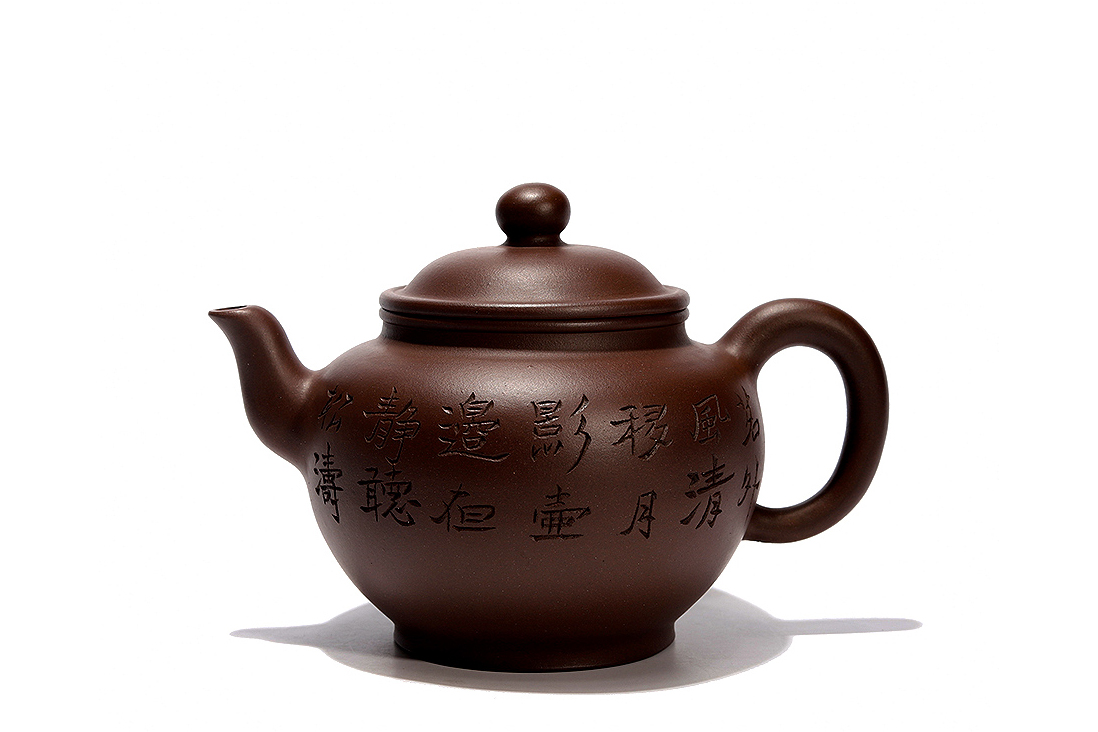

徐秀棠制圆通铭文壶

原一厂老紫泥 370CC

-

鲍志强制双璧叠韵壶

原矿老紫泥 460CC

-

江案卿制《大狮球紫砂壶》

原矿老紫泥 930CC

-

周桂珍全手工制《矮僧帽壶》

原矿老紫泥 250CC

-

张正中制《和合五件套》

原矿墨绿泥 450CC

-

施小马制六方提梁壶

原一厂老紫泥 200CC

-

周桂珍全手工制环龙三足壶(冯其庸书)

原矿老段泥 420CC

-

顾道荣制祝寿壶

原一厂老紫泥 1100CC

-

范建军铭曹婉芬制掇意壶

原一厂老紫泥 580CC