宜兴紫砂壶,以其温润如玉的质感、独特的双气孔结构和深厚的文化底蕴,成为茶器中的瑰宝。其灵魂,便在于那独具特色的紫砂泥料。

与细腻洁白、成分相对单一的瓷土不同,紫砂泥料是大自然的厚赠,富含多种矿物元素和有机质,结构更为复杂。这种复杂性,也催生了一项对瓷土而言并非必需,但对紫砂泥却至关重要的独特工艺,即陈腐。

为何紫砂泥需要经历这场看似“沉睡”的时光洗礼?陈腐究竟赋予了它何种蜕变?

一、什么是陈腐?

陈腐,绝非简单的储存,指的是开采出的紫砂矿料经翻晒、粉碎、风化、研磨、过筛等加工处理,并与水调和成湿泥块后,被置于阴暗、恒温恒湿的特定环境中,进行一段时间的“静养”。

这个看似平静的过程,实则是泥料内部悄然发生的物理化学变化的舞台。它如同让新采的泥料经历一场“沉睡”与“苏醒”的修行,其核心目的是深度优化泥料的内在性能。

二、紫砂泥料为什么需要陈腐?

紫砂泥料的特殊性,决定了陈腐是其焕发潜能的必经之路:

1.催化矿物转化

在潮湿、密闭的环境下,泥料中的水分成为媒介,持续促进铁质等矿物质的氧化反应以及长石类矿物的水解反应。这些缓慢而深层次的化学反应,逐渐改变着矿物的形态和泥料的微观结构,为后续的烧成效果奠定基础。

老紫泥紫砂壶:惠祥云制 德福壶

2.促使有机物腐烂

潮湿环境自然滋生了微生物(主要是细菌),它们扮演着“分解者”的角色,将泥料中残留的有机物分解、腐化。这一过程不仅消耗了杂质,更关键的是产生了有机酸等代谢产物。这些有机酸如同天然的“软化剂”和“均质剂”。

老清水泥紫砂壶:徐聪制 劲竹壶

3.提升可塑性与均质性

有机物被分解后形成的胶状体,以及微生物活动产生的有机酸,共同作用于泥料颗粒。它们能有效“包裹”和“润滑”矿物颗粒,使泥料变得更加松散、均匀、柔韧。这极大提升了泥料的可塑性,使得打泥片、拍身筒、制作精细的壶嘴壶把等成型工序更加顺畅,泥料更“听话”,不易开裂或变形。同时,泥料的结合力(粘性)也得到增强。

老段泥紫砂壶:陈瀚柽制 国良式供春壶

4.褪去“火气”,孕育“玉润”

陈腐时间越长,上述反应进行得越充分、越彻底。其最直观的体现,便是烧成后的效果差异。未经陈腐的新泥烧成后,往往带有一种生硬的“火气”,光泽偏燥,色调也相对浮浅。

而经过充分陈腐的泥料,在同样的窑温和气氛下烧成,其胎体会显得更加温润柔和,色泽沉稳内敛、加深且富有层次,仿佛自带一层内蕴的光泽,更接近玉石的质感,这就是行家常说的“水色好”、“玉气足”。

老青段泥紫砂壶:许伟军制 一粒珠壶

三、陈腐带来的变化有哪些?

陈腐带来的好处,贯穿了紫砂壶从制作到欣赏的全过程:

1.使得壶更好做

对于制壶艺人而言,陈腐过的泥料是梦寐以求的“良材”。其优异的可塑性和粘性,让拍打、镶接、塑形、精修等每一道工序都更加得心应手。

泥料“听话”,匠人的技艺和创意才能更完美地呈现,成品率也更高。可以说,陈腐是保障紫砂壶精工细作的前提。

老紫泥紫砂壶:陆小强制 云肩如意壶

2.降低烧成的“门槛”与风险

陈腐过程改善了泥料的烧结性能,泥料变得更均匀、反应更充分,意味着在相对较低的温度下就能达到理想的烧结程度。

这在古代龙窑烧制(温度控制难度大,往往难以持续超过1000°C)时尤为重要,让一些原本需要更高温度的泥料也能顺利烧透、结晶良好。即使在现代电窑、气窑中,降低烧成温度也意味着减少变形、开裂、起泡等风险,提高成品品质稳定性。

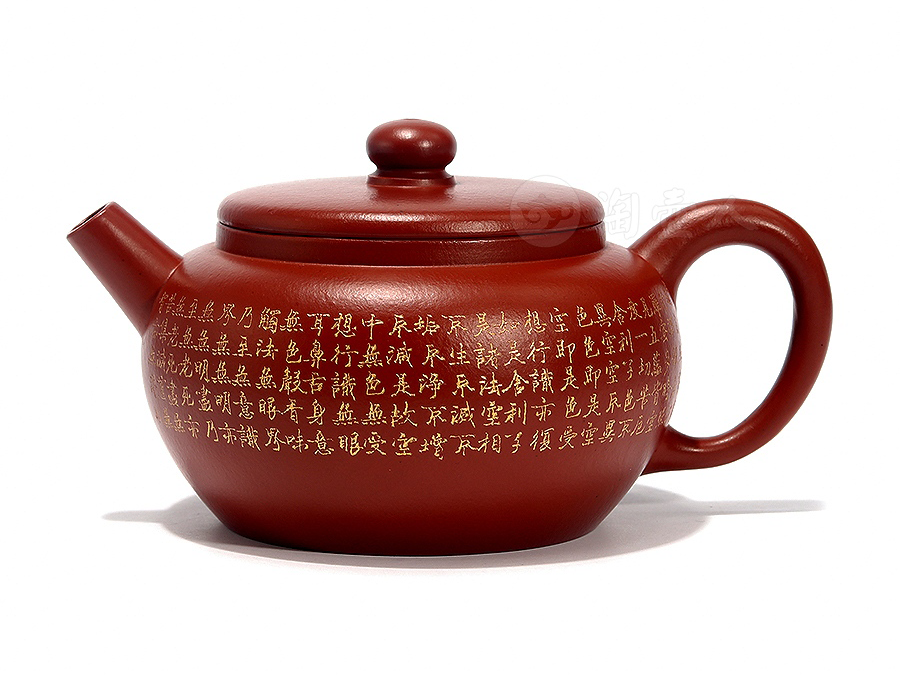

老朱泥紫砂壶:惠祥云制 心经壶

3.成就养壶的“温润底色”

陈腐泥料所制之壶,在出窑之时便已显露出不凡的气质。其胎骨更为致密均匀,表面呈现出一种莹润、饱满的“水色”,仿佛已经历过初步的滋养。

这种天生的好底子,使得在后续的泡养过程中,茶汤中的物质更容易渗透并与胎体发生作用,包浆形成更快、更均匀、更温润如玉。养成的壶,宝光内蕴,抚之若玉,其观赏和把玩价值倍增。

老紫泥紫砂壶:尹灵通制 喜丰壶

陈腐,是紫砂泥料从“矿石”蜕变为“良材”不可或缺的生命历程。这场发生在阴暗地窖里的“静默革命”,通过复杂的物理、化学和生物作用,赋予了紫砂泥料灵魂——卓越的工艺性能、稳定的烧成特性和温润如玉的艺术表现力。

它不仅是传统工艺智慧的结晶,更是紫砂壶区别于其他陶瓷器皿、独具魅力的核心奥秘之一。时间在这里沉淀为品质,陈腐越久,泥性越醇,最终成就的紫砂壶,方能经得起岁月与茶汤的共同滋养,历久弥新。