黄龙山北面的三号井采矿区,在山体表层覆盖着黄石石英岩,其下蕴藏着五色共生矿——紫黑栗夹脂泥。

原矿呈褐紫色,断面夹不规则的紫泥原矿材质,属粉质岩,经练泥制成作品,收缩率达8%。紫栗色熟泥成型酥性大,材质含砂性高,在1260℃窑温下,方显胎骨本色,呈现紫栗色皮壳胎面,隐见七彩砂色。

紫黑栗色紫泥蕴藏状况

由于该矿含红麻子料丰富,有高岭土、石英、云母、褐铁矿、赤铁质,窑温带比较宽,在高温窑火的洗礼下,共生矿紫栗色呈油润如脂,砂性凝滑,颗粒感丰富。当窑温达到1300℃左右的临界点,胎面呈现棕褐色、紫栗色,如烧熟的板栗皮壳。

这类珍稀矿料,制成品可塑性好,泥坯收缩稳定,练粗砂20目通筛,在制成品时,感到酥性大,打泥条都有一定的难度,但成型后变形较小,经过高温窑火的烧制,在黝黑的胎面呈现熟栗紫色,胎骨坚质,有的如葡萄般的紫色,七彩颗粒尽显。

紫黑栗色紫泥原矿

这在紫黑色砂料,传世的明代的巨匠时大彬制作的扁圆壶、陈信卿制作的四方花壶,其砂色与紫黑色泥料砂色十分相近。

黄石表层熟栗紫原矿,最早由明代陈信卿挖掘并开发使用。今天再次寻找到这一珍稀的紫黑栗色原矿,按明代的手工练泥方法,探索出将紫栗色矿料练泥、制作和烧成的三个关键步骤,使该砂料的特色再现流芳。

单元矿不同窑温砂色效果

明代的共生矿砂料制成品烧成所出现的丰富砂色,与过去制壶艺人自己去寻矿,按照个人经验选矿练泥有较大关系,这也就突出了明代各个流派的砂色个性。

明代由于制壶艺人自己采矿练泥亲力亲为,在选矿、练泥等方面各有密招,各怀独门绝技。明代的紫砂壶造型简朴,以砂色美为突出紫砂的首要价值,将制壶砂料的重要性放在首位。

紫黑栗色紫泥紫砂壶:六角莲子壶

明代陈信卿是用好黄龙山五色共生矿材质的高手,他将珍贵的紫黑栗色砂料经制壶与烧成,将紫黑栗色砂色用到最妙处。

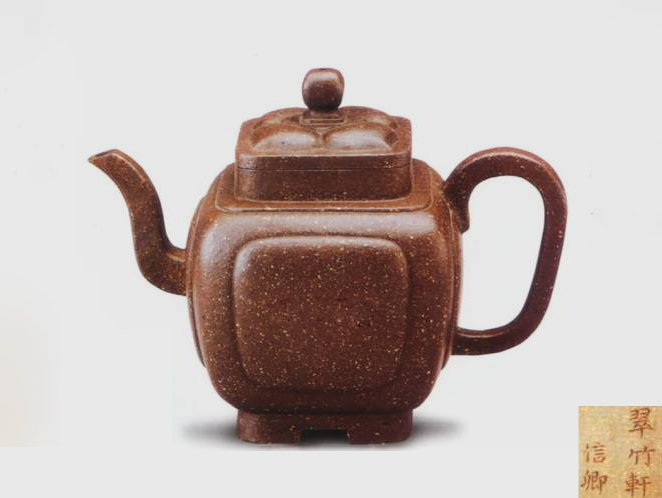

其传世经典为四方菱花壶,又叫如意开光壶,所呈现的就是明代典型的紫黑栗色共生矿所带来的砂色效果。

紫黑栗色紫泥紫砂壶:陈信卿四方菱花壶

业内人士经过多年探索,将黄龙山珍贵的紫黑栗色紫泥寻找到,以古法粗加工练泥的方式,用同样的高温窑火的烧制手法,呈现了明代紫黑栗色的紫泥砂色效果,让经典珍稀的紫黑栗色紫泥砂料的风采得以重现。