在成型的紫砂壶外壁,以金属片或其他材料进行包裹,并在包裹物上镌刻铭文或图案,这种工艺被称为紫砂壶的“包饰”。其中,包锡工艺是包饰的一种重要形式。

包锡紫砂壶:杨彭年款包锡梅花紫砂壶

包锡工艺兴起于清代嘉庆、道光年间。其制作通常由名匠先以紫砂泥制成壶坯,烧制成型后,再于壶体外层包覆金属锡片,最后常由文人进行书画刻绘装饰。

这种在紫砂胎外镶嵌锡片的做法,不仅增强了壶体的坚固感,也在一定程度上提升了其保温性能。

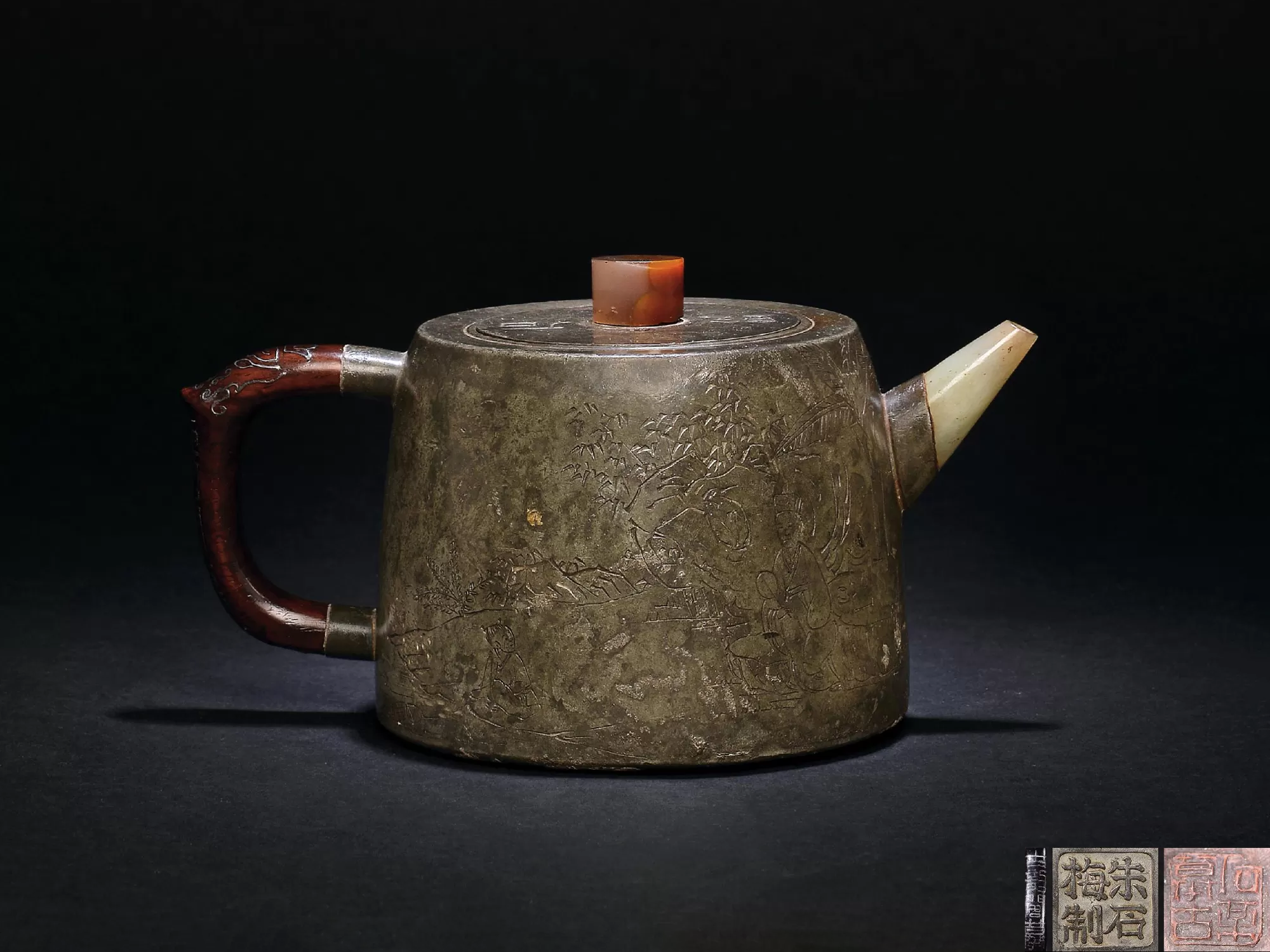

包锡紫砂壶:朱石梅制、珊林铭 石鼓锡包紫砂胎壶

紫砂胎包锡壶的开创者被认为是朱石梅。朱石梅,本名朱坚,字石楳,浙江绍兴人,是清嘉道时期的书画家,同时也以精于制作紫砂器和锡器而闻名,在紫砂艺术史上占有重要地位。

清代文人陈文述在其《画林新咏》中曾记载:“山阴朱石梅仿古,以精锡制茗壶,刻字画其上,花卉、人物皆可奏刀,人以之比曼生砂壶。”由此可见,朱石梅所制的包锡壶深受当时文人阶层的推崇与追捧。

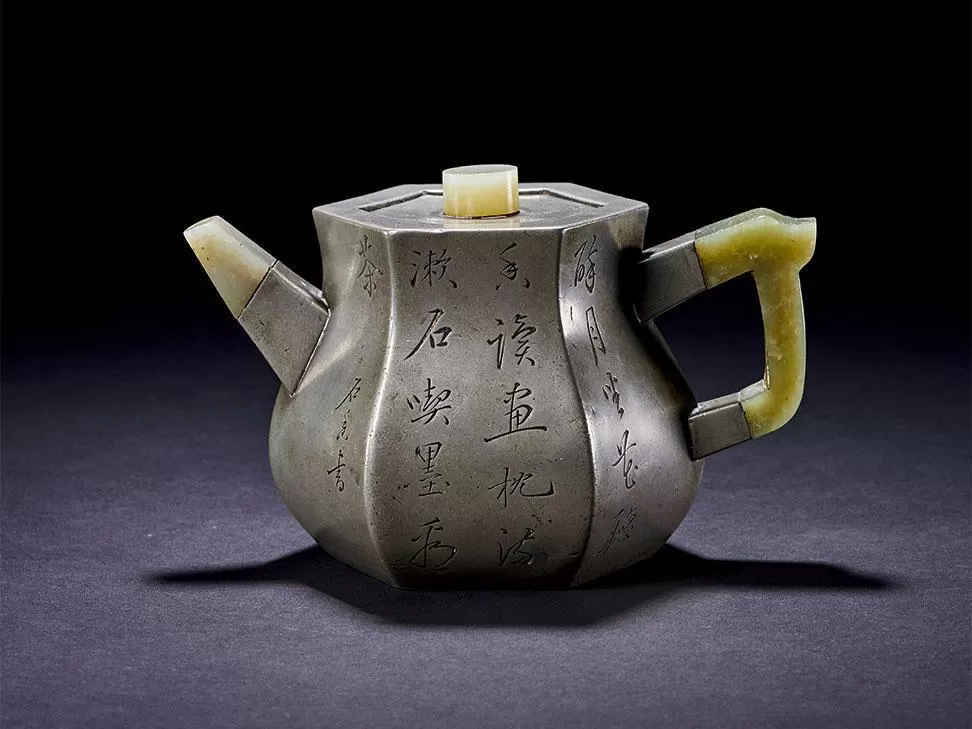

包锡紫砂壶:三镶玉刻诗文包锡紫砂壶

包锡工艺的发展经历了从繁复到简洁的演变过程。早期的工艺多为壶体整体包覆,或采用镂空包锡;后来逐渐简化,演变为对壶嘴、壶把、口沿线、底沿线等关键部位进行局部包锡。

在制作包锡壶时,匠人们还常辅以其他材质进行装饰,如在壶嘴、壶把处镶嵌金、玉、红木或黄杨木等。

这种结合将紫砂泥的古雅色泽、锡片的亮泽光感,以及玉石之温润或木材之朴拙巧妙融合,三种迥异的材质碰撞出独特而和谐的艺术美感。

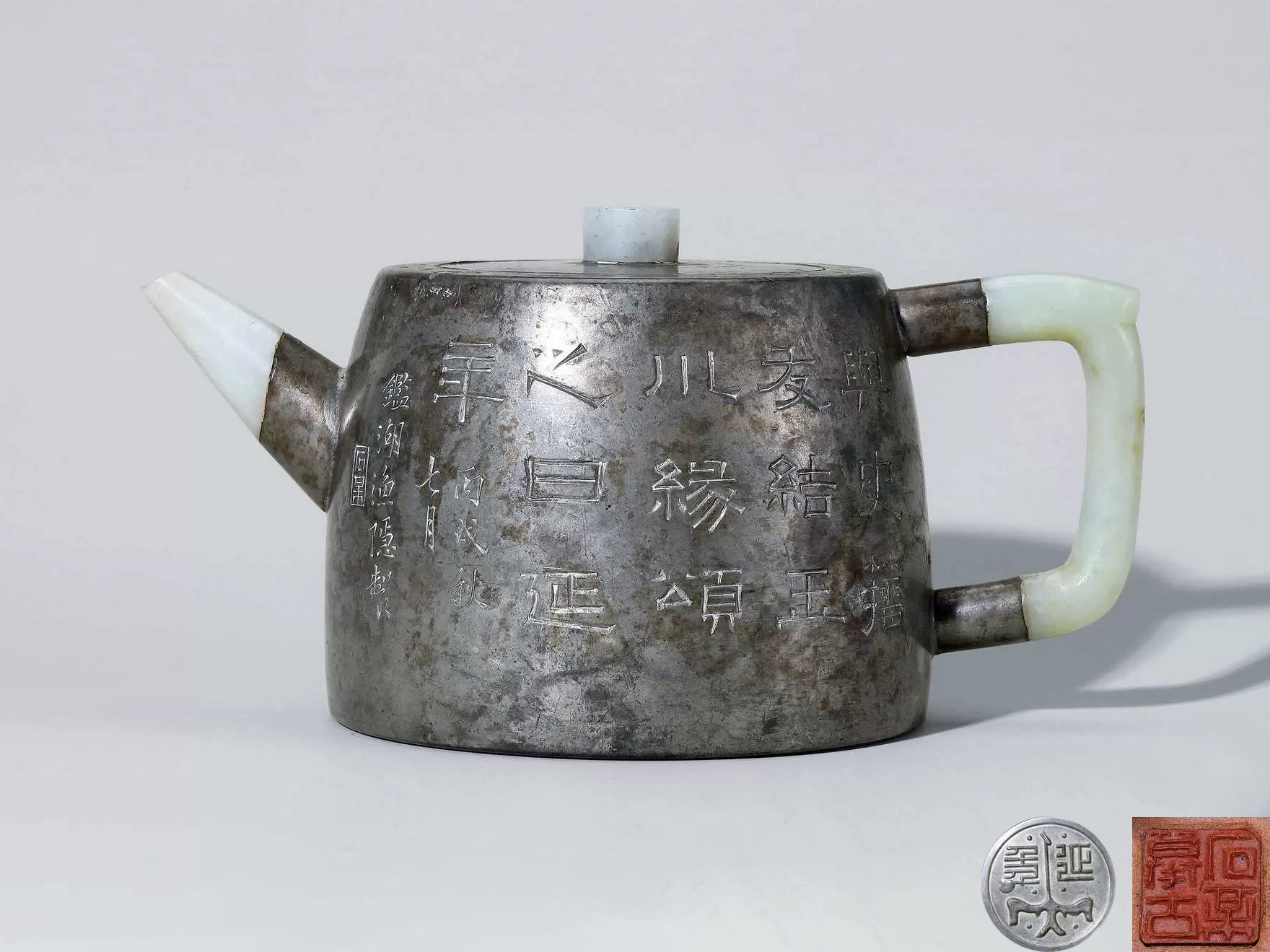

包锡紫砂壶:朱石梅制 飞鸿延年三镶玉锡包紫砂井栏壶

然而,至清光绪年间之后,包锡工艺逐渐式微,被新兴的包金、包银、包铜等包饰技艺所取代。

包锡壶虽在诞生之初备受上层文士珍视,以其独特的艺术性和稀有性令人向往,但到晚清却几近绝迹,这一现象值得深思。其衰落的原因,除工艺本身复杂、作为茶器的实用功能相对受限之外,或许还有更深层次的因素。

包锡紫砂壶:杨彭年款紫砂胎包锡兰花诗文三镶玉壶

一方面,其定位自始便偏重于文人雅士的小众雅玩,可能缺乏大规模商业流通的土壤,导致其流行期相对短暂,存世量稀少。另一方面,随着时代更迭和饮茶风尚的变化,更注重实用性的茶壶逐渐成为主流,取代了包锡壶的地位。

包锡紫砂壶:杨葆年制 诗文翠竹紫砂包锡壶

总而言之,包饰工艺在中国传统紫砂艺术中占有独特一席,而包锡工艺作为其中的璀璨篇章,通过紫砂与锡的匠心结合,极大提升了紫砂壶的艺术内涵。其悠久的历史渊源和鲜明的工艺特色,使得包锡壶成为紫砂发展史上一个经典而令人回味的艺术符号。