桂花泥在明代传世的作品中,经常见朱红器皿的胎面上,呈现米黄砂粒,星星点点,颗粒大小不均,也有银砂闪点,珠粒隐隐,甚是夺目,明代将此类砂料称为桂花砂。

黄龙山桂花泥矿层

明清配制的桂花泥泥料,用紫泥碾成浆做底料,再配段泥砂粒或本山绿泥加以调和。自然共生矿中,偶见朱泥和本山绿泥共融在一起,明代用它练成桂花砂,所制作品烧成后产生朱红的胎面上金黄颗粒闪耀的效果。

七彩桂花泥原矿

由于明代没有标准的铁筛子分离目数,而是将桂花泥共生矿风化后直接放入泥池中沉淀,制壶后所见胎面砂粒质朴自然,颗粒大小不一,别有一番韵味。

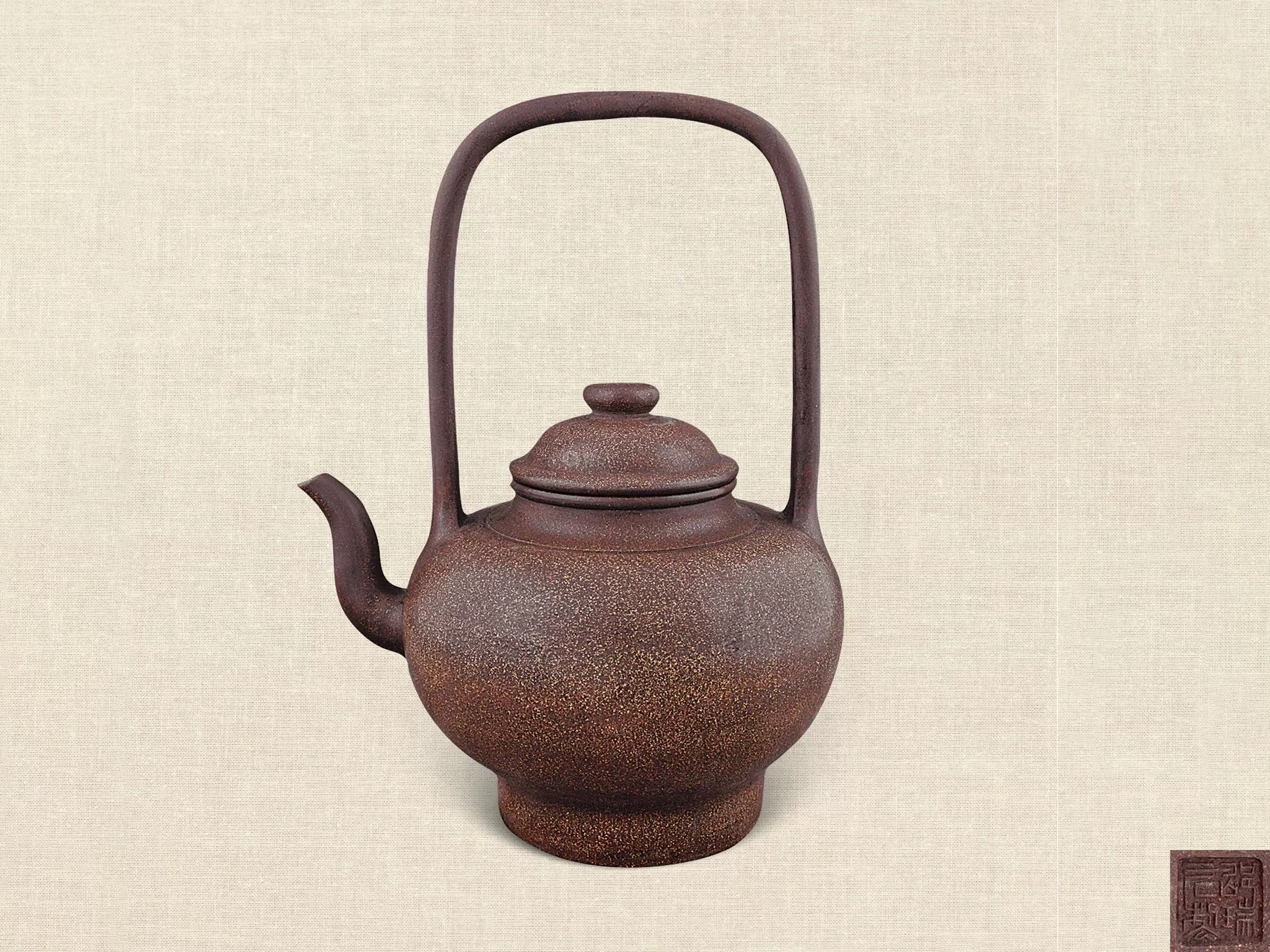

清中期·邵瑞元制 桂花泥大提梁壶

在明代传世的作品中,特别是明代传下来的茶叶罐中,多见以调配的桂花砂制作的作品。黄龙山珍贵的共生矿桂花砂,也有看到在明代用朱泥制成坯体,在坯体上面采用点砂、铺砂、闪砂等金星闪点,胎色有朱红、海棠红、贵妃红。胎质圆润丰腴,雅致脱俗。

桂花砂的名称和练泥技法,始于明代,代代流传至今。

清·邵顺昌制 桂花泥一粒珠壶

黄龙山在20世纪80年代,山体即已开采一半。数十米厚的黄石石英岩层是共生矿发育最丰富的层面。其表面呈褐黄色,亿万年的风化侵蚀作用下,矿岩中的三氧化二铁产生了对下层的共生矿的浸染,形成天然共生桂花泥矿。

这种天然的共生矿桂花泥制成作品后颗粒饱满,朱黄色的胎面,如桂花香玉,尽得砂色风流。七彩的自然美色,是天地之造化,字宙之精髓。

桂花泥梅花扁方壶

如今业内人士借鉴流传下来的桂花砂色的作品,配制出新的桂花砂,同样也受到当代人的青睐。