有壶友说:手工制的壶,是没有直线的。这话说对了一半,应该说“紫砂壶上无直线”。

近距离看手工成型的紫砂壶,不管是圆器还是筋囊器,它的所有线条或是圆弧状,或是抛物状,或是S状。即便是纯粹的方器,比如“方础”壶,远观的直线,近看也都是向外鼓出的弧线。即使是模具制作的、纯粹由直线构成的方壶,壶的每一个立面细看也是往外鼓的。

从理论上讲,“直”是相对的,“弧”是绝对的。从工艺上讲,泥材制线,表面是难以取“直”、易于取“弧”的。从视觉效果上讲,只有由外鼓的弧线构成的整体,才显得更饱满,更有气势。

下一篇:对紫砂壶气韵贯通的理解

-

问:紫砂壶的线装饰有哪几种样式?

答:紫砂壶的线装饰有灯草线、子母线、云肩线、凹凸线、凹肩线、抽角线、筋囊线等。灯草线是指状如灯草的小圆线,一般用于紫砂器的口沿、足部或肩腹部。子母线又称文武线,一般用于壶类的口盖组合的一粗一细的双线。云肩线一般用于壶颈部、盆类口下沿等转折部分,即肩部。凹凸线又称皮带线,是以线条的粗细、厚薄、宽窄来取得不同的艺术效果的,有的紫砂壶由上下两半镶接成型,在接合的腹部加贴凹凸线或皮带线,既掩盖接痕,增强镶接牢度,又有装饰作用。凹肩线是用于紫砂壶肩部的一种曲线,可加强器型的节奏变化。抽角线又叫折角线,一般用于方型紫砂壶器的面与面的交接处。筋囊线一般用于壶体的云水纹、如意纹、菱纹、花瓣纹中。

-

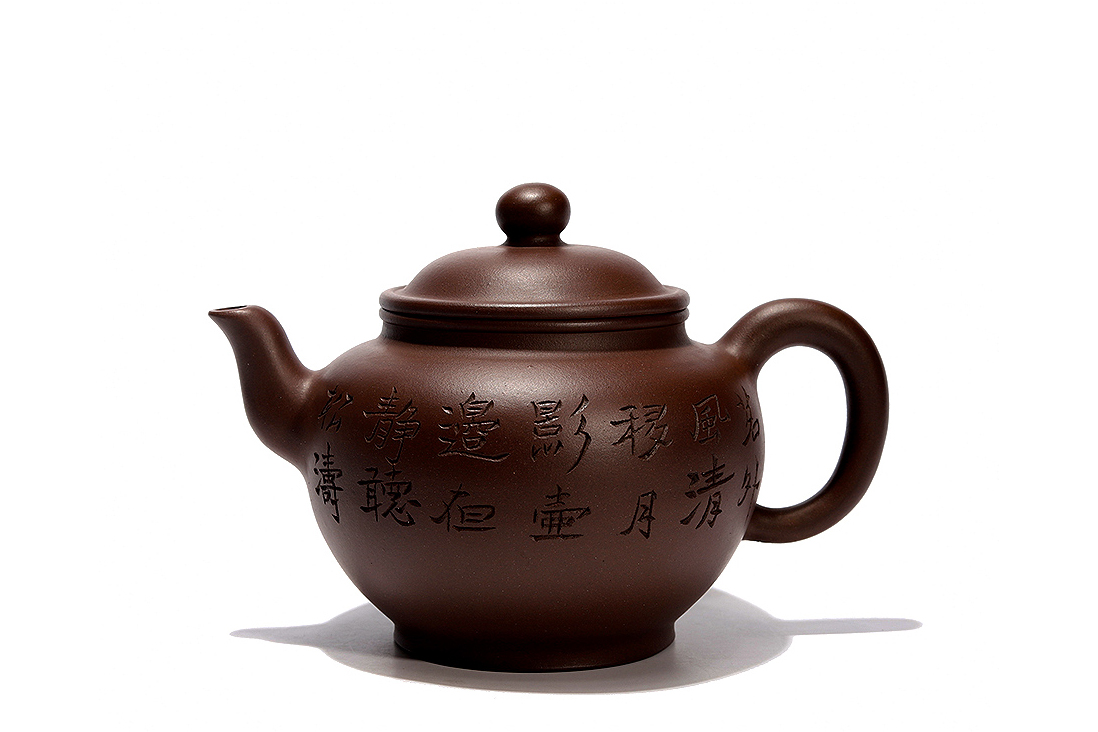

问:紫砂壶的陶刻装饰是什么?

答:陶刻是紫砂装饰的主要手法之一,常见的陶刻装饰,是将纹样(书法绘画)用毛笔书画在紫砂壶坯上,然后运刀依墨迹镌刻,称“刻底子”,也有直接在坯体上刻划,事先不需要书画纹样,称“空刻”。有的纹样刻好之后还要着色,使画面更具装饰效果。陶刻涉及传统书法与绘画,是表达人类情感最直接的载体,紫砂陶器上的诗、文、画亦承担着这样的功能。陶刻师在紫砂器上的刻制,主要是抒发人生感悟与情境哲思,也有深化茶与壶的切壶、切茶的赞语,给使用者和收藏者带来精神上愉悦的审美体验。

-

问:紫砂壶的把分为哪些式样?

答:紫砂壶壶把分为端把、横把、提梁。端把,也称之为圈把,是最常见的把型,与壶嘴分别安于壶身两侧,彼此对应,一般端把和壶嘴、壶钮呈一条轴线,垂直安置于壶肩至壶腹下端,显示出紫砂器之端庄气质。横把,一般设置于俯瞰与壶流呈90°角处安装,多为略粗大的管状手柄,横把之位置,就是出水时身筒旋转的中轴,便于大幅度倾倒茶汤。提梁,一是把泥料制成一种特殊弧形,连接在壶体的上方,二是在壶身上制带孔的钮,用金属、藤条等制成提梁。

-

问:紫砂壶的底分哪些式样?

答:紫砂壶壶底分为平底、一捺底、加底和钉足、梯形托榫足。平底就是截底,如扣碗状,是在壶底平封一片泥片,形制拙朴,手法简单,茶壶安置也最稳妥。一捺底亦称罗汉底,犹如在球面上按捺瘪陷成的凹窝,常用于圆器,简洁明快,灵巧利索。加底即假底,有圈足和挖足之别,制坯时,若在底面附加一层泥片,然后挖去中间留下周圈为足,则称挖足,若将另做的圈形贴附到壶底为足则称圈足。钉足常用于口小底大的器型,圆器一般用3钉足,方器则为4钉足,形式有短柱、倒锥、如意、棋子等,皆为做好后粘接在壶底。梯形托榫足又叫挖犴门、连角足,在方器的各面底部开挖,形成扁梯形托榫足。

-

问:紫砂泥料中的红降坡是什么?

答:红降坡矿料外观呈暗红色致密块状,易碎不坚硬,矿料上有青绿色的斑点、斑纹状,表面有透明蜡质感。熟泥可塑性较好,成型时略酥,制作时带有泥沙性,烧成温度范围一般。一般烧成1170~1190℃左右,收缩率13%左右。烧成后呈红色微透黄,经一定的高温呈暗红色。胎质细密光润,呈梨皮状的表面黄色颗粒隐现,色泽效果细腻而丰富。

-

徐秀棠制圆通铭文壶

原一厂老紫泥 370CC

-

鲍志强制双璧叠韵壶

原矿老紫泥 460CC

-

江案卿制《大狮球紫砂壶》

原矿老紫泥 930CC

-

周桂珍全手工制《矮僧帽壶》

原矿老紫泥 250CC

-

张正中制《和合五件套》

原矿墨绿泥 450CC

-

施小马制六方提梁壶

原一厂老紫泥 200CC

-

周桂珍全手工制环龙三足壶(冯其庸书)

原矿老段泥 420CC

-

顾道荣制祝寿壶

原一厂老紫泥 1100CC

-

范建军铭曹婉芬制掇意壶

原一厂老紫泥 580CC